| |

|

|

| |

|

Leitkegel werden grundsätzlich nur

für einen kurzzeitigen bzw. vorübergehenden Einsatz angeordnet. Im

Anwendungsbereich der RSA 21 ist ihre Anwendung auf Arbeitsstellen

von kürzerer Dauer beschränkt. Sie sind demzufolge nicht als

dauerhafte Verkehrseinrichtung vorgesehen. Der durchgehende

Einsatz über mehrere Tage oder Wochen ist daher unzulässig und

im Bezug auf Diebstahl und Vandalismus auch unzweckmäßig.

Leitkegel werden auch für die

Absicherung von Einsatz- und Unfallstellen durch Polizei,

Feuerwehr und THW, in der professionellen Pannenhilfe, sowie im

Zuge der Begleitung von Großraum- und Schwertransporten

eingesetzt. In diesen Fällen sind die Anforderungen der RSA 21

nicht unmittelbar wirksam. Mit Blick auf eine möglichst

einheitliche Systematik (Anwendung der jeweiligen Kegelgrößen,

Reflexionsklasse sowie Quer- und Längsabstände), sind die RSA 21

jedoch als Referenz anzusehen. Da an Einsatz- und Unfallstellen

im Straßenverkehr die StVO gilt, sind die

verkehrsrechtlichen Anforderungen mit Arbeitsstellen durchaus vergleichbar.

In

diesem Beitrag werden die wichtigsten Anforderungen für einen

fachgerechten Einsatz von Leitkegeln besprochen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Anwendung von Leitkegeln

beschränkt sich im Anwendungsbereich der RSA 21 auf Arbeitsstellen kürzerer Dauer und in der

Regel auf die Fahrbahn.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrsrechtliche Bedeutung

Verkehrsrechtliche Bedeutung

Leitkegel verbieten gemäß §

43 Abs. 3 Satz 2 StVO, sowie dem Ge- oder Verbot zu lfd. Nr. 1

bis 7 in der Anlage 4 StVO, das Befahren der so

gekennzeichneten Straßenfläche. Sie haben gegenüber Fußgängern

keinerlei rechtliche Wirkung, stellen für diese folglich keine

rechtswirksame Absperrung dar und sind deshalb insbesondere auf Gehwegen nicht

anordnungsfähig. Absperrungen für Fußgänger können

verkehrsrechtlich gesehen nur durch Absperrschrankengitter realisiert werden und zwar unabhängig

davon, ob eine Absturzgefahr besteht oder nicht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel und Leitbaken sind als

Absperrung auf Gehwegen unzulässig. Stattdessen kommen gemäß

RSA 21 im Regelfall Absperrschrankengitter zur Anwendung.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel auf Geh- und Radwegen

Leitkegel auf Geh- und Radwegen

Während in den RSA 95 noch eine Absperrung durch Leitkegel auf Gehwegen vorgesehen war (bei möglichst lückenloser

Aufstellung), ist in den RSA 21 nur noch eine Kennzeichnung

kurzzeitig erforderlicher Hindernisse zulässig. Hierbei handelt

es sich allerdings nur um "geringfügige" Hindernisse, bzw. den

"äußersten Bagatellfall" - also Absicherungen, die man im Grunde überhaupt

nicht benötigt, weil weder eine akute Gefahr besteht, noch ein

nennenswerter Eingriff in den Verkehr erfolgt.

Die Bewertung,

wann eine solche Kennzeichnung "im äußersten Bagatellfall" möglich ist, oder es auf Grund der

Maßnahme einer ordnungsgemäßen verkehrsrechtlichen Anordnung bedarf, obliegt

(formell) der anordnenden Behörde.

Wenn diese allerdings gar nicht erst beteiligt wird, da die

Anwender wie gewohnt von sich aus Leitkegel aufstellen, kann logischerweise

auch keine Prüfung der Gesamtumstände erfolgen.

Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass der Einsatz von

Absperrgeräten im Anwendungsbereich der RSA 21 einer

verkehrsrechtlichen Anordnung bedarf - daher auch bei einem

einzelnen Leitkegel, so absurd das auch klingt.

Daher sollte man die beispielhafte Benennung von Leitern, oder

offenstehenden Verteilerschränken (RSA 21 Teil A,

Abschnitt 3.4.4 Absatz 1), wirklich nur als Beispiel ansehen,

denn es kommt wie üblich auf den konkreten Einzelfall an.

Insbesondere die Einhaltung der definierten Mindestbreiten von

Geh- und Radwegen und die Berücksichtigung weiterer

Begleitumstände kann dazu führen, dass selbst eine "harmlose" Leiter oder

ein offenstehender Verteilerkasten eben nicht nur mit einem

einzelnen Leitkegel "gekennzeichnet" werden kann, sondern dass

eine vollwertige Absicherung einschließlich einer verkehrsrechtlichen

Anordnung erforderlich ist.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Praxisübliche Absicherung von

Baumpflegearbeiten, stellvertretend für alle vergleichbaren

Arbeitsstellen kürzerer Dauer im Gehwegbereich. Da Leitkegel

gegenüber Fußgängern verkehrsrechtlich gesehen keinerlei

Regelung erwirken (StVO), können sie als "Sperrung" von Gehwegen

oder Gehwegteilen nicht angeordnet werden. Sie entsprechen

zudem nicht den Anforderungen von sehbehinderten und blinden

Menschen, weshalb ihr Einsatz auch aus diesem Grund ausscheidet.

Hierdurch ergibt sich natürlich das Problem, dass Leitkegel für

einen Großteil der Arbeitsstellen kürzerer Dauer im Geh- und

Radwegbereich überhaupt nicht zur Verfügung stehen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

"Vollsperrung" im Zuge einer

Baumfällung. Da das Aufzählen aller Fehler müßig ist, beschränkt

sich die Bewertung auf die Leitkegel links im Bild: Eine

rechtswirksame Sperrung von Gehwegen kann durch Leitkegel nicht

erwirkt werden. Zudem wäre die eingesetzte Anzahl auch praktisch

(abseits aller Vorschriften) zu gering.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Typische Arbeitsstelle kürzerer

Dauer (Instandsetzung Induktionsschleifen). Während die

Leitkegel auf der Fahrbahn den Anforderungen der RSA 21

entsprechen, ist der Leitkegel im Gehwegbereich problematisch

(im Sinne der geltenden Vorschriften). Auch in

solchen Situationen sind im Regelfall Absperrschrankengitter

einzusetzen (Prinzip Regelplan B IV/2), wobei

insbesondere auf die Einhaltung der Mindestbreiten (hier

Wegweiser-Pfosten) zu achten ist.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auf Radwegen ist die Anordnung von

Leitkegeln zwar grundsätzlich möglich (sie verbieten gemäß StVO das

Befahren der so gekennzeichneten Fläche), allerdings besteht die

Problematik der Unwirksamkeit gegenüber Fußgängern auch hier -

vor allem im Grenzbereich zu benachbarten Gehwegen und natürlich

überall dort, wo Fußgänger den Radweg queren. Wenn man die

Zulässigkeit von Leitkegeln auf Gehwegen aus den o.g. Gründen verneint, so trifft

diese Bewertung in der Regel auch auf Radwege zu, denn eine

konsequent getrennte Nutzung von Rad- und Fußverkehrsflächen

entspricht nicht der Lebenswirklichkeit.

Dasselbe Problem

besteht natürlich auch im Bereich der Fahrbahn, insbesondere mit

Blick auf querende Fußgänger. Entsprechend stellt die Lösung

gemäß Regelplan B IV/2 (Absperrschrankengitter entlang der

Arbeitsstelle) innerorts den Regelfall dar. Eine Absicherung allein mit

Leitkegeln gemäß Regelplan B IV/1, ist mit Blick auf die

allgemeinen Anforderungen der RSA 21, vor allem zum Schutz von

Fußgängern und insbesondere sehbehinderten und blinden Menschen,

ungeeignet.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

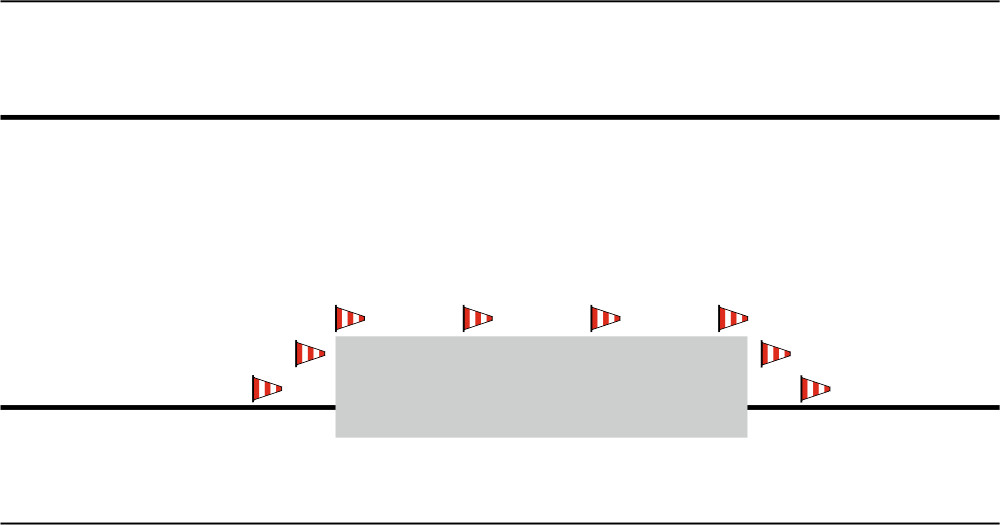

Prinzip Regelplan B IV/1: Die

alleinige Absicherung mit Leitkegeln dient nur dem fließenden

Verkehr auf der Fahrbahn. Fußgänger, insbesondere Sehbehinderte

und Blinde, sind hierbei nicht berücksichtigt. Liegt die im

Regelplan-Seitentext unter 3) benannte "Gefährdung von

Fußgängern" vor, sind Absperrschrankengitter anzuordnen.

Grundsätzlich ist die im Regelplan dargestellte - ungesicherte -

Ausdehnung des Arbeitsbereiches in den Gehweg höchst fragwürdig

und kann zu gefährlichen Fehlinterpretationen führen. |

|

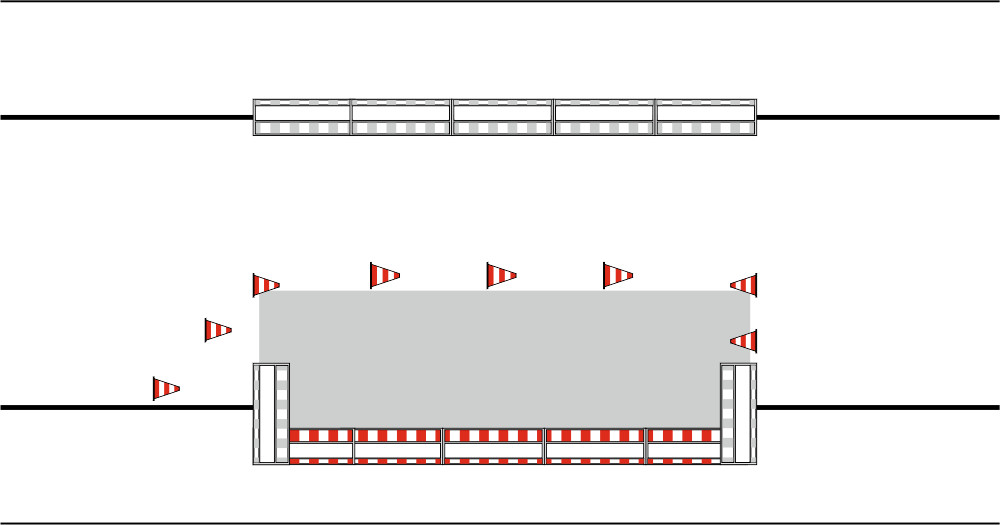

Prinzip Regelplan B IV/2:

Gegenüber Fußgängern sind im Regelfall Absperrschrankengitter

erforderlich und zwar sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung.

Je nach Art der Arbeitsstelle und der durchzuführenden Arbeiten

ist daher sehr sorgfältig zu prüfen, ob Leitkegel im

Fahrbahnbereich ausreichend sind, oder ob zusätzliche Maßnahmen

getroffen werden müssen. Dies beinhaltet auch die in Grau

dargestellten optionalen Absperrschrankengitter am Gehweg

gegenüber. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Angesichts der bisherigen

Erläuterungen stellt sich zwangsläufig die Frage, inwieweit

Leitkegel an innerörtlichen Arbeitsstellen kürzerer Dauer

überhaupt noch ausreichend sind - zumindest dort, wo Fußverkehr

betroffen ist (dies umfasst im Übrigen auch

Markierungsarbeiten). Die verkehrsrechtliche Bewertung wird -

entgegen den praktischen Anforderungen - in den meisten Fällen

den Einsatz von Absperrschrankengittern zur Folge haben. Der

damit einhergehende Aufwand überwiegt dabei nicht selten den der

eigentlichen (Bau-) Maßnahme. Letztendlich ist das aber die

Konsequenz einer verstärkten Berücksichtigung der Anforderungen

von Fußgängern und insbesondere Sehbehinderten und Blinden in

den RSA 21. Leitkegel allein genügen diesen Anforderungen sowohl

verkehrsrechtlich als auch praktisch nicht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel sind an Aufgrabungen und Schachtzugängen

unzulässig

Leitkegel sind an Aufgrabungen und Schachtzugängen

unzulässig

Ausdrücklich unzulässig sind

Leitkegel an Aufgrabungen und offenen Schächten (RSA 21 Teil A,

Abschnitt

3.4.4 Absatz 1), wobei es bei dieser Definition auf die

jeweilige Verkehrsfläche nicht

ankommt. Vor allem die Aufnahme der Schachtzugänge in die RSA 21 ist von

großer Bedeutung für die Praxis, da sich hierdurch unmittelbare Auswirkungen

auf die jeweiligen Netzbetreiber und deren

Dienstleistungsunternehmen ergeben.

Das betrifft insbesondere

die Wasser- und Abwasserwirtschaft, aber natürlich auch Energieversorger,

Telekommunikationsdienstleister usw. Selbst bei bloßen Kontroll-

oder Servicetätigkeiten (ausgeführt mit vergleichsweise kleinen

Servicefahrzeugen ohne hinreichende Transportkapazitäten), dürfen an Schachtzugängen und ähnlichen

Stellen mit Absturzgefahr, keine Leitkegel zur

Anwendung kommen. In den nachfolgend gezeigten Situationen sind

daher Absperrschrankengitter erforderlich:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel sind gemäß RSA 21 zur Absicherung von

offenen Schächten auf allen Verkehrsflächen unzulässig -

daher auf Geh- und Radwegen, in Fußgängerzonen, aber auch im

Fahrbahnbereich. Arbeitsstellen wie diese sind allseitig

mit Absperrschrankengittern abzusichern. Dieses Erfordernis ist

bei den jeweiligen Service- bzw. Einsatzfahrzeugen in der Regel

nicht berücksichtigt, denn die Transportkapazitäten reichen

bestenfalls für einen kleinen Stapel Leitkegel aus.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Diese Leitkegel sind bereits auf

Grund ihrer Gestaltung unzulässig, dürfen aber selbst in der

korrekten Ausführung (als TL-Leitkegel) hier nicht zum Einsatz

kommen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Besonders bei solchen Arbeitsstellen

und vor allem im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von

Sonderrechten gemäß §35 Abs. 6 StVO, werden oft zusätzlich

Leitkegel aufgestellt. Die gezeigte Situation erfordert jedoch eine

verkehrsrechtliche Anordnung - wobei die Verkehrssicherung im

konkreten Beispiel vollkommen anders ausgeführt werden muss, um

die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern

zu gewährleisten. Die hierzu notwendigen Absperrschrankengitter

lassen sich mit dem eingesetzten Saug-Spülfahrzeug natürlich nicht

transportieren, so dass ein gesondertes Fahrzeug für die

Verkehrssicherung erforderlich wird. Insbesondere im

Zuständigkeitsbereich von Versorgungsträgern erhöht sich der

Aufwand für eine fachgerechte Verkehrssicherung von

Arbeitsstellen kürzerer Dauer immens.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zur Absicherung von

Aufgrabungen sind Leitkegel ebenfalls nicht

zulässig. Arbeitsbereiche (hier eine Fahrbahnsanierung), waren

bereits gemäß RSA 95 mit Absperrschranken und ggf. Tastleisten (Bauhöhe mindestens 10cm)

gegenüber den angrenzenden Gehwegen abzusichern. Mit den RSA 21

wird diese Anforderung nunmehr durch Absperrschrankengitter

realisiert. Das Grundprinzip einer lückenlosen "Einzäunung"

durch feststehende Absperrgeräte, hat sich aber

gegenüber den RSA 95 nicht verändert.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel heben Fahrbahnmarkierungen nicht

auf

Leitkegel heben Fahrbahnmarkierungen nicht

auf

Ja - man kann die Kirche

wenigstens in diesem Fall im Dorf lassen. Trotzdem ist im Sinne

der (verkehrsrechtlichen) Vollständigkeit der Hinweis

erforderlich, dass mit Leitkegeln realisierte Absperrungen keine

Fahrbahnmarkierungen aufheben. Das ist mit Blick auf das

Einsatzgebiet (Arbeitsstellen kürzerer Dauer) natürlich wenig

erfreulich. Bis zur Schilderwaldnovelle aus dem Jahr 2009 gab es

in der StVO noch den Begriff der "Reihen aus rot-weißen

Leitmarken" (das konnten durchaus auch Leitkegel sein), mit

denen zumindest vorhandene weiße Fahrstreifenbegrenzungen (Z

295) aufgehoben wurden.

Auf Grund der Streichung dieser

Begrifflichkeit kann eine Aufhebung vorhandener weißer

Fahrbahnmarkierungen gegenwärtig nur durch gelbe Markierungen

(dazu gehören auch Leitschwellen und Leitborde) erfolgen. Bei

einer durch Leitkegel (betrifft im Übrigen auch Leitbaken)

ausgeführten Absperrung besteht folglich ein verkehrsrechtlicher

Konflikt, zwischen den Anordnungen der Fahrbahnmarkierungen

(z.B. des Verbots des Überfahrens bei Zeichen 295 und 298) und

der Anordnung der Absperrgeräte (sie leiten den Verkehr an der

so gekennzeichneten Fläche vorbei). Natürlich ist das alles

hochtheoretisch und wenig praxisrelevant - es empfiehlt sich

aber, diesen Konflikt bei der nächsten Überarbeitung der StVO

doch endlich mal zu lösen.

Das ein verkehrsrechtliches

Regelwerk wie die RSA 21 genau diesen "Fehler" zur Grundlage

einiger Regelpläne macht, ist in jedem Fall bedenklich - auch

wenn es rein praktisch natürlich vollkommen nachvollziehbar ist.

Derartige Ungereimtheiten sollten aber - verkehrsrechtlich

sauber - auf Ebene der StVO geklärt werden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ohne Frage: Wird eine

Verkehrsführung gemäß Regelplan C II/5 oder C II/7 fachgerecht

eingerichtet (Zulaufbereich, Verschwenkungsmaß, Quer- und

Längsabstände der Leitkegel), gibt es keine Zweifel über die

gewünschte Verhaltensweise. Verkehrsrechtlich gesehen ist diese

Lösung aber falsch und sollte deshalb (in dieser Form) nicht in

einem verkehrsrechtlichen Regelwerk wie den RSA 21 enthalten

sein. Dieses "Problem" muss allerdings in der StVO gelöst

werden, da eine zusätzliche gelbe Markierung (vgl. C I/9 und

CI/11) an Arbeitsstellen kürzerer Dauer in der Regel nicht

praktikabel ist.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Typische Situation in der Praxis:

Leitkegel führen den Verkehr über Fahrstreifenbegrenzungen (Z

295) hinweg. Verkehrspraktisch nicht zu beanstanden,

verkehrsrechtlich aber fragwürdig. Zumindest für den Fahrschüler

auf Prüfungsfahrt könnte das eine Frage an den Prüfer wert sein.

Obwohl... besser nicht ;-)

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrszeichenbild

Verkehrszeichenbild

Leitkegel müssen im

Anwendungsbereich der StVO voll retroreflektierend ausgeführt

sein, das heißt, dass die Farben Rot und Weiß reflektieren

müssen. Die beliebten (weil preiswerten) fluoreszierenden Leitkegel

(Weiß / Orange tagesleuchtend), sowie lediglich teilreflektierende Varianten, waren schon im

Anwendungsbereich der RSA 95 unzulässig und sind es gemäß RSA 21

auch weiterhin. Dieses Erfordernis ergibt sich allerdings auch

unmittelbar aus der StVO, da eine visuelle Tag- / Nachtgleichheit

der jeweiligen Absperrgeräte gegeben sein muss. Rot und Weiß

müssen daher auch bei Dunkelheit (im Scheinwerferlicht) Rot und

Weiß erscheinen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

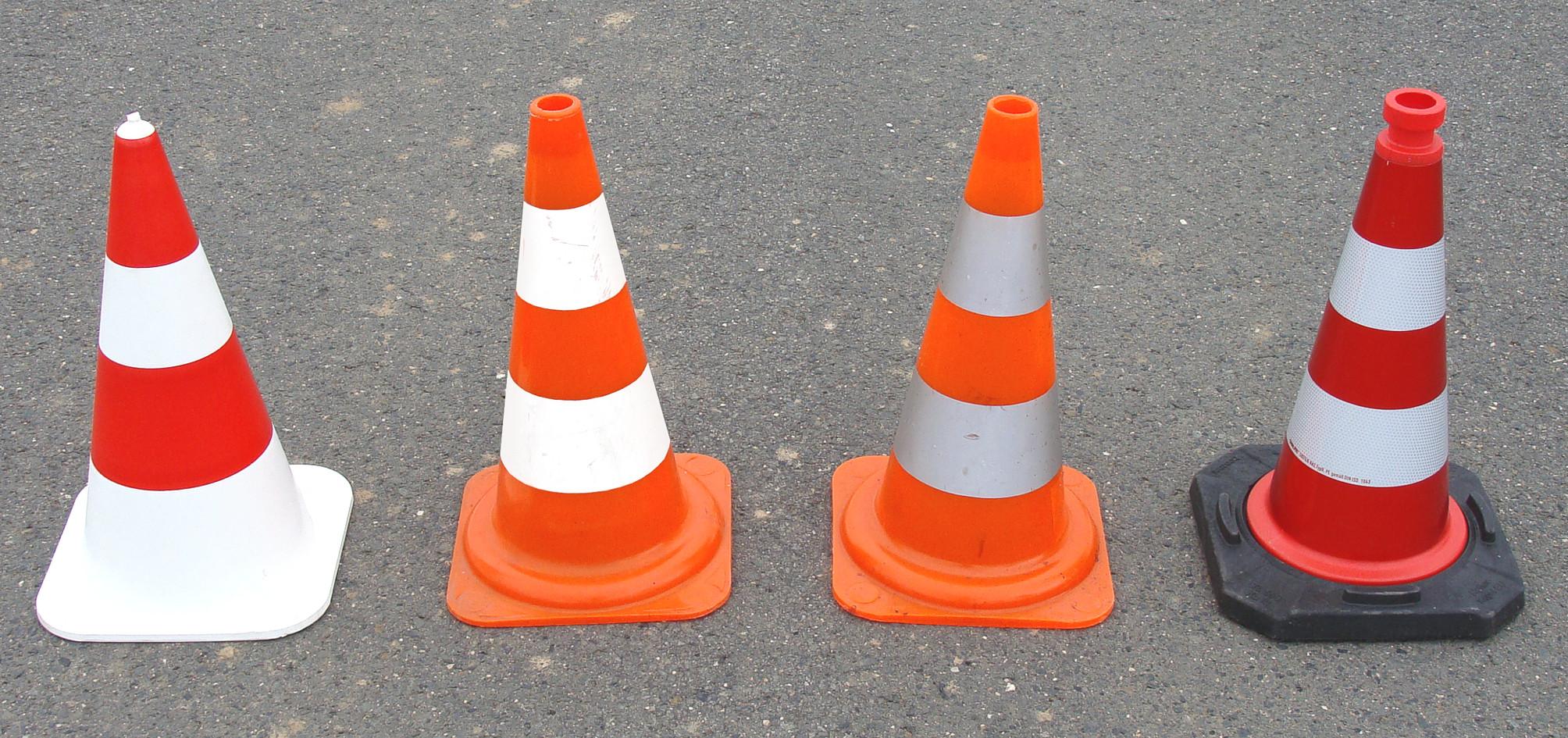

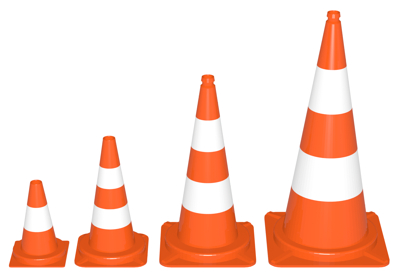

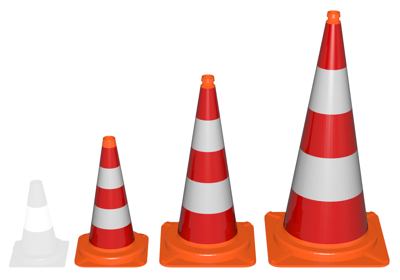

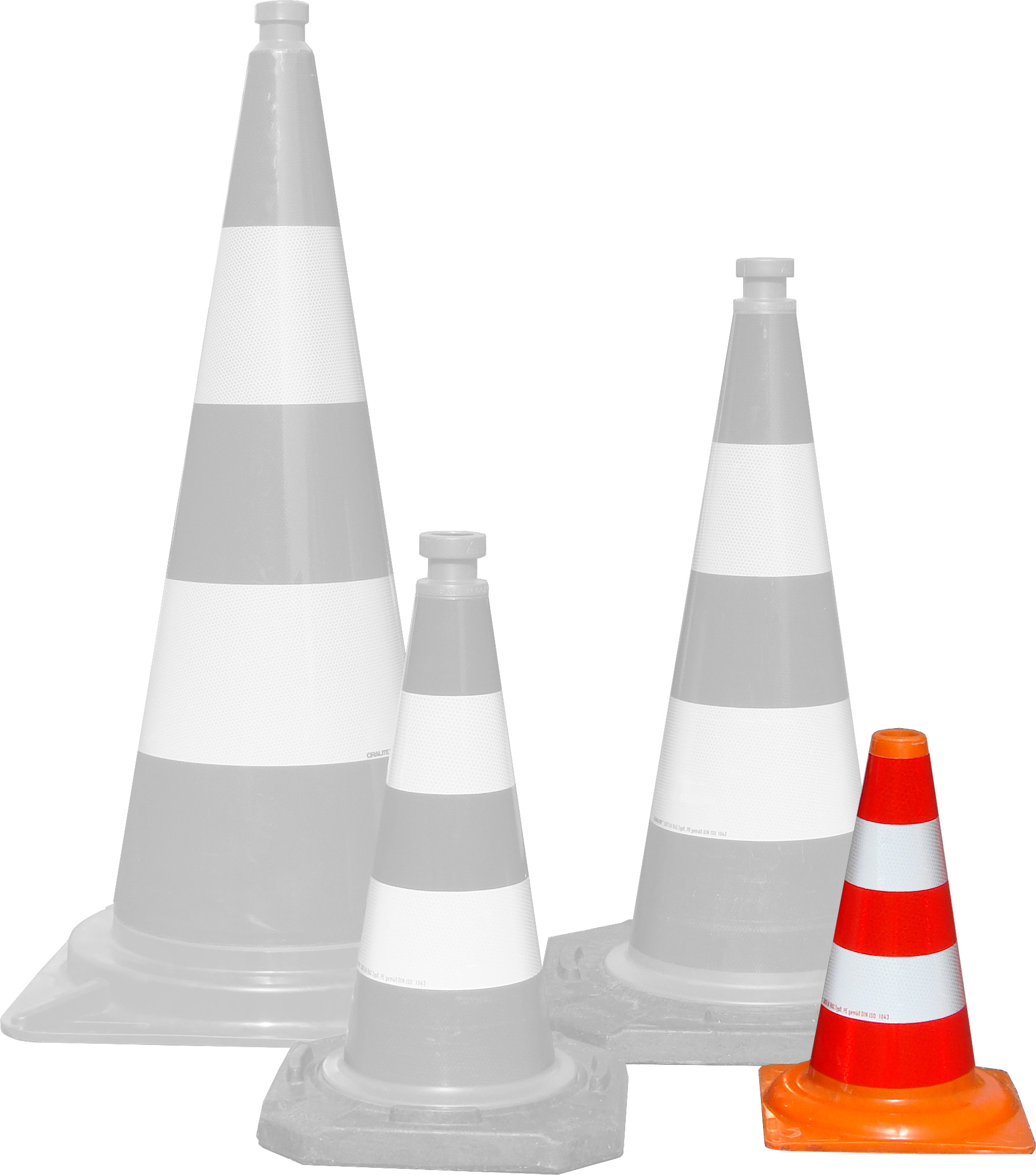

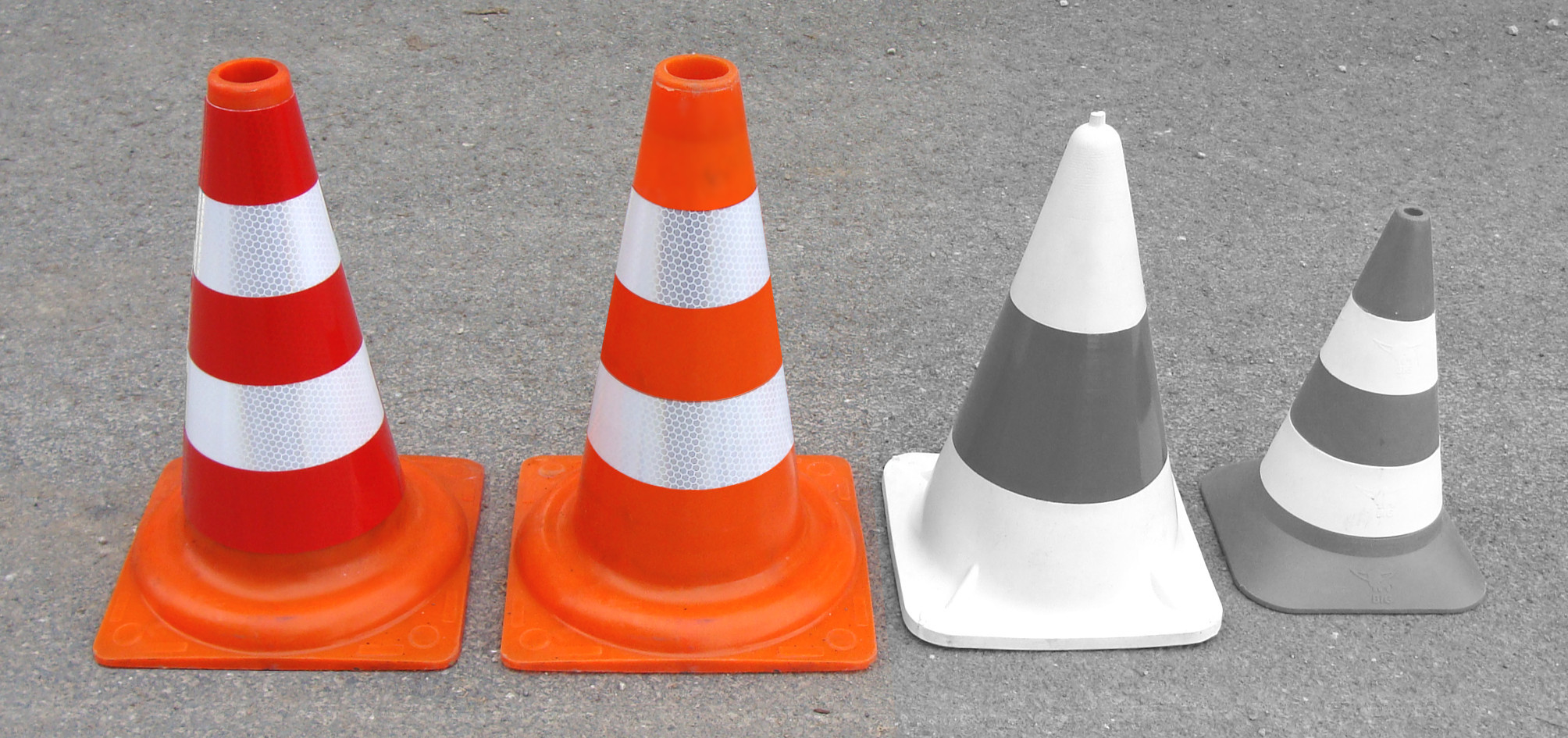

Der Kegel ganz links entstammt

ursprünglich der

StVO von 1970, wird aber auch heute noch so hergestellt und

verkauft. Die tagesleuchtenden Leitkegel (fluoreszierendes

Orange) in der Bildmitte entsprechen ebenfalls nicht der StVO,

weder mit "normalen" weißen Ringen, noch als teilreflektierende

Ausführung (graue Ringe). Leitkegel gemäß StVO bestehen immer

aus drei roten und zwei weißen retroreflektierenden Ringen

derselben Höhe (TL-Leitkegel ganz rechts).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

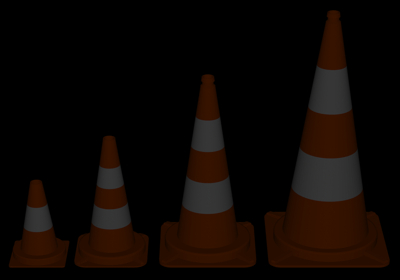

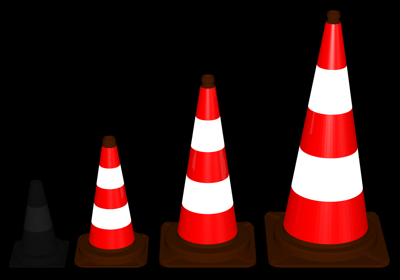

Ansicht bei Dunkelheit bzw. im

Scheinwerferlicht: Nur der vollreflektierende Leitkegel rechts

im Bild erfüllt die geforderte "Tag-Nachtgleichheit" gemäß Z 610

StVO.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

fluoreszierende Leitkegel am Tag |

|

fluoreszierende Leitkegel bei

Dunkelheit |

|

|

| |

|

|

| |

|

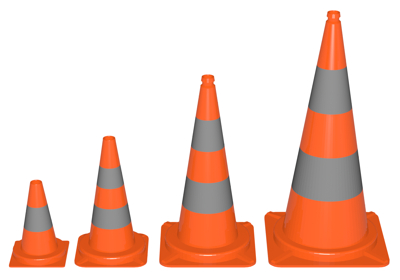

Fluoreszierende bzw.

tagesleuchtende Leitkegel haben keine

retroreflektierenden Flächen. Bei Tageslicht sorgt der

meist fluoreszierende Grundkörper für eine gute

Sichtbarkeit - jedoch in der Farbe Orange - was nicht

der StVO entspricht. Zumindest die weißen Streifen sind

im Vergleich zur teilreflektierenden Variante

tatsächlich weiß, dies genügt jedoch nicht, um die

Anforderungen an Zeichen 610 zu erfüllen - was sich

insbesondere bei Dunkelheit zeigt. In diesem Fall sind

die fluoreszierenden Leitkegel nahezu unsichtbar. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

teilreflektierende Leitkegel am Tag |

|

teilreflektierende Leitkegel bei

Dunkelheit |

|

|

| |

|

|

| |

|

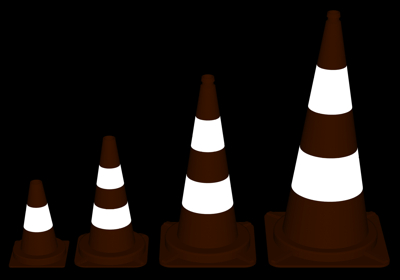

Bei teilreflektierenden

Leitkegeln sind nur die weißen Ringe retroreflektierend

ausgeführt. Der Grundkörper und damit letztendlich auch

die "roten" Ringe reflektieren das Licht bei Dunkelheit

nicht zurück zum Fahrzeugführer. Teilreflektierende

Leitkegel entsprechen deshalb insbesondere bei

Dunkelheit nicht den Anforderungen der StVO, da in

diesem Fall die roten Ringe fehlen. Bei

Tageslicht sorgt der meist fluoreszierende Grundkörper

für eine gute Sichtbarkeit - jedoch in der Farbe Orange

- was wie beschrieben nicht der StVO entspricht. Das Reflexmaterial reflektiert zwar bei Dunkelheit weiß, ist

bei Tageslicht jedoch grau bis dunkelgrau.

Die genannten

Eigenschaften sorgen dafür, dass fluoreszierende und teilreflektierende

Leitkegel, sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit, nicht

dem Zeichen 610 entsprechen. Sie dürfen deshalb im

Anwendungsbereich von StVO und RSA 21 nicht eingesetzt werden.

Zulässig sind dagegen voll retroreflektierende

Leitkegel: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

voll retroreflektierende Leitkegel

am Tag |

|

voll retroreflektierende Leitkegel

bei Dunkelheit |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

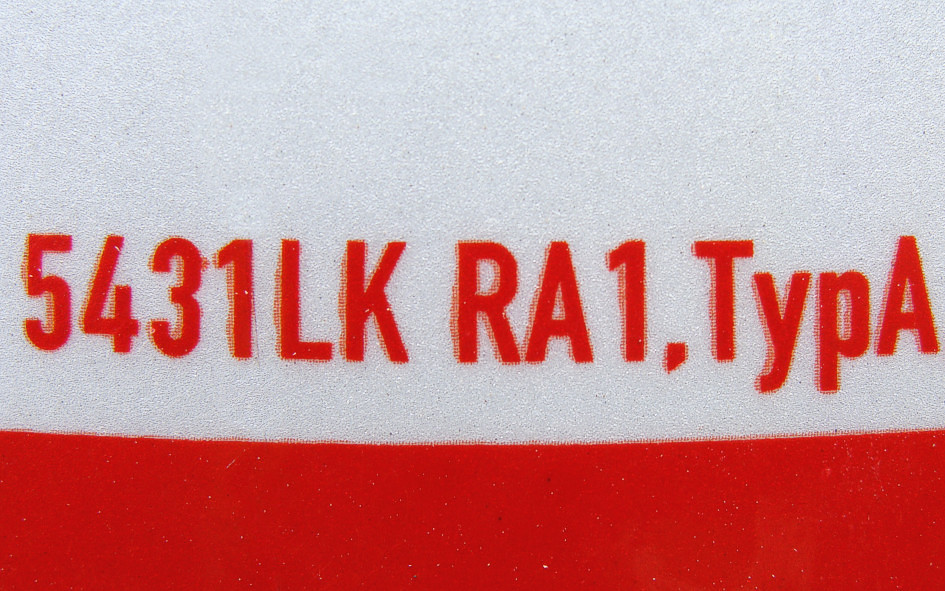

Retroreflexionsklasse RA2 (Typ B)

Retroreflexionsklasse RA2 (Typ B)

Wie alle Absperrgeräte müssen

auch Leitkegel im Anwendungsbereich der RSA 21 mindestens der

Retroreflexionsklasse RA2 entsprechen (eine Ausnahme gilt bei

Markierungsarbeiten innerorts, die fragwürdig ist und später erläutert wird). Dies gilt

unabhängig von der jeweiligen Örtlichkeit bzw. Straßenklasse -

daher vom unbedeutenden Wirtschaftsweg auf dem Lande, bis zur

viel befahrenen Autobahn. Entsprechende Übergangsfristen sind in

den RSA 21 nicht vorgesehen.

An

Arbeitstellen, die nur während der Tageshelligkeit betrieben

werden, würden Leitkegel der Reflexionsklasse RA1 genügen, doch

auch diese Option sieht das Regelwerk nicht vor. Im Grunde lässt

sich sagen, dass alle bislang im Einsatz befindlichen Leitkegel

der Reflexionsklasse RA1 im Anwendungsbereich der RSA 21 nicht

mehr verwendet werden dürfen (betrifft auch die

fluoreszierenden und teilreflektierenden Varianten). In der Praxis wird das natürlich

nicht umgesetzt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Leitkegel-Reflexfolie der Klasse RA1

(Folie Typ A) sind nicht mehr zulässig |

|

Leitkegel-Reflexfolie der Klasse RA2 Aufbau B

(Folie Typ B) gemäß RSA 21 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vorsicht bei irreführenden

Produktbeschreibungen!

Wesentlich für einen StVO-konformen Leitkegel ist

in erster Linie die Retroreflexion beider Farben, wobei

die RSA 21 wie beschrieben die Reflexionsklasse

RA2 festlegen. Vor allem im Internet gibt es

Produktbeschreibungen zu Leitkegeln wie "RA2-Reflexstreifen" was

letztendlich bedeutet, dass nur die weißen Ringe in dieser

Reflexionsklasse ausgeführt sind, aber nicht das gesamte

Verkehrszeichenbild.

Nachdem die BASt ihre

"Monopolstellung" zur Prüfung von TL-Absperrgeräten für den

deutschen Markt verloren hat (siehe ARS 23/2022), ist zu

erwarten, dass künftig die Bewertung der Zulässigkeit

entsprechender Produkte erschwert wird. Das

Qualitätsmerkmal "BASt-geprüft" gehört damit nicht zwingend der

Vergangenheit an, es werden aber weitere Prüfnummern anderer

Prüfstellen hinzukommen. Daher bleibt in diesem Zusammenhang

zu hoffen, dass weiterhin zentrale Freigabelisten geführt

werden, damit zulässige von unzulässigen Produkten unterschieden werden können.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Abmessung und Aufteilung der Ringe

Abmessung und Aufteilung der Ringe

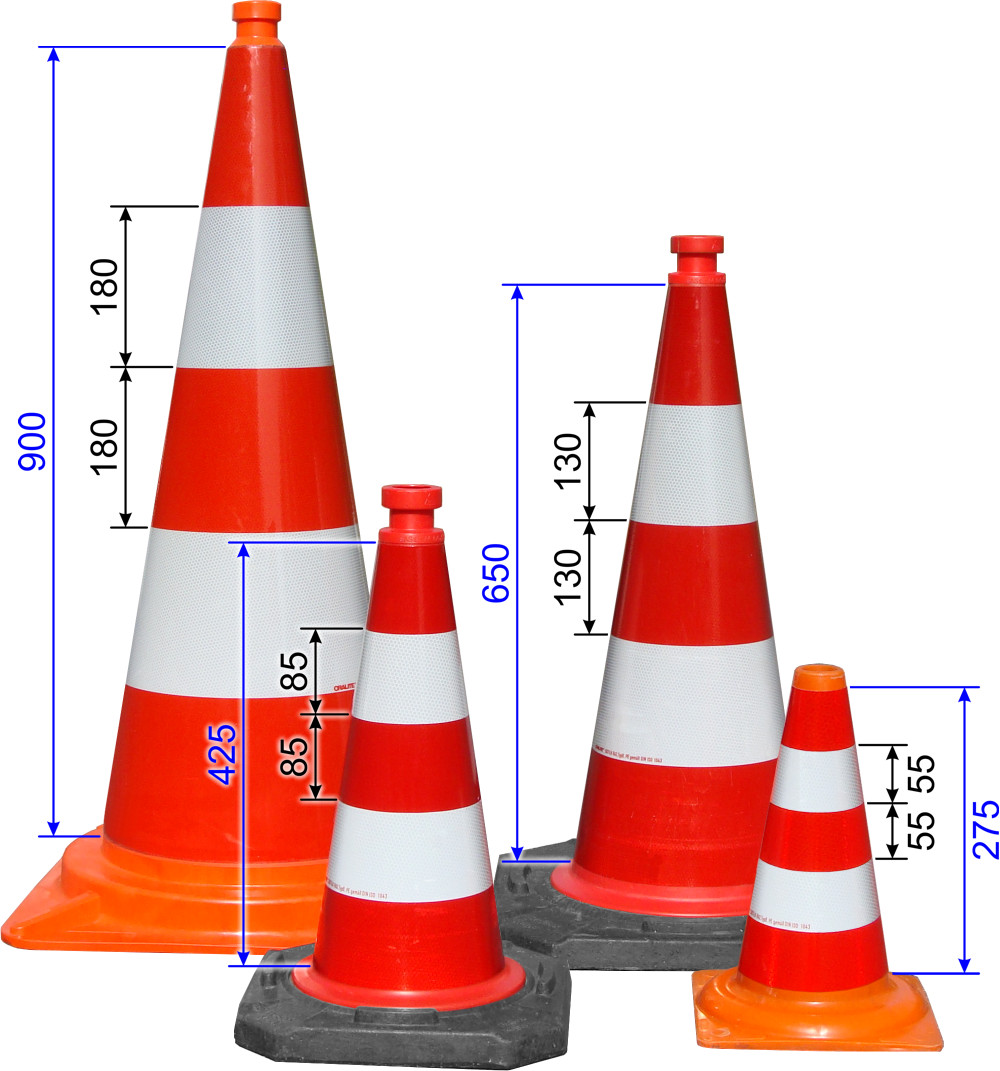

Die jeweiligen Ringhöhen für

die vier verschiedenen Leitkegel-Größen sind im VzKat zu Zeichen

610 enthalten und wie folgt definiert:

|

|

VZ-Nummer |

610-40 |

610-41 |

610-42 |

610-43 |

|

|

|

Höhe Leitkegel |

300mm |

500mm |

750mm |

1000mm |

|

|

|

Höhe Verkehrszeichenbild |

275mm |

425mm |

650mm |

900mm |

|

|

|

Ringhöhe (jeweils 5x) |

55mm |

85mm |

130mm |

180mm |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Verbindlichkeit der DIN EN

13422 / CE-Kennzeichnung

Verbindlichkeit der DIN EN

13422 / CE-Kennzeichnung

Im Rahmen der Diskussion um

Faltleitkegel, sowie dem Bestreben von Handel und

Industrie, auch andere (konventionelle) Leitkegel in

Deutschland zu verkaufen bzw. deren Einsatz zu fördern,

ohne das diese den Anforderungen der StVO bzw. den

Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel entsprechen,

wird immer wieder auf die DIN EN 13422 abgestellt.

Teilweise wird die europäische Norm auch als allein

maßgebliche Vorschrift angesehen, welche die TL quasi

außer Kraft setzt bzw. diesen vorgeht. Derartige Aussagen

sind schlichtweg falsch.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Zunächst ist die Einhaltung der DIN EN 13422 kein Garant

für die Zulässigkeit von Leitkegeln im Sinne

der StVO, denn die europäische Norm

gibt nur weit gefasste Rahmenbedingungen vor. Dabei lässt sie auch

Varianten mit anderen, mithin deutlich geringeren Anforderungen zu, z.B.

teilreflektierende Leitkegel. Als retroreflektierende Farben

sind neben Rot und Weiß auch Gelb und Blau vorgesehen. Der

Grundkörper des Kegels darf zudem ebenfalls Gelb sein. Damit würde selbst ein

teilreflektierender Leitkegel, mit gelbem Grundkörper und blauen

Ringen der DIN EN 13422 entsprechen: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiele für eine mögliche

Gestaltung nach DIN EN 13422 |

|

|

| |

|

|

| |

|

Obwohl diese drei Varianten die DIN EN 13422

erfüllen, dürfen diese Kegel in Deutschland nicht im

öffentlichen Verkehrsraum eingesetzt werden. Die EN 13422 schafft europaweit die

technischen Rahmenbedingungen für die Produktion von Leitkegeln

nach EU-Standard, enthält jedoch keine Festlegung zum

Erscheinungsbild im Sinne der Straßenverkehrsvorschriften der

einzelnen Länder. Innerhalb der jeweiligen Mitgliedsstaaten sind

daher weiterführende bzw. präzisierende Festlegungen

erforderlich, um die nationalen Besonderheiten zu gewährleisten. Im

Falle von Deutschland sind das die Technischen Lieferbedingungen

für Leitkegel i.V.m. dem Katalog der Verkehrszeichen (VzKat). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel aus Großbritannien

gemäß EN 13422, der für den deutschen Markt mit einem

zusätzlichen roten Ring ausgestattet wurde. Dennoch

entspricht das Produkt nicht den Anforderungen der StVO

bzw. dem VzKat und auch nicht den Vorgaben der

TL-Leitkegel. Verkauft und eingesetzt werden solche

Kegel aber trotzdem. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Fragwürdig ist in diesem

Zusammenhang auch die Möglichkeit der DIN EN 13422, die

Konformität mittels CE-Zeichen zu bestätigen. Da

Leitkegel keine Bauprodukte sind, benötigen sie kein CE

Zeichen, auch nicht im Rahmen der CE-Kennzeichnung von

Verkehrszeichen (diese gilt nur für ortsfeste

Beschilderung). Folglich ist es zwar kein Problem, wenn

ein Leitkegel ein CE-Zeichen trägt, für den Einsatz in

Deutschland ist dieses aber nicht relevant. Damit ist

das Fehlen der CE-Kennzeichnung auch kein Mangel bzw.

Grund zur Beanstandung. Zudem ist das CE-Zeichen kein

relevantes Qualitätsmerkmal im Sinne der

Einsatzfreigabe. Erforderlich ist hingegen eine

erfolgreiche Prüfung gemäß TL durch eine anerkannte

Prüfstelle, was durch die entsprechende

Prüfnummer auf dem Kegel dokumentiert wird und sich

anhand der Prüfzeugnisse nachweisen lässt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leidkegel rechtzeitig

aussondern

Leidkegel rechtzeitig

aussondern

Die beschriebenen Anforderungen an

das Verkehrszeichenbild und die Retroreflexion erfordern eine

regelmäßige Kontrolle des Zustands der eingesetzten Leitkegel.

Vor allem die Stapelfähigkeit führt dazu, dass beschädigte

Exemplare - sog. Leidkegel - immer wieder den Weg auf die

Straße finden, weil sie im Stapel "versteckt" sind. Da sich die

Anwender in der Regel nicht um solche Details kümmern, liegt es wie üblich an den

zuständigen Behörden und den öffentlichen Auftraggebern, die in den

Vorschriften und Verträgen definierte Qualität einzufordern. In

der Praxis bleibt genau das regelmäßig aus.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Natürlich sind kleinere

Beschädigungen an Absperrgeräten im Baustellenalltag normal -

fabrikneue Leitkegel erwartet daher niemand. Wenn jedoch der

Zustand so schlecht ist, wie bei den gezeigten Beispielen,

ist für entsprechenden Ersatz zu sorgen. Soweit wie in den Fotos

soll es dabei natürlich nicht erst kommen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Beschädigungen durch unsachgemäßes Stapeln

Beschädigungen durch unsachgemäßes Stapeln

Leitkegel sind auf Grund ihrer Form grundsätzlich stapelbar,

jedoch ist zu beachten, dass Leitkegel unterschiedlicher

Hersteller nicht gemeinsam gestapelt werden. Die

jeweiligen Produkte sind in der Regel so konzipiert, dass ein kleiner Abstand zwischen den Kegelkörpern verbleibt, wodurch

die empfindliche Reflexfolie weitgehend geschützt bleibt. Dies

ist beim Stapeln unterschiedlicher Leitkegel nicht immer

gegeben, so dass es zu Beschädigungen der Folie vor allem im

unteren Bereich kommt. Durch falsches Stapeln können selbst

fabrikneue Leitkegel nach einmaligen Einsatz so stark beschädigt

sein, dass sie ersetzt werden müssen. Zudem kann es bei

bestimmten Leitkegeln zu einem Festsaugen kommen, wodurch

mehrere Kegel nur mit großem Aufwand voneinander gelöst

werden können. Es wird daher ausdrücklich

empfohlen, nur eine Sorte Leitkegel zu beschaffen, um

praxisübliche Nachlässigkeiten beim Stapeln von vornherein zu vermeiden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kegelgrößen und Anwendungsbereich

Kegelgrößen und Anwendungsbereich

Für Leitkegel sind gemäß VzKat vier

verschiedene Größen definiert, welche in den RSA 21 bestimmten

Regeleinsatzbereichen zugeordnet sind. Der 30cm Leitkegel hat

hierbei eine besondere Bedeutung, da bezüglich seiner Gestaltung

und Anwendung verschiedene Widersprüche bestehen, die auch mit

den RSA 21 nicht gelöst wurden. Da dieses Thema etwas

umfangreicher wird, erfolgt die Erläuterung in umgekehrter

Reihenfolge von der größten bis zur kleinsten Ausführung:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel 100cm / Zeichen 610-43

Leitkegel 100cm / Zeichen 610-43

Der größte Leitkegel ist gemäß RSA 21 für den

Einsatz im Bereich von Schienenbahnen innerorts vorgesehen und

wird im Regelplan B IV/3 als Querabsperrung verwendet. In dieser

Anwendung ist er üblicherweise mit einer gelben Blitzleuchte

ausgestattet ("Blinklicht in blitzender Ausführung") - weitere

Erläuterungen hierzu folgen später.

Obwohl diese Kegelgröße schon in den RSA

95 vorgesehen war, gibt es mit Stand März 2023 bislang nur einen

einzigen Hersteller, der einen TL-geprüften Leitkegel in dieser Größe

anbietet (Reflexfolie RA2) und das ist die Firma WEMAS, mit der

Prüfnummer V4-52/2011.

In anderen Regelplänen, in denen ein

Leitkegel mit aufgesetzter Blitzleuchte abgebildet ist (C II/1,

C II/2, C II/3, C II Ams 1), sowie in Fällen, in denen Leitkegel

mit Blitzleuchte zusätzlich zum Einsatz kommen, müssen diese

mindestens 75cm hoch sein. Daher kann diese Funktion auch der

100cm Leitkegel erfüllen. Sollte die zuständige Behörde den

Einsatz dieser "übergroßen" Kegel an anderen Stellen in

Erwägung ziehen (z.B. als Längsabsperrung), so ist das

grundsätzlich möglich - natürlich auch ohne aufgesetzte

Blitzleuchte.

Ansonsten ist das Einsatzgebiet

dieses Kegels aber recht begrenzt, da selbst im Schienenbereich

- entgegen den RSA 21 - vorzugsweise 75cm oder auch nur 50cm hohe

Leitkegel als Querabsperrung eingesetzt werden. Das erklärt dann

auch, warum viele Hersteller die 100cm-Variante überhaupt nicht im

Programm haben. |

Leitkegel mit 100cm Bauhöhe |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel 75cm / Zeichen 610-42

Leitkegel 75cm / Zeichen 610-42

Weitaus verbreiteter ist der "75er-Leitkegel", da

er insbesondere für Arbeitsstellen kürzerer Dauer auf Autobahnen

und autobahnähnlichen Straßen vorgesehen ist. Während 50cm hohe

Leitkegel gemäß RSA 21 ausdrücklich nicht für Autobahnen

vorgesehen sind, können 75cm Leitkegel durchaus auch innerorts

eingesetzt werden (rein formell gesehen natürlich nur mit

entsprechender verkehrsrechtlicher Anordnung dieser Größe - aber das ist ein anderes

Thema).

Eine kontroverse Diskussion wird

in der Praxis weiterhin zur Notwendigkeit von Klappbaken zur Absicherung von

Nachtbaustellen auf Autobahnen geführt. Diese haben hinsichtlich ihrer

visuellen Wirkung bei Dunkelheit Vorteile gegenüber

Leitkegeln, aber eben auch einige Nachteile, insbesondere was

das Handling angeht.

Aus Sicht des Autors besteht fachlich

gesehen kein Grund, den Einsatz von Leitkegeln (wohlgemerkt

in der Reflexionsklasse RA2) bei Nachtbaustellen zu untersagen. Wäre das anders,

müsste man die Funktionsfähigkeit von Leitkegeln bei Dunkelheit

generell kritisch hinterfragen und in der Konsequenz ihren Einsatz auf

die Tageshelligkeit beschränken. Dann stellt sich aber

zwangsläufig die Frage: Warum Retroreflexionsklasse RA2 und warum überhaupt

retroreflektierend? |

Leitkegel mit 75cm Bauhöhe |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Das typische Anwendungsgebiet für

75cm Leitkegel ist die Autobahn. Kleinere Leitkegel sind im

Anwendungsbereich der RSA 21 auf Autobahnen unzulässig.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel mit 75cm Bauhöhe können

natürlich auch auf anderen Straßen eingesetzt werden, auch wenn dies nicht

dem definierten Regeleinsatzbereich entspricht. Größere

Leitkegel sind innerorts und auf Landstraßen kein Problem - im

Gegensatz zu kleineren Leitkegeln auf Autobahnen. Es gilt

allerdings zu beachten, dass im Anwendungsbereich der ASR A5.2

ggf. wertvolle Zentimeter verschenkt werden, wenn z.B. innerorts

anstelle der üblichen 50cm-Leitkegel größere Varianten

eingesetzt werden. Denn die Kegel sind nicht nur höher, sondern auch

breiter, was Auswirkungen auf die Maßkette (seitlicher

Sicherheitsabstand SQ) haben kann.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel 50cm / Zeichen 610-41

Leitkegel 50cm / Zeichen 610-41

Ebenfalls weit verbreitet ist der 50cm Leitkegel,

der gemäß RSA 21 auf allen Straßen außer auf Autobahnen

vorgesehen ist. Er kann daher im innerörtlichen Bereich

(Regelpläne B) und auf Landstraßen (Regelpläne C) eingesetzt

werden. Eine Anordnung ist damit auch auf Radwegen zulässig,

obgleich die RSA 21 hierfür neuerdings den 30cm Leitkegel

auserkoren haben. Für diese Unterscheidung, die letztendlich

auch in der Lagerhaltung berücksichtigt werden müsste, gibt es

fachlich gesehen aber keine Grundlage.

Insbesondere der 50cm Leitkegel wird

in der Praxis weiterhin als tagesleuchtende (fluoreszierende) Variante eingesetzt

und hierzu immer wieder neu beschafft, obwohl diese Ausführung bereits nach RSA 95

unzulässig war. Dies betrifft insbesondere kommunale

Baubetriebshöfe, die u.a. damit argumentieren, dass die Kegel

z.B. im Zusammenhang mit der Grünpflege ohnehin nur während der

Tageshelligkeit eingesetzt werden.

Hierbei wird jedoch verkannt,

dass insbesondere Baumpflegearbeiten in der dunklen Jahreszeit

stattfinden, weshalb während eines Arbeitstages zumindest

zeitweise eine Retroreflexion gegeben sein muss. Weitaus

wichtiger ist jedoch die Möglichkeit, dass solche Leitkegel auch

im Zuge von Havarien und ähnlichen Ereignissen als temporäre

Absicherung genutzt werden und dann bei Dunkelheit eben nicht

die erforderliche Retroreflexion bieten: |

Leitkegel mit 50cm Bauhöhe |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hier wurde im Zuge eines nächtlichen

Feuerwehreinsatzes kurzerhand eine Einbahnstraße

(Richtungsfahrbahn) für beide Fahrtrichtungen freigegeben - das

Foto zeigt die Verkehrsführung am Morgen danach. Zur Trennung

des Gegenverkehrs wurde alles eingesetzt, was irgendwie verfügbar war -

also auch fluoreszierende Leitkegel, die für diese Anwendung

(Nacht) natürlich ungeeignet sind. Bei der Beschaffung von

Absperrgeräten sollten solche Szenarien jedenfalls immer eine

Rolle spielen, auch wenn die Leitkegel im üblichen

Einsatzgebrauch womöglich nur während der Tageshelligkeit zur

Anwendung kommen. Davon abgesehen entsprechen fluoreszierende

Leitkegel nicht den Technischen Lieferbedingungen und sind bereits deshalb im Anwendungsbereich der RSA 21

unzulässig. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Unzulässige Anwendung

fluoreszierender Leitkegel im Zuge einer Fahrbahnsanierung. In

diesem Fall ist allerdings nicht nur die Beschaffenheit der

Kegel das Problem, sondern dass man an dieser Stelle von einer

Landstraße ausfährt und dann ohne Ankündigung durch Zeichen 123

plötzlich vor dieser Situation steht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

An dieser Stelle fragt man sich, was sich

die Verantwortlichen insgesamt gedacht haben. Eine konkrete, die

Örtlichkeit berücksichtigende verkehrsrechtliche Anordnung

dürfte hier nicht vorliegen. Der Aufwand für derartige Maßnahmen

ist mit den RSA 21 signifikant gestiegen - die Umsetzung in der

Praxis erfolgt dagegen wie eh und je "man sieht doch wohl,

dass hier gearbeitet wird!". Unbeschadet dessen wurden

natürlich auch in diesem Fall wieder fluoreszierende Leitkegel

eingesetzt, obwohl diese nicht erst mit den RSA 21 unzulässig

sind. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel 30cm / Zeichen 610-40

Leitkegel 30cm / Zeichen 610-40

Der kleinste Leitkegel mit 30cm Bauhöhe ist

eigentlich nicht der Rede wert, da er bestenfalls bei

Markierungsarbeiten innerorts zur Anwendung kommt und ansonsten

vornehmlich bei unbedeutenden und meist ungenehmigten

Arbeitsstellen anzutreffen ist. Hin und wieder sind diese

Exemplare auch in Servicefahrzeugen zu finden. Genau hier haben wir die Anwendung zur bloßen Kennzeichnung

eines offenstehenden Verteilerkastens oder einer Leiter im

Gehwegbereich - zu

mehr taugt dieser Kegel allerdings nicht.

Von einer ernsthaften "Absperrung"

kann bei dieser Spielzeugausführung keine Rede sein, daher ist

der vermeintliche Einsatzbereich "Radweg" gemäß RSA 21 auch mit

Vorsicht zu genießen. rsa-online.com empfiehlt ausdrücklich, es in diesem Fall bei der Beschaffung von 50cm

TL-Leitkegeln zu belassen. Eine zusätzliche Differenzierung nach

Radwegen bzw. Radverkehrsführungen ist schlichtweg Unsinn. Zudem

besteht die Gefahr, dass die 30cm Leitkegel auch auf der

Fahrbahn eingesetzt werden, wenn gerade nichts anderes mehr im Lager

verfügbar ist. Daher sollte eine solche Falschanwendung bereits

bei der Beschaffung berücksichtigt werden.

Markierungsfirmen setzen den 30cm

Leitkegel gern ein, da dieser preiswert und leicht ist. Zudem

bestand zumindest früher ein Vorteil darin, dass größere Fahrzeuge

mit Front und Heck über die Kegel hinwegschwenken konnten

(Kraftomnibusse, Müllfahrzeuge usw.). Ein weiterer Pluspunkt

ist, dass sich auf einer Markiermaschine eine größere Menge aufladen lässt, als

das bei 50cm TL-Leitkegeln der Fall ist. |

Leitkegel mit 30cm Bauhöhe |

|

|

| |

|

|

| |

|

Problem Nr. 1: Das Verkehrszeichenbild

Der 30cm Leitkegel hat historisch bedingt schon

immer nur einen weißen (oder roten) Ring. Man kann sich einen 50cm Leitkegel

vorstellen, den man oberhalb des untersten weißen Ringes

abschneidet: Das ist der klassische fluoreszierende 30cm Leitkegel. Es wäre nun

der einfachste Weg gewesen, dieses Prinzip als Abbildung in die

StVO bzw. den VzKat aufzunehmen - also alle Kegel ab 50cm mit

drei roten und zwei weißen Ringen und der 30cm Leitkegel als

"Sonderausführung" mit nur

einem weißen Ring. Das hat man aber bereits in der StVO Novelle

von 1992 nicht

vollbracht. Folglich wurde die Darstellung eines 30cm Leitkegels

mit fünf roten und zwei weißen Ringen in die RSA 95 übernommen.

Verkehrsrechtlich war das schon damals korrekt (gemäß StVO), nur gab es ein solches

Produkt schlichtweg nicht zu kaufen. In der Praxis wurden

natürlich weiterhin die Varianten mit einem weißen Ring

hergestellt, verkauft und eingesetzt.

Mit der geplanten Teilfortschreibung

der RSA ab dem Jahr 2001 und der darauf folgenden kompletten

Überarbeitung wäre die Möglichkeit gegeben gewesen, das

"Problem" des falschen Verkehrszeichenbildes zu lösen,

da bei

den notwendigen Anpassungen in der StVO bzw. dem VzKat, auch der

kleine Leitkegel hätte berücksichtigt werden können (ebenso die

verkleinerte Variante der fahrbaren Absperrtafel Z 616-31, aber das ist

ein anderes Thema). Doch auch nach über 20 Jahren

Bearbeitungszeit der RSA 21: Fehlanzeige. Folglich enthalten die

RSA 21 weiterhin die Abbildung eines 30cm Leitkegels, den es -

außer im Spielzeugladen - so bislang nicht zu kaufen gibt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

So wie der Leitkegel links im Bild

müssten alle 30cm hohen Leitkegel aussehen - hierbei handelt es sich

allerdings um ein Unikat. Der zweite Leitkegel von links

repräsentiert die fluoreszierende 30cm-Standardausführung mit einem weißen Ring.

Der weiße 30cm-Leitkegel mit rotem Ring entstammt der StVO von 1970 und ist

längst nicht mehr zulässig, wird aber weiterhin verkauft und

folglich auch eingesetzt. Der Leitkegel ganz rechts im Bild

kommt dem Verkehrszeichen 610-40 am ehesten nahe, stammt aber aus

dem Spielzeugladen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Problem Nr. 2: Die Retroreflexion

Unabhängig von der korrekten Anzahl und Größe der Ringe

gilt es festzuhalten, dass auch der 30cm Leitkegel grundsätzlich voll

retroreflektierend ausgeführt werden muss und zwar in der Klasse

RA2. Der klassische 30cm Leitkegel ist aber lediglich Orange

fluoreszierend und verfügt bestenfalls über einen weißen, ggf.

retroreflektierenden Ring.

Damit wird auch diese Anforderung von den in der Praxis

verfügbaren Produkten nicht erfüllt - wobei das in erster Linie

auch mit der Produktphilosophie der Hersteller zu tun hat, denn

hergestellt wird üblicherweise nur das, was sich auch verkauft.

Die RSA 21 sehen vor, dass innerhalb

geschlossener Ortschaften - zum Schutz frisch aufgebrachter

Markierungen bei Tageslicht - 30 cm hohe Leitkegel, bei denen die

roten Ringe fluoreszierend sein können, ausnahmsweise eingesetzt

werden dürfen. Es ist also nicht so, dass 30cm Leitkegel

grundsätzlich bei Markierungsarbeiten eingesetzt werden dürfen,

sondern nur unter den genannten Vorraussetzungen. Interessant

bei dieser Formulierung ist, dass zwar die roten Ringe

fluoreszierend (tagesleuchtend) sein können, die weißen

Ringe demzufolge aber weiterhin der Klasse RA2 entsprechen müssen. Der

Versuch, die ähnlich lautende und damals schon fragwürdige

Formulierung aus den RSA 95 anzupassen, ist also eher weniger

geglückt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Werden bei Markierungsarbeiten

(innerorts und nur während der Tageshelligkeit) 30cm Leitkegel

eingesetzt, so können die roten Ringe zwar fluoreszierend

sein, für die weißen Ringe bleibt es aber bei der grundsätzlich geforderten

Retroreflexion in der Klasse RA2. Das macht natürlich überhaupt

keinen Sinn - stattdessen würden beim ausnahmsweisen

Einsatz fluoreszierender Leitkegel weiß lackierte Ringe genügen

- dann aber wohlgemerkt zwei und nicht nur einer. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Problem Nr. 3: Die TL-Prüfung

Am Ende ist es aber vollkommen egal, ob ein 30cm

Leitkegel lediglich fluoreszierend bzw. teil- oder

vollreflektierend ist

und es ist ebenfalls unerheblich, ob er drei oder fünf Ringe

hat: Da Absperrgeräte gemäß RSA 21 den Technischen

Lieferbedingungen entsprechen müssen (RSA 21 Teil A, Abschnitt

3.1 Abs. 3), ergibt sich das Problem, dass letztendlich

überhaupt kein 30cm Leitkegel im Anwendungsbereich der RSA 21 eingesetzt werden darf,

da es schlichtweg keine TL-geprüften 30cm Leitkegel gibt (Stand

März 2023). Auch

die bislang praxisüblichen Varianten (fluoreszierend mit einem

weißen Ring) sind allesamt nicht TL-geprüft. Alle

diesbezüglichen Anforderungen der RSA 21, also Einsatzbereich

Radweg, oder auch Markierungsarbeiten innerorts bei Tageshelligkeit,

lassen sich bei genauer Betrachtung gar nicht realisieren, da

sich dasselbe Regelwerk (RSA 21), durch den Bezug auf die Technischen

Lieferbedingungen, selbst einen Strich durch die Rechnung

macht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch wenn der 30cm Leitkegel eher

eine Ausnahmeerscheinung ist, so sollte in dieser Sache endlich

Klarheit geschaffen werden. Entweder die Hersteller gehen dazu

über, TL-geprüfte sowie vollreflektierende 30cm Leitkegel

(wohlgemerkt mit insgesamt fünf Ringen) herzustellen, oder man

passt die StVO sowie die RSA 21 an die etablierten Produkte aus der

Praxis an. Besser ist: Man streicht den 30cm Leitkegel einfach aus den

Vorschriften, da innerorts auf allen Verkehrsflächen - also auch

auf Radwegen und bei Markierungsarbeiten - die 50cm-Variante

praxisüblich und vor allem ausreichend ist. Vermutlich bleibt aber

einfach alles wie es ist ;-)

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel mit 30cm Bauhöhe werden

- entgegen den RSA - natürlich auch außerhalb geschlossener

Ortschaften eingesetzt.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Wie absurd die Wechselwirkung von

Theorie und Praxis ist, zeigt sich an dieser Stelle: Während der

30cm Leitkegel im Bildvordergrund zum Schutz frisch applizierter

Markierung zulässig wäre (innerorts, allerdings mit zwei

retroreflektierenden weißen Ringen der Klasse RA2), müssten ab

der Ortstafel (außerorts) vollreflektierende 50cm Leitkegel

(RA2) eingesetzt werden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

konstruktive Unterschiede, einteilig und zweiteilig

konstruktive Unterschiede, einteilig und zweiteilig

Neben den visuellen

Eigenschaften unterscheiden sich Leitkegel auch durch ihren

konstruktiven Aufbau. Es werden einteilige und zweiteilige

Leitkegel unterschieden:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Einteiliger (links) und zweiteiliger

Leitkegel (rechts), beide in der Retroreflexionsklasse RA2.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

einteilige Leitkegel

einteilige Leitkegel

bestehen in der Regel aus Weich-PVC (umgangssprachlich

"Gummikegel") und sind, wie der Begriff schon nahe legt, aus einem

Stück gefertigt. Kegelkörper und Kegelfuß bestehen aus demselben

Werkstoff. Der meist fluoreszierend orangefarbene Grundkörper

dient der Weiterverarbeitung zu einer der o.g. Varianten.

Einteilige Leitkegel werden inzwischen auch mit einer Griffmulde

am Kegelkopf gefertigt, die eine einfache Handhabung auch mit

Handschuhen ermöglicht.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

zweiteilige Leitkegel

zweiteilige Leitkegel

bestehen aus einem Kegelkörper aus HDPE und einem Kegelfuß aus

Recycling-Material (wie man es von Fußplatten kennt). Der

Kegelkörper ist in der Regel nicht fluoreszierend orange,

sondern orangerot bis rot und dient der Weiterverarbeitung zu

einer der o.g. Varianten. Es gibt daher auch zweiteilige

Leitkegel die nicht vollreflektierend ausgeführt sind, aber

durch die visuelle Gestaltung diesen Anschein erwecken (rote und

weiße Ringe). Eine Griffmulde am Kegelkopf ist bei zweiteiligen

Leitkegeln traditionell vorhanden. Der Recycling-Kegelfuß neigt

(je nach Modell, Alter und Beanspruchung) zum Brechen - in

diesem Fall ist ein Austausch der Fußplatte erforderlich, was

bei den gängigen TL-Leitkegeln auch möglich ist.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zu beachten ist, dass nicht alle

zweiteiligen Leitkegel automatisch TL-Leitkegel sind. Im

gezeigten Beispiel handelt es sich um eine nichtreflektierende

Ausführung (sowohl Rot, als auch Weiß). Ähnliche Produkte gibt

es auch als teilreflektierende Variante, daher mit

reflektierenden weißen Ringen. Diese Ausführungen sind im

Anwendungsbereich der StVO sowie der RSA 21 unzulässig.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gewichtsklassen

Gewichtsklassen

Leitkegel werden gemäß den

Technischen Lieferbedingungen in zwei Gewichtsklassen

eingeteilt, welche - je nach Bauhöhe des Kegels - entsprechende

Mindestwerte definieren. Die in der DIN EN 13422 enthaltene

Gewichtsklasse I ist in Deutschland (TL-Leitkegel) nicht

vorgesehen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Mindestgewicht [kg] |

|

|

|

Höhe [mm] |

Klasse II |

Klasse III |

|

|

|

1000 |

6,0 |

7,5 |

|

|

|

750 |

4,0 |

5,0 |

|

|

|

500 |

1,9 |

2,5 |

|

|

|

300 |

0,8 |

0,8 |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Die jeweiligen Gewichtsklassen sind

in Abhängigkeit zum Einsatzbereich relevant, denn es ist

ein Unterschied, ob Leitkegel auf einer innerörtlichen

Nebenstraße oder auf der Autobahn unmittelbar neben der Lastspur

eingesetzt werden (Sog vorbeifahrender Fahrzeuge). Es wird daher

empfohlen, möglichst die Gewichtsklasse III einzusetzen, auch

wenn das Handling dadurch beeinflusst wird. Keinesfalls

sollten Kegel der Klasse I (nicht TL-konform) verwendet werden,

da diese sehr leicht umkippen. Hierbei handelt es sich meist um

die beliebten fluoreszierenden Leitkegel, die u.a. auf Grund

der fehlenden Retroreflexion ohnehin nicht zulässig sind:

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Fluoreszierende Leitkegel

entsprechen üblicherweise der Gewichtsklasse I und haben deshalb

eine nur unzureichende Standsicherheit. Auf Grund der fehlenden

TL-Zulassung dürfen sie selbst bei Markierungsarbeiten während

der Tageshelligkeit nicht eingesetzt werden - auch wenn man

bezüglich der erforderlichen Retroreflexion durchaus geteilter

Meinung sein kann. Da Markierungsarbeiten aber auch in

den Abendstunden bzw. in der Dämmerung stattfinden (insbesondere

mit Blick auf das geringere Verkehrsaufkommen), sollten auch in

diesem Gewerk ausschließlich vollreflektierende Leitkegel

(TL-Leitkegel) zum Einsatz kommen.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auf Grund des geringen Gewichts von

lediglich 1,0 bis 1,2kg (50cm-Kegel) sind fluoreszierende Leitkegel bei den

Anwendern natürlich sehr beliebt. Die Kegel fallen jedoch durch

den Sog vorbeifahrender Fahrzeuge leicht um und werden dann ggf.

selbst zu Hindernissen auf der Fahrbahn. Ein 50cm TL-Leitkegel

hat hingegen ein Gewicht von typischerweise mindestens 2,0kg und

vor allem einen deutlich niedrigeren Schwerpunkt (Kegelfuß).

Werden sie nicht absichtlich angefahren, bleiben TL-Leitkegel in

der Regel dort stehen, wo sie aufgestellt wurden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Absperrung / Verkehrsführung mit Leitkegeln

Absperrung / Verkehrsführung mit Leitkegeln

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Querabsperrung / Verschwenkungsmaß

Querabsperrung / Verschwenkungsmaß

Werden Leitkegel zur Gestaltung einer

spitzwinkligen Querabsperrung eingesetzt, sind die

gleichen Maße anzuwenden, wie sie für Leitbaken gelten.

Innerorts beträgt das Verschwenkungsmaß etwa 1:1 bis

1:2, außerorts 1:3.

Querabsperrungen, an denen der

Verkehr ohne anzuhalten vorbeigeführt wird, also reine Verschwenkungen

einzelner oder mehrerer Fahrstreifen, werden innerorts und auf

Landstraßen einheitlich im Verhältnis 1:10 ausgeführt, um den

fahrdynamischen Anforderungen gerecht zu werden (z.B. Regelplan C II/5).

Genau wie bei Leitbaken sind auch für Leitkegel maximale Querabstände definiert, die zusammen mit

dem Verschwenkungsmaß die Anzahl der Leitkegel vorgeben. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

Querabsperrung |

Verschwenkung |

|

|

|

Innerorts |

1:1 - 1:2 |

1:10 |

|

|

|

Landstraßen |

1:3 |

1:10 |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

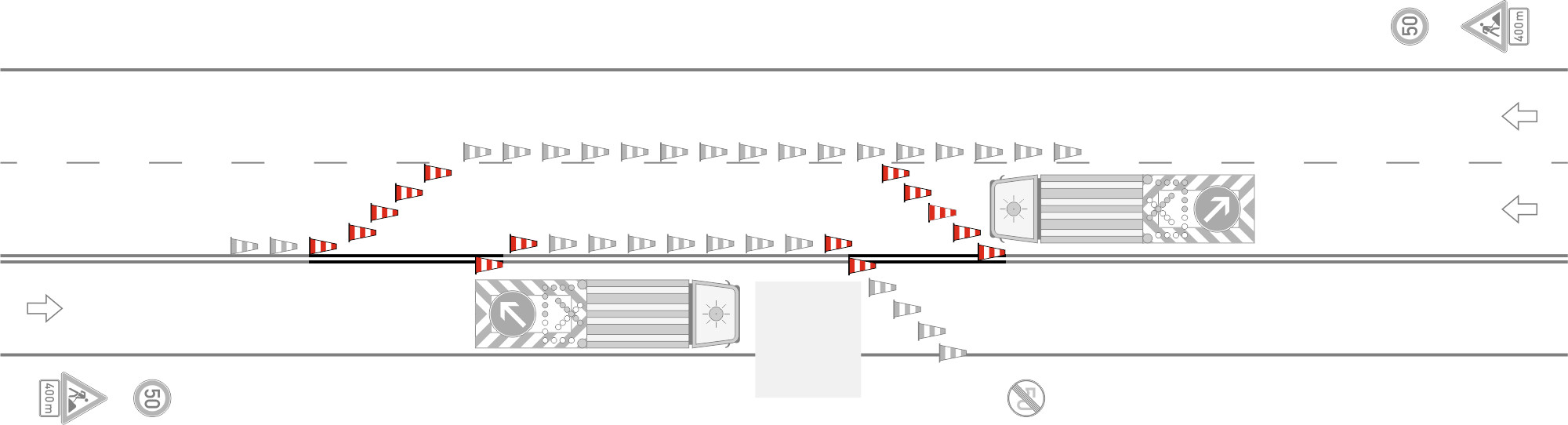

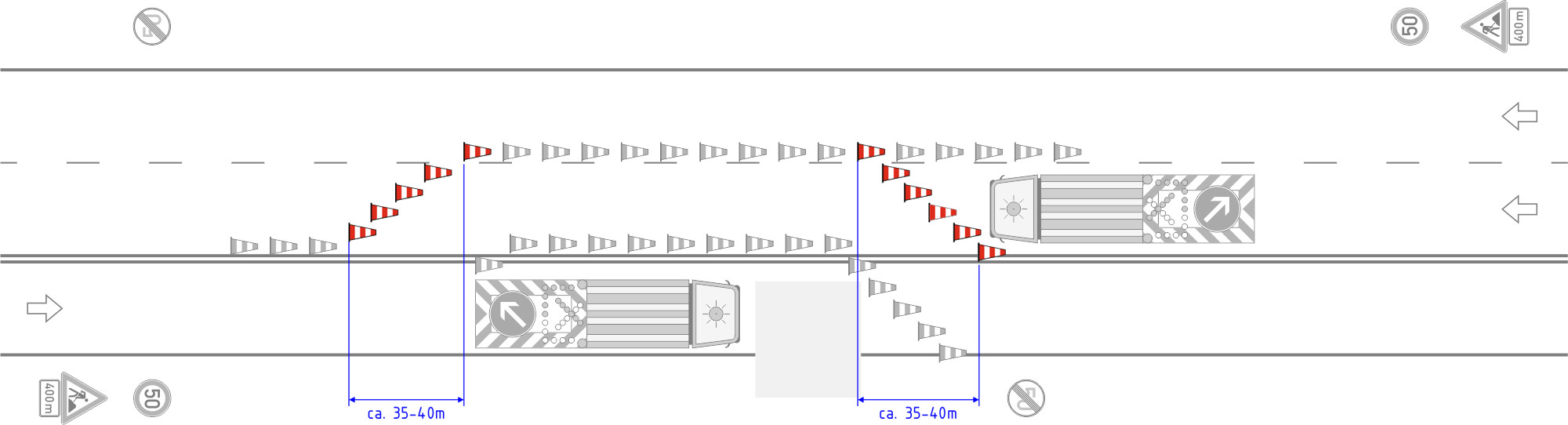

Beispiel Regelplan C II/5:

Die beiden Verschwenkungen sind im Verhältnis 1:10 auszuführen.

Bei einer typischen Fahrstreifenbreite von 3,50 bis 4,00m ergibt

sich somit eine Aufbaulänge von etwa 35m bis 40m je

Verschwenkung. Sind die Fahrstreifen breiter, ergeben sich für die

Länge der Querabsperrung natürlich größere Werte.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Querabstand und Anzahl der Leitkegel

Querabstand und Anzahl der Leitkegel

Die Angabe

"mindestens 3" in den RSA 21 bezieht sich vor allem

auf geringe Sperrbreiten, bei denen man annehmen könnte, dass

lediglich zwei Leitkegel erforderlich sind - in solchen

Fällen sind aber immer mindestens drei Leitkegel aufzustellen. Je größer die Sperrbreite ausfällt, umso

mehr Leitkegel sind anzuordnen bzw. aufzustellen. Der Querabstand soll innerorts

etwa 1,0m betragen und auf Landstraßen max. 0,6m.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Arbeitsstelle gemäß Regelplan C II/4, wobei

die "Querabsperrung" mit einer befahrbaren Lücke von etwa 3m alles

andere als fachgerecht ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Wie eine

solche Situation "abgekegelt" werden sollte, zeigt diese

Fotomontage, wobei hier ein Verschwenkungsmaß von 1:10 angewandt

wurde. Wesentlich ist der Querabstand von maximal 0,6m, wodurch

natürlich mehr Leitkegel erforderlich sind. Auch die Längsabstände der Kegel (Bildhintergrund)

wurden angepasst. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auf

Autobahnen werden Leitkegel in der Regel nicht allein

zur Gestaltung von Querabsperrungen angeordnet, vielmehr

werden sie dort als Längsabsperrung in Kombination mit fahrbaren

Absperrtafeln eingesetzt. Für jeden gesperrten

Fahrstreifen ist dabei eine eigene Absperrtafel notwendig. Ergibt sich

auf Autobahnen das Erfordernis, eine Verschwenkung mit Leitkegeln zu

realisieren, z.B. bei einer Vollsperrung mit Ausleitung

(Leitkegel in Ergänzung zu den fahrbaren Absperrtafeln),

ist im Regelfall ein Verschwenkungsmaß von 1:20 anzuwenden. Natürlich

sind dann ebenfalls mehr als drei Leitkegel je Fahrstreifen

erforderlich. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Längsabsperrung

Längsabsperrung

Mit den RSA 21 haben sich einige

Änderungen für die Ausführung von Längsabsperrungen ergeben. Die

maximalen Abstände zwischen den Leitkegeln orientieren sich jetzt

am typischen Strich-Lücke-Verhältnis der Leitlinien (abhängig

von der jeweiligen Straße), wodurch sowohl eine vereinfachte

Aufstellung, als auch eine bessere Überprüfbarkeit gegeben ist.

An jedem Strich einer Leitlinie muss ein Leitkegel stehen. Ob am

Beginn, in der Mitte, oder am Ende des Striches (ggf. auch

einer Lücke) ist egal - wichtig ist, dass die Längsabsperrung

diesbezüglich einheitlich ausgeführt wird. |

|

|

| |

|

|

| |

| |

|

Strich |

Lücke |

max. Abstand

der Leitkegel |

|

| |

Innerorts |

3m |

6m |

9m |

|

| |

Landstraße |

4m |

8m |

12m |

|

| |

Autobahn |

6m |

12m |

18m |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Genau wie bei Leitbaken erfordern besondere

Situationen eine Reduzierung der maximal zulässigen Längsabstände. Das

gilt insbesondere für Kreuzungs- und Einmündungsbereiche gegenüber dem

einfahrenden Querverkehr und im Bereich von Abbiegespuren. Die

entsprechenden Werte ergeben sich auch aus dem Seitentext der jeweiligen

Regelpläne. So ist z.B. im Falle des Regelplanes C II/5 ein Längsabstand

von max. 6m vorgesehen. Ob das in diesem Fall wirklich notwendig ist,

steht auf einem anderen Blatt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für eine Verkehrsführung gemäß

Regelplan C II/5 bzw. C II/7, wobei hier die Leitkegel an jedem

Markierungsstrich aufgestellt wurden, was eigentlich korrekt ist

(Abstand Strich-Lücke auf Landstraßen = 12m). Im Seitentext der

Regelpläne ist allerdings ein maximaler Abstand von nur 6m vorgesehen, so

dass hier tatsächlich die doppelte Anzahl an Leitkegeln notwendig ist.

Das kann wie beschrieben bei einmündendem Querverkehr, oder im Bereich

der Fahrstreifensubtraktion (Zeichen 297.1) zur Klarstellung sinnvoll

sein, ist aber im "normalen" Verlauf einer solchen Strecke überzogen: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ein Längsabstand von max. 12m (an jedem

Markierungsstrich) ist auch bei solchen Verkehrsführungen auf

Landstraßen in der Regel ausreichend. Tatsächlich wäre hier gemäß

Regelplan C II/5 bzw. C II/7 die doppelte Menge an Leitkegeln

erforderlich (Längsabstand max. 6m). Die finale Entscheidung hierzu trifft

wie üblich die

anordnende Behörde - daher zeigt auch dieses Beispiel, dass Regelpläne

stets an die konkrete Örtlichkeit angepasst werden müssen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Blitzleuchten auf Leitkegeln

Blitzleuchten auf Leitkegeln

Leitkegel mit einer

Blitzleuchte vom Typ WL4 (neuerdings: "Blinklicht in

blitzender Ausführung"), bieten eine sehr gute Warnwirkung -

vor allem bei Tageshelligkeit. Die Anordnung einer solchen

Kombination ist gemäß RSA 21 auf Landstraßen und geschlossene

Ortschaften beschränkt. Auf Autobahnen kommen sie daher

allenfalls an Unfall- oder Einsatzstellen zur Anwendung.

Allerdings kann die Anordnung auf autobahnähnlichen Landstraßen

durchaus sinnvoll sein - diese Entscheidung obliegt wie üblich

der anordnenden Behörde.

Leitkegel mit Blitzleuchte können

z.B. zur Vorwarnung vor Absperrtafeln bei eingeschränkten

Sichtbedingungen und zur Erhöhung der Sichtbarkeit von

Warnposten angeordnet werden. Auch sind sie zur Querabsperrung

im Bereich von Schienenbahnen vorgesehen - wobei es bislang

keine (TL-geprüften) Produkte gibt, mit denen die geforderte

Synchronschaltung (alle Leuchten der Querabsperrung blitzen

gleichzeitig) realisiert werden kann. Abgesehen davon sollen die

Leitkegel-Leuchten gemäß Regelplan B IV/3 blinken und nicht

blitzen, aber das ist wieder ein anderes Thema, das hier nicht

weiter vertieft wird.

In allen anderen Fällen sind

Leitkegel mit Blitzleuchte vornehmlich bei Dunkelheit sowie

schlechter Sicht einzusetzen. Allerdings fehlt den marktüblichen

Produkten bislang ein hinterlegtes Dauerlicht, denn Blitzlicht

ist vom Verkehrsteilnehmer bei Dunkelheit nur schwer zu orten.

Zu dem kann Blitzlicht bei fehlender Nachtabsenkung auch blenden

und bewirkt damit das Gegenteil des angestrebten

Sicherheitsgewinns.

Die Industrie bietet eine Vielzahl

von Leitkegel-Blitzleuchten an, jedoch stehen diese nicht alle

im Einklang mit den jeweiligen Vorgaben. Abgesehen von der oft

fehlenden lichttechnischen Zulassung (gemäß TL-Warnleuchten),

existiert für einige Ausführungen gar kein Anwendungsgebiet im

Sinne der RSA 21. So ist blitzendes Licht nur auf den 75cm und

100cm Leitkegeln vorgesehen, auf 50cm Leitkegeln hingegen nicht.

Dabei ist die 50cm Variante auf Grund der kompakten Abmessungen

insbesondere in Servicefahrzeugen sehr beliebt - zulässig ist

diese Kombination aber genau genommen nicht. |

Blitzleuchten sind gemäß RSA 21 nur

auf

75cm und 100cm hohen Leitkegeln vorgesehen |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für den Einsatz eines 75cm

Leitkegels mit Blitzleuchte zur Warnung vor Markierungsarbeiten auf

einer autobahnähnlichen Landstraße. Offensichtlich dient der Kegel aber

gleichzeitig der Absicherung des zu dicht an der Fahrbahn aufgestellten

Zeichen 123. Dieses gehört eigentlich hinter die Schutzplanke. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel mit Blitzleuchte setzen die

Arbeitsschutzvorschriften (ASR A5.2) natürlich nicht außer Kraft und

sind daher keine Grundlage für "lebende Wanderbaustellen" wie im

gezeigten Beispiel. Eine derartige Arbeitsweise ist in der

Markierungsbranche üblich, aber unzulässig. Das gilt natürlich auch für

alle ähnlichen Arbeitsstellen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

passive Sicherheit

passive Sicherheit

Im Sinne der passiven

Sicherheit ist es erforderlich, dass die Leuchten möglichst fest mit dem

Leitkegel verbunden sind. Daher ist von Schnellhalterungen generell

abzuraten, da die Leuchten in diesem Fall lediglich an die Kegel

angehangen oder aufgesteckt werden. Insbesondere lose angebrachte

Leuchten mit integrierten Batterien sind bei einer Kollision mit einem

Fahrzeug problematisch, da sie davon geschleudert werden, oder die

Frontscheibe des Unfallfahrzeuges durchschlagen können. Entsprechend ist

es ratsam nur solche Produkte zu verwenden, bei denen sich die Batterien

möglichst bodennah und vor allem fest im Kegelinneren befinden. Das

verleiht dem Kegel gleichzeitig eine verbesserte Standsicherheit. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Angehangene oder lose aufgesteckte

Leuchten sollten im Sinne der passiven Sicherheit nicht

verwendet werden |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Faltleitkegel sind weiterhin

unzulässig

Faltleitkegel sind weiterhin

unzulässig

Zu Faltleitkegeln existieren

verschiedene, mithin fehlerhafte Auffassungen zur Zulässigkeit

im Sinne von StVO und RSA. Es wurde bisweilen sogar behauptet,

dass die DIN EN 13422 die bisher gültigen Technischen

Lieferbedingungen für Leitkegel ersetzt hätte. Diese Aussagen

sorgen weiterhin für einige Verunsicherung bei Verantwortlichen

im Anwendungsbereich der RSA 21. Aus diesem Grund wurde eine

gesonderte Seite zum Thema Faltleitkegel erstellt, welche eine

umfassende Erläuterung unter Berücksichtigung der Normen- und

Rechtslage enthält. Zusammenfassend gilt mit Stand März 2023

weiterhin, dass dem Autor bisher keine Faltleitkegel bekannt

sind, die sowohl die Anforderungen der DIN EN 13422, als auch

die der StVO vollumfänglich erfüllen. An Unfall- und

Einsatzstellen sind sie inzwischen etabliert, für die Sicherung

von Arbeitsstellen an Straßen gemäß RSA 21 kommen sie aber

weiterhin nicht in Frage.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Da sie nicht den gültigen

Vorschriften entsprechen, sind Faltleitkegel (linker Kegel) im

Anwendungsbereich der RSA 21 unzulässig.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Leitkegel sind keine

Aufstellvorrichtungen

Leitkegel sind keine

Aufstellvorrichtungen

Die Kegelform bietet im Vergleich zu einer ebenen Fläche gewisse

Vorteile, doch eine Windangriffsfläche ist dennoch gegeben, was

in Kombination mit einem vergleichsweise geringem Gewicht zu

einer lediglich ausreichenden Standsicherheit führt (je nach

Produkt). Der Einsatz unmittelbar neben dem fließenden Verkehr

ist besonders problematisch, da hier auch der Sog

vorbeifahrender Fahrzeuge (insbesondere LKW) die Standsicherheit

negativ beeinflusst. Folglich ist ein Leitkegel gewissermaßen

schon genug damit beschäftigt, sich selbst "auf den Beinen" zu

halten.

Vor allem aus diesem Grund ist das

Anbringen von Verkehrszeichen und ähnlichen Einrichtungen (auch

Warnfahnen) an Leitkegeln unzulässig - daher weder mit

speziellen Haltern zum Aufstecken (auch wegen der passiven

Sicherheit) noch mit angeschraubten Verkehrszeichen: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Derartige "Lösungen" sind

unzulässig, da einerseits der Leitkegel als solches verdeckt

ist, die Standsicherheit reduziert wird, die Kriterien zur

Aufstellung von Verkehrszeichen überhaupt nicht eingehalten sind

und es letztendlich auch mit Sicherheit an einer

verkehrsrechtlichen Anordnung zur Aufstellung von Zeichen 222

fehlt. Letztere kann seit der Änderung der VwV-StVO zu Zeichen

222 im Jahr 2009 sowieso nicht ohne Weiteres erteilt werden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hier erübrigt sich jeder Kommentar.

|

|

|

| |

|

|