| |

3D Fußgängerüberweg

- Kunst im Sinne der Verkehrssicherheit? |

|

| |

|

|

| |

|

Ab und zu bietet sich diese Website

dazu an, auch Themen des Straßenverkehrs abseits der Sicherung

von Arbeitsstellen zu besprechen. Aktuell (Mai 2018) macht der

vermeintlich erste - dauerhafte - 3D-Fußgängerüberweg Deutschlands

bundesweit Schlagzeilen. Die Medien sind dabei fast durchweg

voll des Lobes, so dass zu befürchten ist, dass auch andere

Städte diese Idee aufgreifen, um vermeintlich etwas für die

Verkehrssicherheit zu tun. Das Wort "befürchten" ist hierbei

bewusst gewählt, denn wie der nachfolgende Artikel zeigt, ist

diese "innovative Lösung" mit Vorsicht zu genießen und verfehlt

ggf. die beabsichtigte Wirkung ganz. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

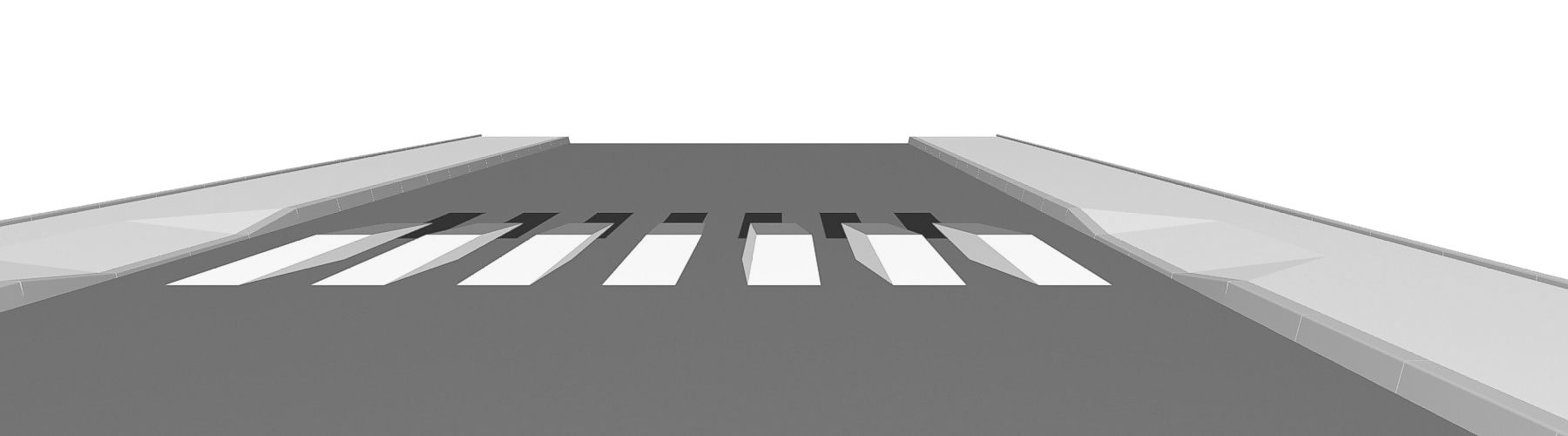

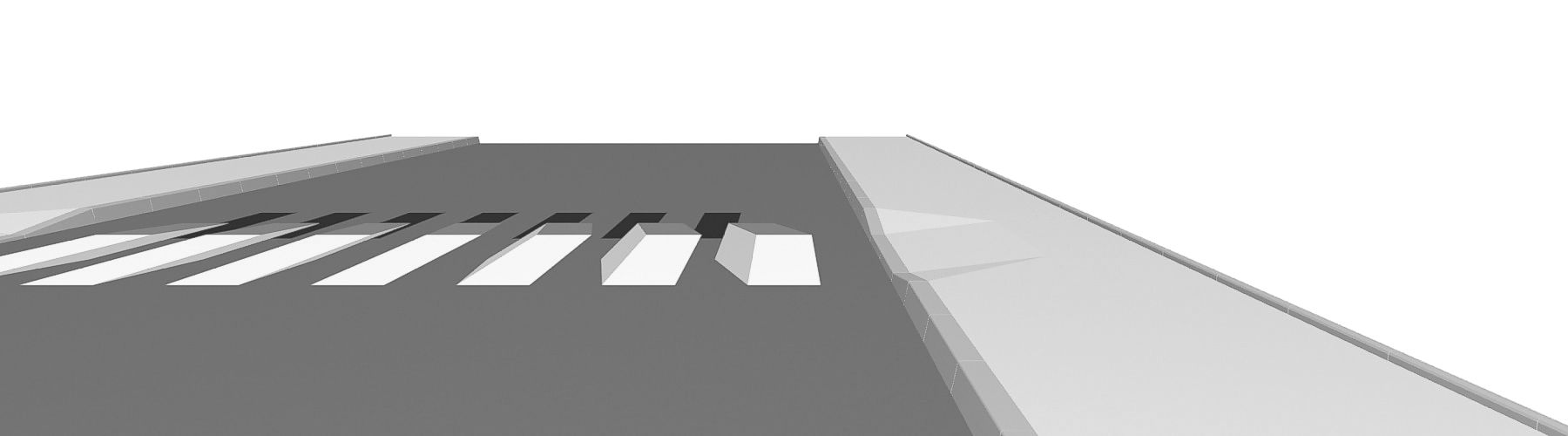

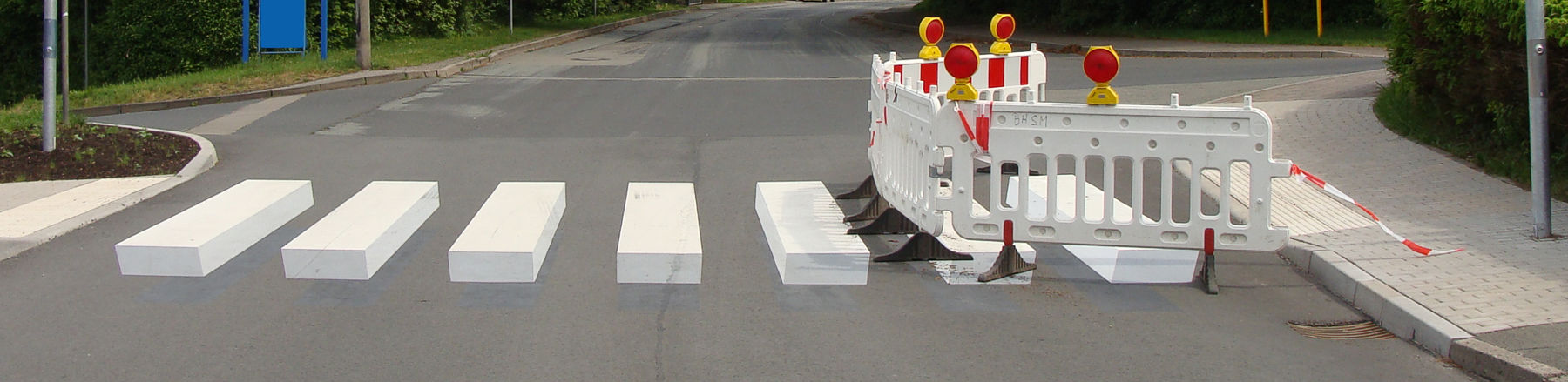

Das ist er, der vermeintlich erste

dauerhafte 3D-Fußgängerüberweg Deutschlands (Aufnahme von

03.05.2018) in Schmalkalden. Das

Foto verdeutlicht sehr gut die beabsichtige Wirkung: Es scheint,

als würden Betonquader über der Fahrbahn schweben. Daher wird

dem Fahrzeugführer ein virtuelles Hindernis suggeriert, was ihn

zum Bremsen animieren soll. Bereits diese Eigenschaft brachte in

der Vergangenheit viele Kritiker auf den Plan, die eine Gefahr

von Auffahrunfällen auf Grund abrupter Bremsmanöver sahen -

durchaus zu Recht. Entsprechend wurden derartige Versuche in

anderen Städten bereits abgelehnt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Nun soll diese Idee aber nicht

allein deshalb kritisch betrachtet werden, weil unachtsame

Autofahrer plötzlich auf die Bremse treten könnten - zumal

diesbezüglich auch schnell der Vorwurf der "Paragraphenreiterei"

oder "Innovationsverweigerung" im Raum steht. Es sind vielmehr

vor allem visuelle Aspekte, die gegen eine solche Lösung

sprechen, bzw. den Einsatzbereich dieser, an sich genialen Idee,

stark einschränken. Vorab jedoch ein paar Worte zur aktuellen

Rechtsauffassung

des Bundesverkehrsministeriums, sowie zu allgemeinen

Sicherheitsbedenken: |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bundesverkehrsministerium lehnt 3D-Effekt grundsätzlich ab

Bundesverkehrsministerium lehnt 3D-Effekt grundsätzlich ab

Da die Thematik der 3D-Fußgängerüberwege auch in Deutschland nicht ganz neu

ist und es entsprechende Anfragen inzwischen in vielen Städten gibt, hat

sich der BLFA-StVO (Bund-Länder-Fachausschuss) Ende Februar 2018 mit der

Zulässigkeit solcher Lösungen befasst. Im Ergebnis hat das BMVI

(Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) der Anwendung

von 3D-Zebrastreifen eine klare Absage erteilt. Sie sind nach geltendem

Recht nicht zulässig und es ist auch nicht geplant, sie in die StVO bzw.

den Verkehrszeichenkatalog (VzKat) aufzunehmen. Zukünftige Bemühungen zur

Durchführung ähnlicher Versuche, die dem Vernehmen nach insbesondere auf

lokalpolitischem Wege durchgesetzt werden sollen, haben daher keine Aussicht

auf Erfolg. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Thüringer

Landesverwaltungsamt verlangt Entfernung des "Kunstwerkes"

Thüringer

Landesverwaltungsamt verlangt Entfernung des "Kunstwerkes"

Entsprechend ist es

juristisch gesehen nachvollziehbar, dass das Thüringer

Landesverwaltungsamt die Entfernung des gerade erst fertiggestellten

3D-Zebrastreifens fordert. Einerseits gebietet dies bereits die

Rechtslage nach StVO, andererseits existiert eine bundesweit gültige

Aussage des BMVI bzw. des BLFA-StVO zum Umgang mit derartigen Vorhaben. Das Landesverwaltungsamt hat in

diesem Sachverhalt also gar keinen Ermessensspielraum. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hindernisbereitung nach §32 Abs. 1

StVO

Die Ablehnung von

Fußgängerüberwegen mit 3D-Effekt stützt sich

maßgeblich auf die unzulässige Hindernisbereitung nach §32 Abs.1 StVO.

Vermeintlich schwebende Zebrastreifen werden daher als Hindernis im Sinne der

Vorschrift angesehen, auch wenn es sich lediglich um "projizierte

Gegenstände" handelt. Die mit dem Kunstwerk beabsichtigte Reaktion, in

Form des - ggf. auch abrupten - Bremsens, erhöhe lt. Medienberichten und

vergleichbaren Auskünften anderer Fachbehörden, die Gefahr von

Auffahrunfällen grundlos.

So ist es nicht allein der querende

Fußgänger, welchem man wie üblich am Fußgängerüberweg Vorrang gewährt und den man

hierzu idealerweise rechtzeitig sieht und die Geschwindigkeit

entsprechend reduziert, sondern es sind die vergleichsweise plötzlich

auftauchenden "Hindernisse" auf der Fahrbahn, die möglicherweise einen

spontanen Bremsvorgang hervorrufen der - ohne anwesende und

querungswillige Fußgänger - überhaupt nicht nötig ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

In diesem Fall greift auch nicht automatisch

die allseits bekannte Aussage "wer auffährt hat Schuld", denn es kommt

im Einzelfall schon darauf an, warum der Vordermann gebremst hat und ob

diese Bremsung geboten war. Der klassische Fahrschul-Fall, eines auf die

Fahrbahn rollenden Balls, dem ganz sicher ein unachtsames Kind folgt, wäre

natürlich ein möglicher Grund für ein solches Bremsmanöver. Ein über die

Straße rennendes Eichhörnchen fällt aber im Sinne der

Verhältnismäßigkeit nicht darunter und ähnlich

liegt der Sachverhalt auch bei Hindernissen, die bei genauer

Betrachtung gar keine sind. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die "schwebenden Blöcke" werden von den

Behörden u.a. als eine unzulässige Hindernisbereitung im Sinne der StVO angesehen

(§32 Absatz 1). |

|

|

| |

|

|

| |

|

Haftung der Behörde - amtliches

Verkehrszeichen?

Wenn "virtuelle Gegenstände"

im Auftrag einer Behörde auf die Straße aufgebracht wurden, so haftet

diese auch für die Folgen. Dabei geht es aber nicht allein um die

Problematik der möglichen Auffahrunfälle, sondern auch um die Frage, ob

ein 3D-Zebrastreifen überhaupt ein amtliches Verkehrszeichen nach StVO

darstellt. Verneint man dies, so hat der Fußgänger ggf. keinen Vorrang,

insbesondere weil die Gesamtsituation womöglich nicht den Eindruck einer

amtlichen Maßnahme vermittelt. Das klingt jetzt weit hergeholt, spielt

aber einem Verkehrsrechtsanwalt durchaus in die Hände, wenn sein Mandant

einen Fußgänger den Vorrang nicht gewährt, ihn dabei gefährdet oder gar

angefahren hat. Hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen und es geht

nicht mehr um medienwirksame Kunstprojekte, sondern maßgeblich um die

geltende Rechtslage, die diesbezüglich wenig kreativ ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Konzentration auf das Wesentliche

Hinsichtlich der

beabsichtigten Wirkung von 3D-Zebrastreifen muss man sich letztendlich

auch die Frage stellen, ob sich die Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers

allein auf die besondere Fahrbahnmarkierung beschränken sollte, oder ob

der Blick auf die

querungswilligen Fußgänger am Fahrbahnrand wichtiger ist. Es

besteht durchaus die Gefahr, dass der verwunderte Blick des Fahrers an den

vermeintlichen "Hindernissen" haftet, während die eigentlich wichtige

Information "querende Fußgänger" nicht, oder nur unzureichend wahrgenommen wird.

So konnte vor Ort u.a. eine Autofahrerin beobachtet werden, die fast

gegen den Bordstein gefahren wäre, als sie aus ihrem Auto heraus das Kunstwerk bestaunte. |

|

|

| |

|

|

| |

|

wichtige und unwichtige Fußgängerüberwege?

Würde man im

Verkehrsministerium dem Konzept

des 3D-Zebrastreifens etwas positiver gegenüberstehen und das Projekt in

einem offiziellen - wissenschaftlich begleiteten - Verkehrsversuch

bewerten, so würde sich u.a. die Frage nach den Anwendungskriterien

stellen. Daher: Wo sind solche speziellen Überwege sinnvoll bzw. wo

besteht die Notwendigkeit, bestehende Fußgängerüberwege via 3D-Effekt zu

"optimieren". Falls es diesbezüglich überhaupt eine Antwort gäbe, so

entsteht zwangsläufig eine Art "Zwei-Klassen-System" - einmal in Form

konventioneller Fußgängerüberwege und einmal als Ausführung mit den

"besonderen" 3D-Zebrastreifen.

Diese Einteilung führt aber unweigerlich

dazu, dass der Verkehrsteilnehmer den bisherigen Fußgängerüberwegen

weniger Beachtung schenkt, denn wirklich wichtig sind ja offenkundig nur

Fußgängerüberwege, die mit einem 3D-Effekt versehen sind. Eine

Differenzierung nach vermeintlichen Prioritäten (z.B. Schulen,

Kindergärten usw.) ist daher verkehrspraktisch

kontraproduktiv, da das Verhalten der Verkehrsteilnehmer an allen

Fußgängerüberwegen gleich sein sollte. |

|

|

| |

|

|

| |

|

konventionelle Fußgängerüberwege sind vergleichsweise sicher

Abgesehen von den bis hier vorgebrachten

Gegenargumenten, wäre eine Ausnahme zu Gunsten der dreidimensionalen

Zebrastreifen selbst bei

wohlwollender Bewertung nicht möglich. Konventionelle

Fußgängerüberwege, die nach den einschlägigen Vorgaben (R-FGÜ, RMS usw.)

gestaltet bzw. angelegt wurden und auch danach sachgerecht unterhalten

werden, sind vergleichsweise sichere Einrichtungen. Eine Änderung der

vorgeschriebenen Gestaltung muss daher notwendig und vor allem geeignet

sein, um im Zuge eines offiziellen Verkehrsversuches erprobt zu werden. Wie die nachfolgenden

Erläuterungen zeigen ist beides ist nicht gegeben, so dass selbst diese

Option ausscheidet. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Visuelle Aspekte und verkehrspraktische Kriterien

Visuelle Aspekte und verkehrspraktische Kriterien

Die ablehnende Argumentation stößt bei den Befürwortern natürlich auf

Unverständnis und entsprechend fällt auch die Berichterstattung

der Medien aus. Wie könne man nur ein so kreatives Projekt, dass

doch offenkundig der Verkehrssicherheit diene und "Leben

schütze", in typisch deutscher Bürokratenart verbieten? Da

wiehert er wieder, der Amtsschimmel - nur weil nicht sein kann, was

nicht sein darf! In anderen Ländern sei man da deutlich weiter, aber in Deutschland

ginge so

etwas natürlich nicht.

Leider verkennt die Mehrheit der

Befürworter, fehlgeleitet von spektakulären Videoaufnahmen oder

Fotos, dass das Konzept des 3D-Zebrastreifens vor allem

hinsichtlich der visuellen Aspekte gewissermaßen eine

Fehlkonstruktion ist - zumindest für die Anwendung im

Straßenverkehr. Wenn nicht gerade

unbedarfte Fotografen am Werk waren, zeigen nahezu alle Fotos

und Videos eine idealisierte Darstellung, aufgenommen in der

Fahrbahnmitte und in der Regel bei schönem Wetter.

Wie ein solcher 3D-Zebrastreifen aus

der tatsächlichen Fahrerperspektive und insbesondere aus der

Gegenrichtung wirkt, wird hingegen nicht thematisiert. Ebenso

wenig wird auf die Wirkung von 3D-Fußgängerüberwegen bei Nacht

bzw. bei nasser Fahrbahn eingegangen. Gerade in diesen

Situationen wäre eine Verbesserung der Sichtbarkeit

wünschenswert, doch hier verpufft der 3D-Effekt vollkommen.

Zudem hat das Konzept noch viele weitere Schwächen, die in der

Gesamtbetrachtung zu einem ernüchterndem Ergebnis führen: |

|

|

| |

|

|

| |

|

Nachteile von 3D-Zebrastreifen: |

|

-

Der 3D-Effekt funktioniert nur in einer Fahrtrichtung, in der

Gegenrichtung wirkt er hingegen nicht. |

|

-

Das ideale 3D-Bild ergibt sich nur auf einer Sichtlinie exakt in

der Fahrbahnmitte, obwohl dort normalerweise niemand fährt. |

|

- Die

Abbildung hat einen Bezugspunkt, der je nach Grafik

etwa 5-10m vor der Markierung liegt, so dass die vermeintliche

Wirkung zu spät eintritt. |

|

-

Der 3D-Effekt ist nur bei vergleichsweise langsamer

Geschwindigkeit wahrnehmbar. |

|

-

Bei Dunkelheit und bei nasser Fahrbahn verpufft der 3D-Effekt

völlig. |

|

-

Je nach Lichtsituation und Beschaffenheit der Fahrbahn sind die

virtuellen schwarzen Schatten nahezu unsichtbar. |

|

-

Abhängig vom eingesetzten Markierungssystem verschleißen die

3D-Elemente schnell und müssen ständig erneuert werden. |

|

-

Beim Verkehrsteilnehmer tritt nach kurzer Zeit Gewöhnung ein,

langfristig verbessert der 3D-Effekt die Verkehrssicherheit

nicht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

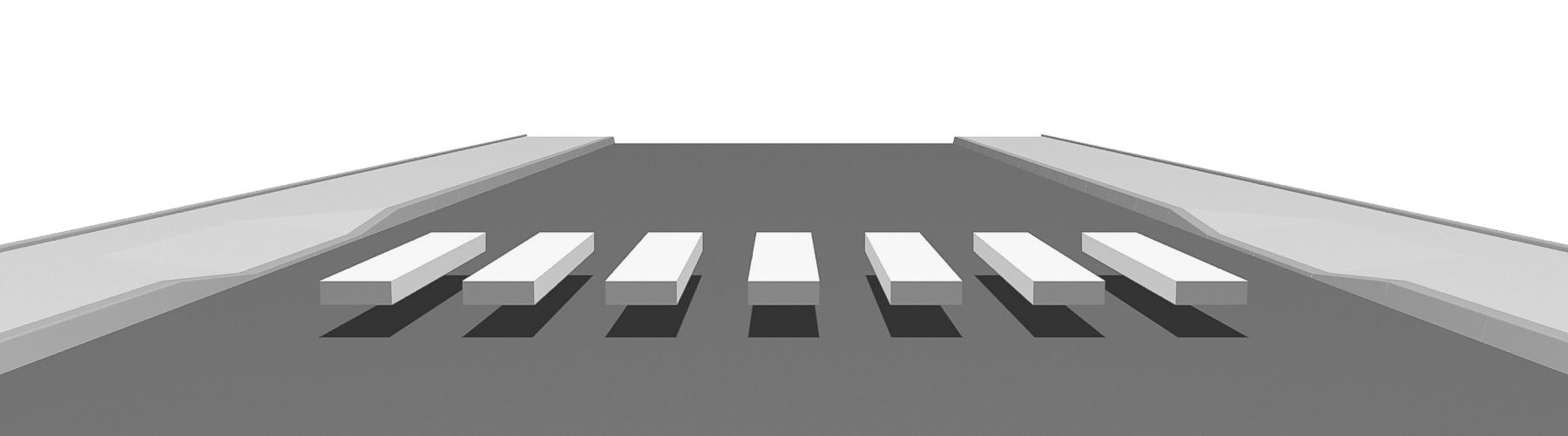

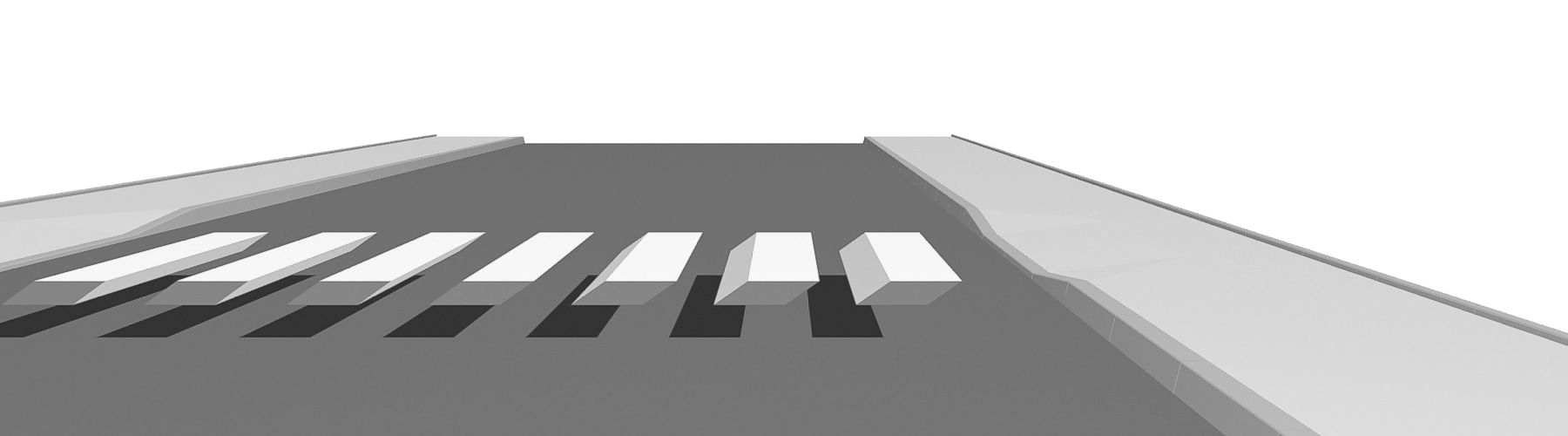

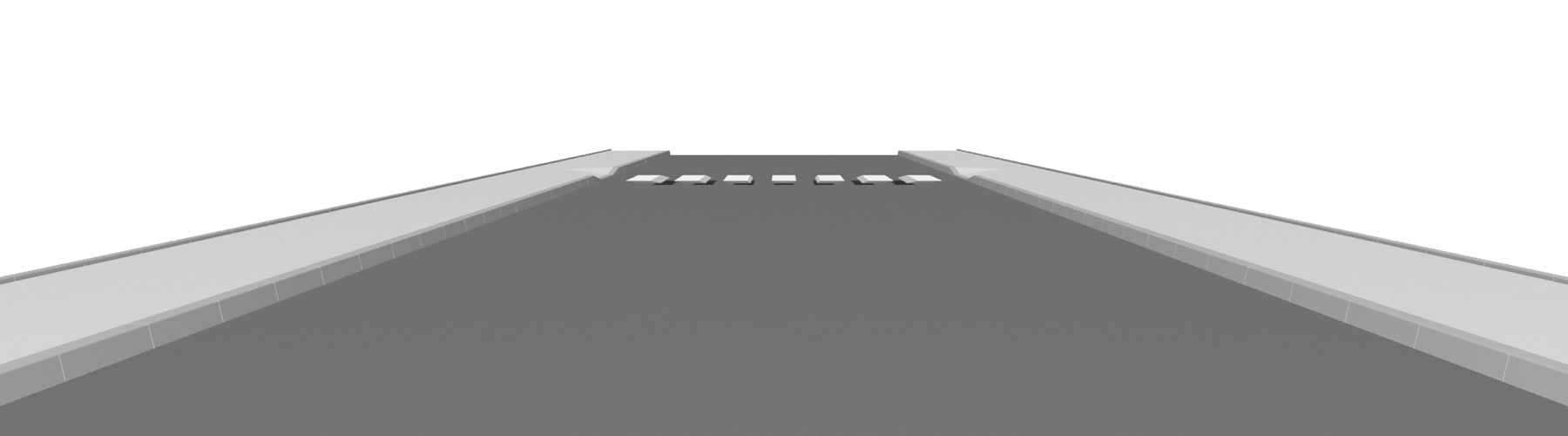

Perspektiven und Sichtachsen Perspektiven und Sichtachsen

Ein wesentliches Grundproblem von

3D-Fußgängerüberwegen ist, dass sie in der Regel nur in einer

Fahrtrichtung wirksam sind. Für den Gegenverkehr hingegen

entsteht kein 3D-Effekt, bzw. es ergibt sich ein anderes

Erscheinungsbild, als es für Zeichen 293 StVO (Fußgängerüberweg)

vorgesehen ist. Nun gut, damit sind wir gewissermaßen doch schon

wieder bei der Paragraphenreiterei, darum ein Foto zur eigenen

Meinungsbildung: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

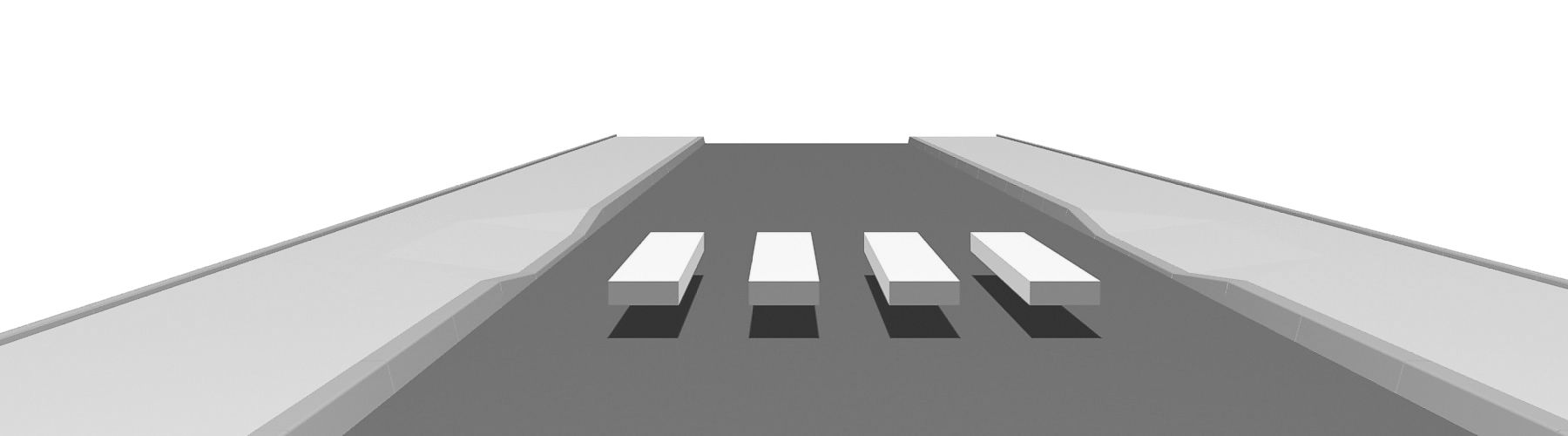

Aus dieser Fahrtrichtung ist die

3D-Wirkung nicht gegeben - zumindest nicht so, wie es in der

anderen Richtung der Fall ist. Dabei wäre der vermeintlich

einbremsende Effekt gerade für die bergab fahrenden Fahrzeuge

sinnvoll. Wenn man sich also überhaupt für

eine solche Lösung entscheidet, dann z.B. in Einbahnstraßen

(ohne Freigabe für Radfahrer in der Gegenrichtung),

auf einstreifigen Richtungsfahrbahnen, oder bei vorhandener Teilung der Fahrbahn durch eine

Mittelinsel. Für gewöhnliche Straßen mit Gegenverkehr ist das

Konzept hingegen nicht geeignet. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

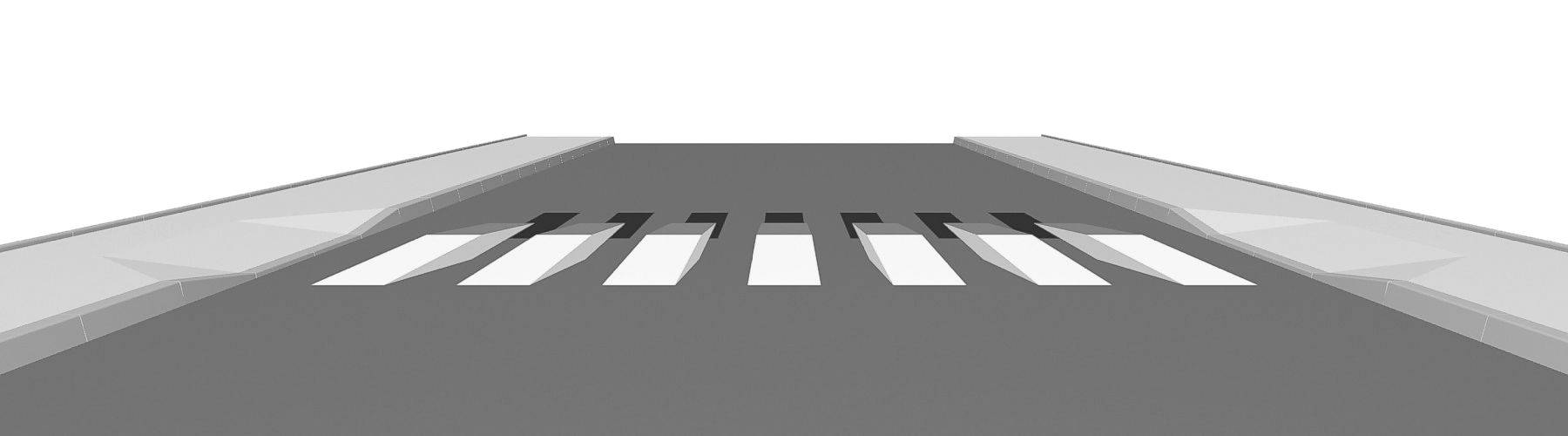

Je nach Lichtsituation

"verschwimmen" die hellgrauen und die weißen Flächen zu einem

Gebilde. Das erforderliche Verhältnis von Strich und Lücke ist

dann nicht mehr gegeben, wodurch das amtliche Verkehrszeichenbild

(Z 293) verfälscht wird, ohne das es in dieser Fahrtrichtung zum -vermeintlich

positiven- 3D-Effekt kommt. Insofern ist in diesem Fall

lediglich eine visuelle Verschlechterung der sonst üblichen

Situation (konventionelle Fahrbahnmarkierung) zu verzeichnen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Aus Fußgängerperspektive sieht das

Gebilde so aus. Ein paar Worte zur "Absicherung" folgen am Ende

der Seite. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

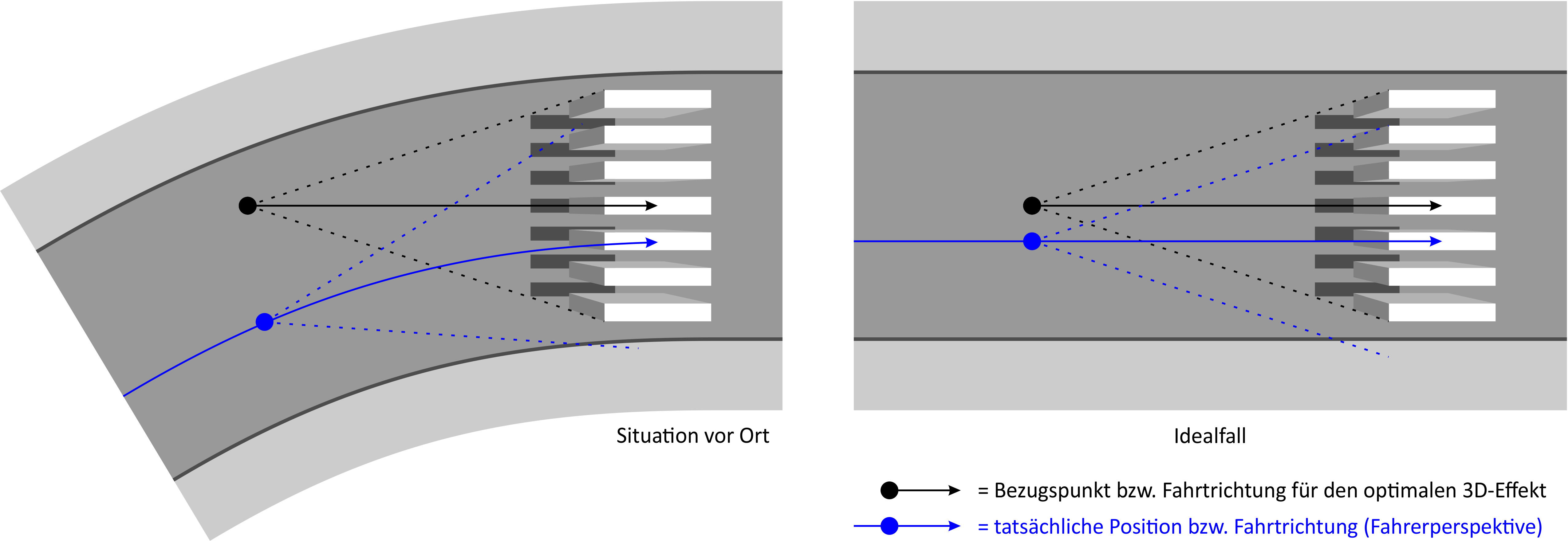

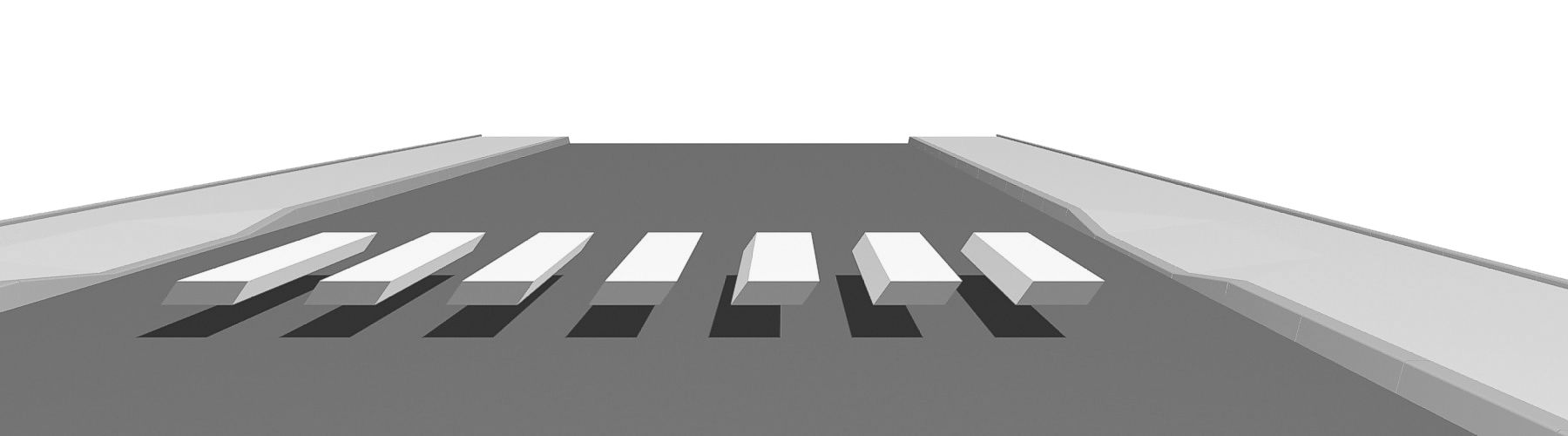

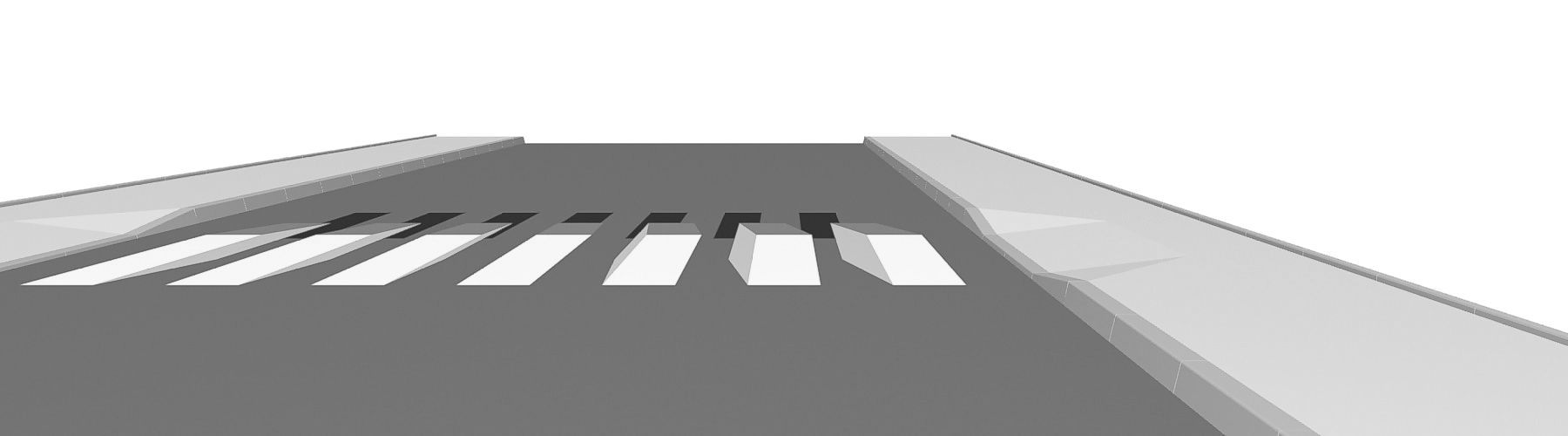

Das größte Problem des vermeintlich

ersten 3D-Fußgängerüberweges ist aber seine geometrische

Ausrichtung. Der neue Fußgängerüberweg befindet sich nämlich am Ende

einer Rechtskurve. Das aus Island übernommene 3D-Abbild ist hingegen nur für gerade

Strecken und einen Fixpunkt in der Fahrbahnmitte konzipiert.

Entsprechend zeigt sich bei der Anfahrt, dass sich der 3D-Effekt

ab der Fahrbahnmitte, vor allem aber auf dem rechten

Fahrstreifen gewissermaßen auflöst. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gleicher Standort des Fotografen wie

im vorherigen Bild, nur gezoomt. Bei den drei linken Streifen

lässt sich der 3D-Effekt noch erahnen, obgleich die Darstellung

verzerrt ist. Ab der Fahrbahnmitte geht

er jedoch verloren und das 3D-Gebilde zerfällt in seine Bestandteile. Bezüglich der gewünschten

"Bremsbereitschaft" wäre es aber sinnvoll, wenn der 3D-Effekt

nicht nur vollständig, sondern vor allem

rechtzeitig wahrgenommen wird und nicht erst unmittelbar vor dem

Überweg. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Aus der Gegenrichtung wird die

Problematik deutlich: Der 3D-Fußgängerüberweg ist so konzipiert,

dass die relevante Sichtachse parallel zum mittleren

Markierungsstrich verläuft, denn die grafische Darstellung ist

symmetrisch aufgebaut. Entsprechend müsste sich der

Fahrzeugführer entlang der schwarzen Linie bewegen, um den

3D-Effekt so wahrzunehmen, wie er eigentlich beabsichtigt ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

In den relevanten Bereich gelangt

man jedoch im Falle der Kurve bei normaler Fahrweise

(rechte Fahrbahnseite) nie - und wenn überhaupt, dann erst unmittelbar vor

dem Überweg. Man müsste folglich auf der linken Fahrbahnseite

fahren, um sich rechtzeitig im visuellen Wirkungsbereich des

3D-Zebrastreifens zu befinden. Entsprechend lässt sich zunächst

festhalten, dass die gewählte Stelle für das Projekt letztendlich

ungeeignet ist. In der Gegenrichtung entfaltet das Kunstwerk gar

keine 3D-Wirkung und in der relevanten Fahrtrichtung reduziert

der Straßenverlauf das eigentlich angestrebte Erscheinungsbild der

"schwebenden Betonblöcke" |

|

|

| |

|

|

| |

|

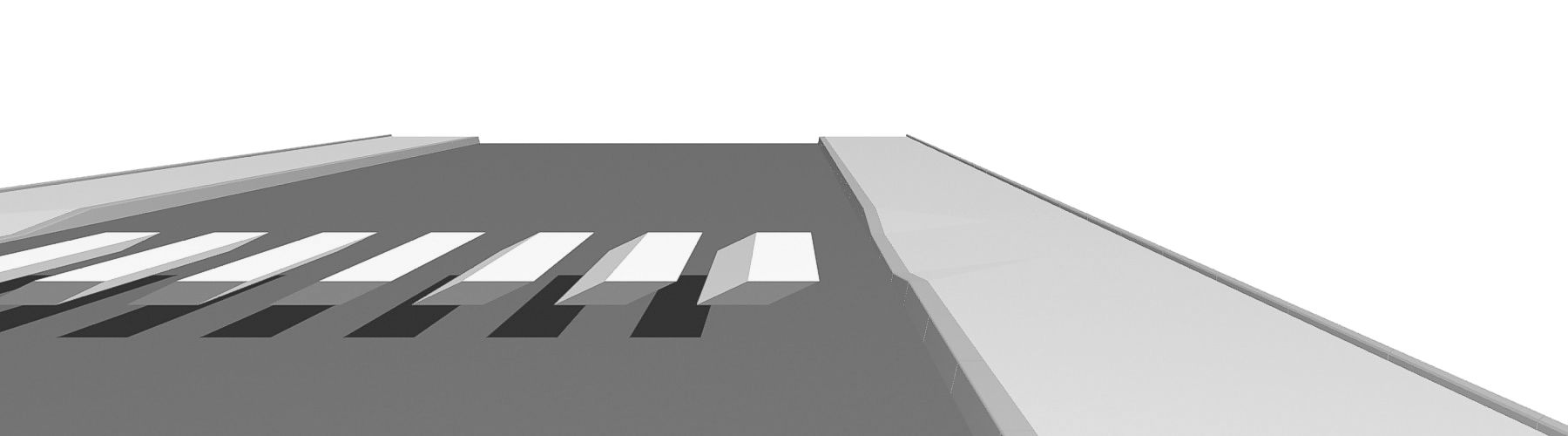

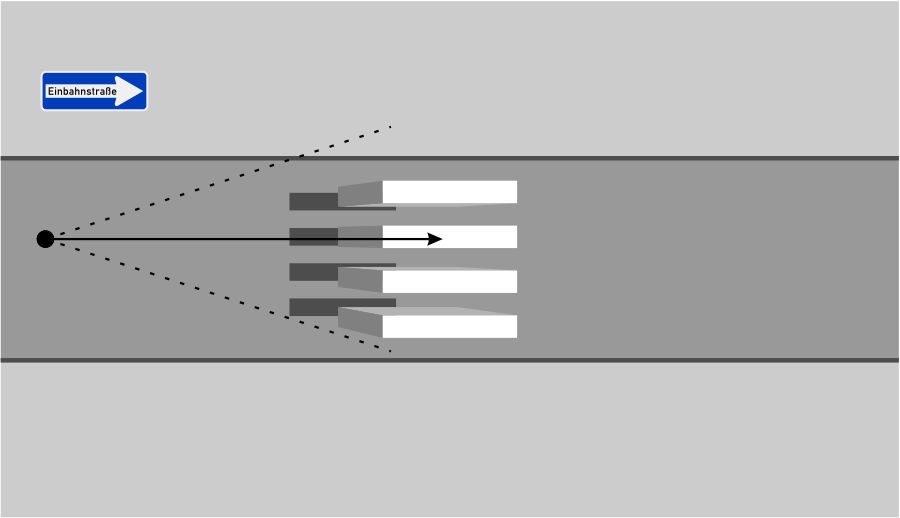

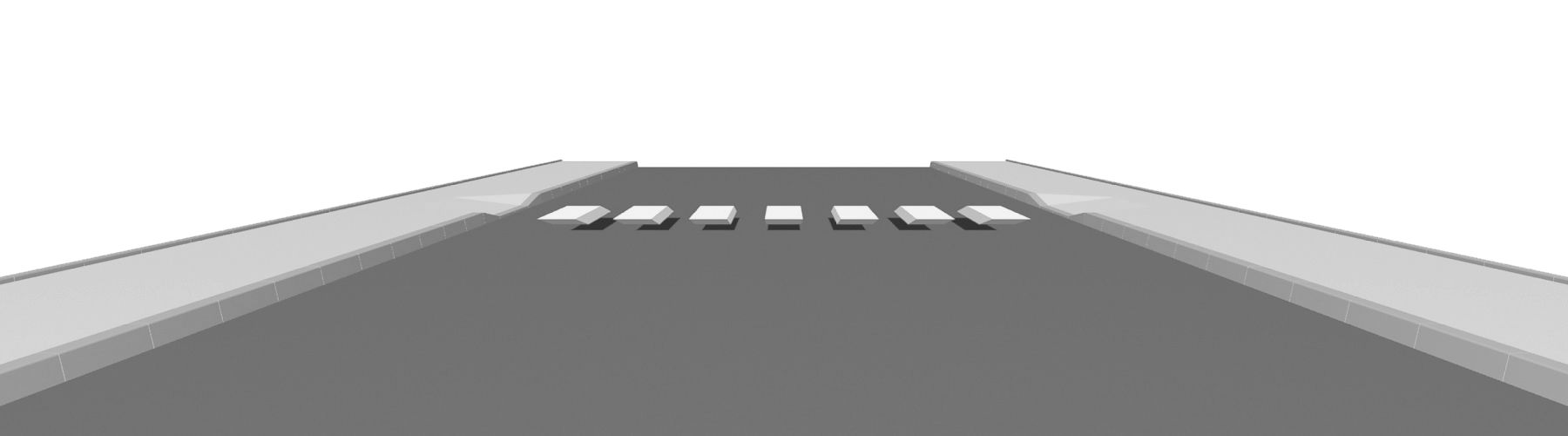

verschiedene Sichtachsen

verschiedene Sichtachsen

Doch auch im Falle einer gerade verlaufenden

Fahrbahn, ist der 3D-Effekt beim relevanten Beispiel (ca. 7,50m

Fahrbahnbreite) nur dann deutlich sichtbar, wenn sich der Fahrer exakt

in der Mitte der Fahrbahn befindet. Sobald man (verkehrstypisch) eher am

rechten Fahrbahnrand fährt, verschwimmt der 3D-Effekt und es ergibt sich

ein ähnlich undefinierbares Gebilde, wie es in der Gegenrichtung

permanent anzutreffen ist: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Ansicht

Fahrbahnmitte (Idealfall) |

Gegenrichtung (kein 3D-Effekt) |

|

|

|

|

|

|

|

Ansicht

LKW / KOM |

Gegenrichtung |

|

|

|

|

|

|

|

Ansicht

PKW |

Gegenrichtung |

|

|

|

|

|

|

|

Ansicht

Fahrrad / Mofa |

Gegenrichtung |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ansicht aus PKW-Perspektive, ca. 20m vor

der Markierung |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ansicht aus PKW-Perspektive, ca. 10m vor

der Markierung |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ansicht aus PKW-Perspektive, ca. 5m vor

der Markierung |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die verschiedenen Ansichten machen deutlich,

dass das Standardkonzept (mit der relevanten Sichtachse in der Mitte der

Grafik), in der Praxis eigentlich nie funktioniert, weil die

Verkehrsteilnehmer - bis auf wenige Ausnahmen - nicht in der

Fahrbahnmitte fahren. Vorbehaltlich der bereits dargelegten

StVO-Problematik, wäre der Einsatz von 3D-Zebrastreifen allenfalls auf schmalen Fahrbahnen (einstreifige

Richtungsfahrbahn / Einbahnstraße), oder bei der schon erwähnten Teilung

durch eine Mittelinsel, denkbar: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

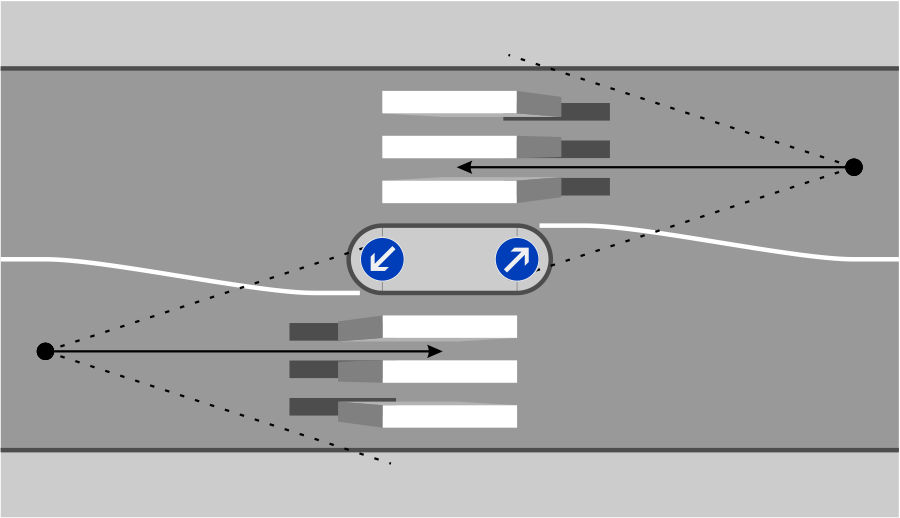

3D-Fußgängerüberweg auf einstreifiger Fahrbahn bzw.

Einbahnstraße |

Anwendung bei Mittelinsel (3D-Effekt in beide Richtungen

wirksam) |

|

|

| |

|

|

| |

|

Im Fall der Mittelinsel könnte der 3D-Effekt

dann auch für die Gegenrichtung appliziert werden. Der Einsatz in

Einbahnstraßen beschränkt sich hingegen nur auf Straßen, die nicht für

Radfahrer im Gegenverkehr freigegeben sind. Obgleich sich die 3D-Wirkung

maßgeblich an den Kraftfahrzeugverkehr wenden soll, gilt der Vorrang der

Fußgänger natürlich auch gegenüber Radfahrern im Gegenverkehr. Diesen wird jedoch

in der Gegenrichtung lediglich ein verfälschtes Zeichen 293 gezeigt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

3D-Zebrastreifen in einer

Einbahnstraße bzw. auf einer einstreifigen Richtungsfahrbahn (in

Anlehnung an die Variante aus Linz/Österreich) |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auf normalen, vergleichsweise

breiten Fahrbahnen tritt der 3D-Effekt hingegen nur

unzureichend ein, da man dort am rechten Fahrbahnrand fährt. Relevant ist

aber stets

die Perspektive des Fahrers und nicht der ideale Standort im Sinne eines

gelungenen Fotos. Wird dieser wichtige Aspekt nicht hinreichend

berücksichtigt, ergibt sich in der Praxis ein visueller "Markierungsbrei", der

letztendlich keine Verbesserung darstellt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

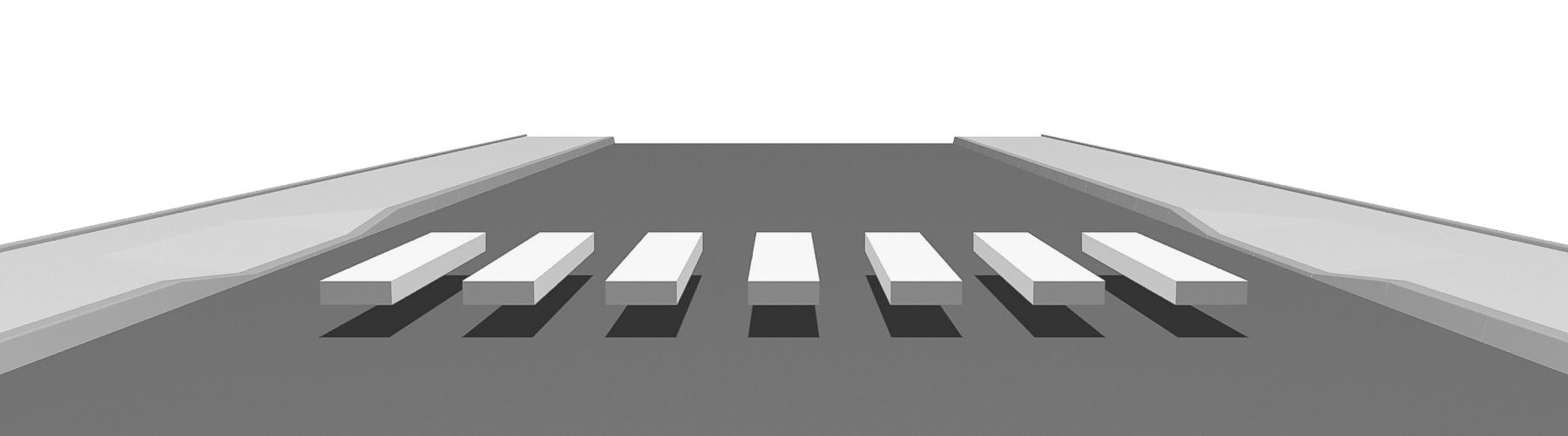

3D-Bezugspunkt und Fahrgeschwindigkeit

3D-Bezugspunkt und Fahrgeschwindigkeit

Es ist aber nicht allein die in der

Fahrbahnmitte befindliche Sichtachse, die das Kunstwerk für den

Praxiseinsatz untauglich werden lässt, sondern der ebenso festgelegte

Fixpunkt für den idealen 3D-Effekt. Das perfekte Bild der schwebenden

Blöcke entsteht nämlich nur in einem ganz bestimmten Abstand zur

Markierung - je nach Grafik etwa 5 bis 10 Meter davor. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Man muss sich exakt am schwarzen Punkt befinden, um das ideale 3D-Bild

wahrzunehmen. Im konkreten Fall steht der Fotograf nur ein paar Meter

von diesem Punkt entfernt und schon verändert sich das Erscheinungsbild

deutlich. Zwar ist auch an dieser Stelle ein 3D-Effekt gegeben, dennoch

wirkt die Grafik verzerrt. Je weiter man von diesem Punkt abrückt, umso

schwächer wird die Wirkung: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ansicht

aus 30m Entfernung |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ansicht

aus 20m Entfernung |

|

|

| |

|

|

| |

|

Idealansicht

aus 5m Entfernung |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der 3D-Bezugspunkt ist also genau genommen

nur aus kreativer Hinsicht für Fotografen bzw. Kameraleute relevant,

damit diese eine perfekte Aufnahme des Kunstwerkes erhalten. Die

Verkehrsteilnehmer hingegen fahren in Sekundenbruchteilen über diesen

Punkt hinweg und erkennen den Effekt, wenn überhaupt, vergleichsweise spät. Zudem bedarf es einer möglichst geringen Fahrgeschwindigkeit, um

die 3D-Wirkung wie beabsichtigt wahrzunehmen. Da hierfür selbst 30km/h

noch zuviel sind, müsste man durch

geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die Verkehrsteilnehmer ihre

Geschwindigkeit bereits deutlich reduziert haben, bevor sie in den

Wirkungsbereich des 3D-Zebrastreifens gelangen. Warum dieser dann

überhaupt noch notwendig sein sollte, ist daher mehr als fraglich. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Folglich gibt es für einen

sachgerechten Einsatz von 3D-Zebrastreifen (ungeachtet der

entgegenstehenden verkehrsrechtlichen Würdigung) kaum Anwendungsfälle.

Die Aufnahme dreidimensionaler Zeichen 293 in die StVO bzw. den Katalog

der Verkehrszeichen (VzKat), ist daher auch aus diesem Grund

ausgeschlossen. |

|

|

| |

|

|

| |

Das Problem mit den Tempo-30-Zonen Das Problem mit den Tempo-30-Zonen |

|

| |

|

Als Örtlichkeit für den vermeintlich

ersten 3D-Fußgängerüberweg Deutschlands wurde lt.

Medienberichten bewusst eine Tempo-30-Zone (Zeichen 274.1)

ausgewählt, um einerseits das Verkehrsaufkommen (bezüglich o.g.

Sicherheitsbedenken) in Grenzen zu halten und andererseits den

Anforderungen der Anwohner Rechnung zu tragen. Diese haben vor

Ort nämlich das Problem, dass die zulässige

Höchstgeschwindigkeit von 30km/h häufig missachtet wird. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beginn der Tempo-30-Zone - im

weiteren Verlauf der Straße trifft man auf den 3D-Zebrastreifen.

Das Zeichen 274.1 hat einen ungünstigen Standort und wurde zudem zu klein gewählt.

Es handelt sich

lediglich um die Größe 2 (Quadrat 600x600mm), wodurch die darauf

abgebildete Ronde lediglich die Größe 1 erreicht (verglichen mit

einem Zeichen 274-30). Die VwV-StVO

bzw. der VzKat sehen hingegen im Fall von Zonenzeichen stets

die nächsthöhere Größe vor. Das bedeutet in diesem Fall Größe 3

(Quadrat 840x840mm), damit die darauf abgebildete Ronde ungefähr der

Größe 2 entspricht und damit annährend der gleichen Größe, die

ein Zeichen 274-30 an dieser Stelle haben müsste: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Und mit dem Foto sind wir auch schon

beim Grundübel, welches in zahllosen anderen Städten ebenfalls

anzutreffen ist: Der rechtswidrige bzw. nicht sachgerechte

Einsatz von Tempo-30-Zonen. Diese sollen eigentlich bereits auf

Grund ihrer Gestaltung zur Reduzierung der Geschwindigkeit

beitragen. Zumindest soll der Gesamteindruck stets den

Aufenthalt in dieser Zone vermitteln - denn im Gegensatz zum

Streckenverbot durch Zeichen 274-30, wird das Zonenzeichen nur

am Beginn der Zone angeordnet.

Entsprechend verbietet sich in

solchen Zonen z.B. eine positive Vorfahrtbeschilderung, da diese

zur ungehinderten Durchfahrt einlädt, was letztendlich mit einer

Geschwindigkeitserhöhung einhergeht. Allein durch die Umsetzung

der in Tempo-30-Zonen grundsätzlich geforderten Regelung "rechts

vor links", lässt sich in der Regel bereits eine deutliche

Verkehrsberuhigung erzielen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

§ 45 Abs. 1c

StVO zu Tempo-30-Zonen (Zeichen 274.1)

Die Zonen-Anordnung darf

sich weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-,

Landes- und Kreisstraßen) noch auf weitere Vorfahrtstraßen

(Zeichen 306) erstrecken. Sie darf nur Straßen ohne

Lichtzeichen geregelte Kreuzungen oder Einmündungen,

Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295), Leitlinien (Zeichen 340)

und benutzungspflichtige Radwege (Zeichen 237, 240, 241 oder

Zeichen 295 in Verbindung mit Zeichen 237) umfassen.

An Kreuzungen und

Einmündungen innerhalb der Zone muss grundsätzlich die

Vorfahrtregel nach § 8 Absatz 1 Satz 1 („rechts vor links“)

gelten. [...] |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Natürlich findet sich in der

fraglichen Tempo-30-Zone genau das, was die StVO explizit

verbietet: Vorfahrtstraße bzw. Zeichen 306. An allen Kreuzungen und

Einmündungen besteht auf der relevanten Straße Vorfahrt - entsprechend braucht man sich

über Geschwindigkeitsverstöße nicht zu wundern. Zumindest

trägt die Beschilderung dazu bei, dass das Bewusstsein, sich in

einer Tempo-30-Zone zu befinden, nicht hinreichend gestärkt

wird. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Im Verlauf der relevanten

Straße sorgen eingeschränkte Haltverbote zusätzlich zur

positiven Vorfahrtregelung für eine ungehinderte und damit

zügige Durchfahrt. Während in "echten" Tempo-30-Zonen gerade das

(teilweise ausdrücklich gewünschte) Parken am Fahrbahnrand zu einer weiteren

Verkehrsberuhigung führt, wird hier das Gegenteil erzielt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vorfahrtstraße und Haltverbot - die

ideale Kombination, wenn man Straßen für den Fließverkehr

optimieren will. In diesem Fall jedoch kontraproduktiv. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bushaltestelle schränkt Sicht ein

Bushaltestelle schränkt Sicht ein

Ein weiterer Kritikpunkt ist die

allgemeine Position des Zebrastreifens - egal ob konventionell

oder dreidimensional. Üblicherweise sollen Fußgängerüberwege nicht

unmittelbar hinter Haltestellen angelegt werden, da haltende Busse

sonst die Sicht auf die Warteflächen einschränken. Zwar sind die

relevanten Sorgfaltspflichten zum Vorbeifahren an Linien- und

Schulbussen im §20 StVO hinreichend beschrieben, dennoch ist die

abgebildete Konstellation höchst fragwürdig: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zumindest wäre das

Vorbeifahren am Bus (Vorbeifahren, nicht Überholen) mittels Markierung (Zeichen 295,

vorzugsweise zweidimensional) zu

unterbinden. Letztendlich trägt aber auch die

Hecke zusätzlich zur Kurve dazu bei, dass querungswillige

Fußgänger - auch ohne haltenden Linienbus - ggf. nicht rechtzeitig

wahrgenommen werden. Folglich ist der gewählte Standort selbst

für einen konventionellen Fußgängerüberweg ungeeignet -

zumindest wenn nicht begleitende bauliche Maßnahmen durchgeführt

werden. So fehlt dem vermeintlich ersten 3D-Zebrastreifen

Deutschland bisweilen auch eine adäquate Beleuchtung. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verhalten der Fußgänger

Verhalten der Fußgänger

Im Gegensatz zu den zahlreichen Internetvideos, die über

3D-Balken hüpfende Menschen zeigen, war ein solches Verhalten

vor Ort nicht festzustellen. Allgemein war die Zahl der

querungswilligen Fußgänger recht gering. Das mag daran liegen,

dass der 3D-Zebrastreifen nach Fertigstellung gar nicht erst für

den Fußgängerverkehr freigegeben wurde. Es gibt aber mit Blick

auf den Standort noch einen weiteren Aspekt: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der überwiegende Teil der Fußgänger

nutzt den direkten Weg über die Kreuzung zum dortigen

Discounter. Sicherlich wird es einige Personen geben, die auf

die Schutzfunktion des Fußgängerüberweges angewiesen sind

- die Mehrheit wählt jedoch schon jetzt den kürzesten Weg,

wodurch die generelle Notwendigkeit des Fußgängerüberweges,

insbesondere mit Blick auf die erforderlichen Verkehrsstärken,

fragwürdig erscheint. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hat man seine Einkäufe erledigt,

zeigt sich dieses Bild. Entsprechend wählen die Fußgänger

natürlich auch den direkten Weg zurück - insbesondere wenn das

Ziel auf der linken Straßenseite liegt. Sicherlich sollte man

die Anlage von derartigen Querungshilfen nicht allein an der

Bequemlichkeit der Fußgänger bemessen, allerdings führen in der

Praxis bereits kurze Umwege zu einer geringeren Frequentierung

des Überweges. |

|

|

| |

|

|

| |

Zwischenfazit

Zwischenfazit |

|

| |

|

Insbesondere die Fotos zur

Tempo-30-Zone zeigen, dass die Probleme teilweise hausgemacht

sind. Indem man den

motorisierten Verkehrsteilnehmern einerseits ein zu kleines

Tempo-30-Schild vor die Nase setzt und andererseits das gesamte

Umfeld nicht an die geltenden Anforderungen anpasst, bewirkt man

jedenfalls keine Verkehrsberuhigung. Natürlich

werden Vorfahrtstraße und eingeschränktes Haltverbot maßgeblich

den Anforderungen des ÖPNV geschuldet sein - in diesem Fall kann

man aber nicht mit einer Zonenregelung arbeiten, sondern muss

sich streckenbezogener Verkehrszeichen (Zeichen 274-30)

bedienen. Deren erforderliche Wiederholung übernimmt dann die

Funktion, die der dortige Verkehrsraum auf Grund seiner baulichen

Ausführung und positiver Vorfahrtbeschilderung nicht selbst

liefern kann: Die permanente Erinnerung an Tempo 30. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Folglich bedarf es nicht in jedem

Fall einer "innovativen, einzigartigen Lösung", um

etwas für die Verkehrssicherheit zu tun, sondern man

sollte zunächst an den Stellschrauben drehen, die seit vielen

Jahren bewährte und sachgerechte Anforderungen des

Straßenverkehrs darstellen. Sofern man sich dennoch für

"Experimente" entscheidet, sollte das Konzept auch sinnvoll

und vor allem in allen relevanten Punkten durchdacht sein. Ein Zebrastreifen mit 3D-Effekt, der nur für eine

Fahrtrichtung wirksam ist, kann also nur dort eingesetzt werden,

wo es keinen Gegenverkehr gibt. Zudem sind, wie im Artikel

beschrieben, auch die örtlichen Bedingungen zu berücksichtigen

(z.B. Lage des FGÜ in einer Kurve), da die optische Täuschung ansonsten nur

unzureichend bzw. nicht rechtzeitig zur Geltung kommt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Generell wäre es weitaus sinnvoller,

sich auf den Funktionserhalt der bereits vorhandenen

Markierungen zu konzentrieren, da hier bundesweit ebenfalls

einiges im Argen liegt. Der schlechte Zustand, in dem sich viele

Fußgängerüberwege befinden, wird ansonsten auch

irgendwann bei 3D-Zebrastreifen eintreten: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Konventioneller Fußgängerüberweg in

mangelhaften Zustand. Auch die Radfurt war ursprünglich mal rot

eingefärbt - alles für eine bessere Auffälligkeit im Sinne der

Verkehrssicherheit. Zu einem derartigem Verschleiß kann und darf

es bei regelmäßiger, sachgerechter Überprüfung

(Streckenkontrolle), sowie der alle zwei Jahre für die

zuständigen Behörden vorgeschriebenen Verkehrsschau gar nicht

erst kommen. Leider unterbleibt letztere häufig aus Personal-

und Kostengründen, oder schlichtweg aus Desinteresse. Ebenso

scheitert eine regelmäßige Erneuerung solcher Einrichtungen wie

üblich am lieben Geld. Wenn die Kommunen also nicht einmal ihre

2D-Fahrbahnmarkierungen funktionsfähig halten können (oder

wollen), was bringt dann ein neuartiger 3D-Fußgängerüberweg, der

nach einigen Jahren vermutlich genauso aussieht? Diesbezüglich

bietet die aktuelle Lösung übrigens schon jetzt Anlass für

Kritik und das im Neuzustand: |

|

|

| |

|

|

| |

|

fachgerechte Ausführung der Markierungsleistung

fachgerechte Ausführung der Markierungsleistung |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Dem Graffiti-Künstler, der den

kompletten Zebrastreifen gestaltet hat, ist hier im Grunde kein

Vorwurf zu machen, denn das Ergebnis seines

"markierungstechnischen Erstlingswerks" kann problemlos mit der

Qualität mithalten, die viele Markierungsfirmen

teilweise auch abliefern: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Mangelhafte Verteilung der

Nachstreumittel (Reflexperlen, Griffigkeitspartikel) durch

händisches Abstreuen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Fotos (aufgenommen mit der Sonne

als Lichtquelle im Rücken) sind natürlich nur bedingt

aussagefähig, da noch lose Nachstreumittel auf der Markierung

liegen, aber man sieht dennoch recht deutlich, wo Reflexperlen

haften und wo nicht. Auch die einzelnen "Arbeitsphasen" des

Künstlers sind gut erkennbar. Ein solches Ergebnis würde im

Falle einer professionell durchgeführten Abnahme durchfallen.

Zudem gibt es diesbezüglich noch einen weiteren Kritikpunkt: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auf den grauen Flächen, die den

3D-Effekt bilden, wurden keine Nachstreumittel eingesetzt. Im

Fall der Reflexperlen ist dies auch richtig, im Fall der

Griffigkeitspartikel aber nicht. Die grauen Flächen sind bereits

im trockenen Zustand fühlbar glatt und können bei nasser

Fahrbahn insbesondere für Zweiradfahrer problematisch sein - eine

Eigenschaft, den jeder von nassen Badezimmerfliesen kennt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Unterhaltung

Unterhaltung

Nein - hier geht es weder um Unterhaltung im Sinne der medialen

Berichterstattung zu diesem Kunstobjekt, noch um die "dreidimensionalen Gespräche"

interessierter

Passanten am Fahrbahnrand, sondern um die laufenden Kosten, die ein

solches Projekt verursacht. Neben den etwa 2500 Euro, die für die Neugestaltung dieses Fußgängerüberweges

aufgewendet wurden, sind es

vor

allem die bis jetzt noch nicht bezifferten Unterhaltungskosten, die in

Zukunft für den notwendigen Funktionserhalt der Markierung regelmäßig

anfallen.

So muss z.B. der erste 3D-Fußgängerüberweg

in Linz/Österreich, lt. Medienberichten etwa alle vier Monate aufgefrischt werden, damit die

3D-Wirkung erhalten bleibt. Insbesondere der virtuelle schwarze

Schatten, ist bereits durch die verkehrstypische

Fahrbahnverschmutzung einem vergleichsweise hohen visuellen Verschleiß

ausgesetzt, was man bereits nach nur 14 Tagen auch in Schmalkalden

beobachten kann: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Aufnahme vom 03.05.2018 (kurz nach

Fertigstellung), Wetter: leicht bewölkt. |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Aufnahme vom 17.05.2018, Wetter: sonnig. Die

Erkennbarkeit der virtuellen Schatten variiert mit den Lichtverhältnissen. |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Nach relativ kurzer Zeit gleicht sich insbesondere der virtuelle

(ursprünglich schwarze) Schatten der Fahrbahndecke an - natürlich abhängig von deren

Farbe. Zudem sind reine Markierungsfarben (also lösemittelhaltige Farben

oder Dispersionen) in der Regel nicht von langer Haltbarkeit geprägt und

verschleißen je nach Verkehrsbelastung bzw. Position im Verkehrsbereich

relativ schnell. Ausgehend von der vergleichsweise mühsamen Applikation

des 3D-Effektes ergibt sich also ein deutlicher Unterhaltungsaufwand,

welcher von den meist klammen Kommunen ohnehin nicht geleistet werden

kann. |

|

|

| |

|

|

| |

|

fachgerechte Demarkierung

fachgerechte Demarkierung

Letztendlich hat die Intervention der oberen

Fachbehörden dafür gesorgt, dass der vermeintlich erste dauerhafte 3D-Zebrastreifen bis zum 18.05.2018

entfernt, bzw. in einen "normalen" Fußgängerüberweg umgestaltet werden

musste. Da die Stadt lt. Medienberichten quasi bis zur letzten Minute

und voller Zuversicht für den Erhalt des Kunstwerkes gekämpft hatte,

blieb zur fachgerechten Vorbereitung der Demarkierungsmaßnahmen offenbar

keine Zeit. Entsprechend wurden die relevanten 3D-Elemente kurzerhand

mit Bitumenemulsion (oder etwas vergleichbarem) übermalt: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

In technischer Hinsicht ist das bloße

Übermalen von Fahrbahnmarkierungen unzweckmäßig und damit auch durch die

einschlägigen Markierungsvorschriften untersagt. Mit Blick auf die vom

Landesverwaltungsamt verfügte Frist erscheint eine solche Lösung zwar

zunächst sinnvoll, sie ist aber erfahrungsgemäß nicht von langer Dauer.

Insbesondere die in Kurven- bzw. Kreuzungsbereichen ohnehin auftretenden

Scherkräfte, sowie die an der Bushaltestelle anfahrenden Linienbusse, werden

zu einem zeitnahen Verschleiß der "schwarzen Farbe"

führen, so dass die ursprüngliche 3D-Markierung vermutlich wieder partiell zum

Vorschein kommt. Zudem fehlt es auch hier an der nötigen

Griffigkeit der nunmehr schwarz lackierten Fahrbahnoberfläche, was

insbesondere bei Nässe ein Problem darstellen kann. Insgesamt

ist Übermalen eine denkbar schlechte Lösung, die - auch behelfsweise - nicht

zu empfehlen ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die fachgerechte Demarkierung hätte in

diesem Fall z.B. mit Wasserhochdruck erfolgen müssen. Im schlimmsten

Fall wäre ein kompletter Deckentausch erforderlich, um insbesondere

ungewünschte Phantomeffekte (z.B. im Gegenlicht spiegelnde schwarze

Flächen) zu vermeiden. Diesen notwendigen "Plan B" sollten alle

Verantwortlichen im Hinterkopf behalten, die sich - ohne Beteiligung der

übergeordneten Behörde - für ein solches Experiment im öffentlichen

Verkehrsraum entscheiden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Das vorläufige Endergebnis |

|

| |

|

|

| |

|

Fazit: Gut gemeint - schlecht gemacht.

Fazit: Gut gemeint - schlecht gemacht.

Ein 3D-Fußgängerüberweg ist eine nette Spielerei, deren Wirkung man

aber nicht überbewerten sollte - weder als Befürworter, noch als

Gegner. Grundsätzlich entspricht ein

3D-Zebrastreifen nicht der StVO und ist folglich nicht

anordnungsfähig. Sein Einsatz kann haftungsrechtliche Folgen

haben, da es sich genau genommen nicht um ein amtliches

Verkehrszeichen handelt. Zudem ist eine derartige Abwandlung

gemäß §33 Absatz 2 StVO sogar verboten. Soweit die juristisch-trockene

Schwarz-Weiß-Theorie, fernab jeder Kreativität.

Lässt man die Paragraphenreiterei weg, so ist ein

3D-Fußgängerüberweg in der gezeigten Ausführung grundsätzlich nur für eine Fahrtrichtung

wirksam und sollte daher nicht auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr

eingesetzt werden. Wenn man ihn an einer geeigneten Stelle

einsetzt, dann ist der Fixpunkt für die 3D-Ansicht sorgsam zu

wählen und insbesondere auf die Position des Fahrzeugführers

abzustimmen. Hierdurch kann es auch erforderlich sein, den

Bezugspunkt bzw. die Sichtachse, nicht aus der Mitte der Grafik

heraus zu entwickeln (bzw. umgekehrt). Befindet sich der

3D-Fußgängerüberweg in einer Kurve (was generell ein

Contra-Kriterium für Fußgängerüberwege darstellt), so ist die

Grafik ebenfalls auf den Fahrbahnverlauf abzustimmen - ansonsten

geht der 3D-Effekt völlig verloren. Eine derartige Anpassung

dürfte aber bereits aus grafischen Gründen ausgeschlossen sein.

Hinsichtlich der technischen

Ausführung sollten die Arbeiten grundsätzlich von einer

professionellen Markierungsfirma ausgeführt werden. Es empfiehlt

sich zudem, die Markierungsarbeiten durch eine fachkundige

Vertretung des Auftraggebers überwachen zu lassen, damit die

professionelle Markierungsfirma auch professionell arbeitet (ja,

es gibt leider viele schwarze Schafe, die weiße Striche auf

Straßen malen). Zunächst wird das Zeichen 293 nach allen Regeln

der Markierungskunst appliziert, anschließend wird der 3D-Effekt

hinzugefügt. Hierbei gilt es zu beachten, dass auch die

3D-Elemente über die notwendige Griffigkeit verfügen müssen. Das

eingesetzte Markierungsmaterial sollte zudem auf lange Haltbarkeit

ausgelegt sein, da der 3D-Effekt sonst schnell verblasst. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Hausaufgaben

Hausaufgaben

Unabhängig davon, wie man juristisch,

verkehrstechnisch oder künstlerisch zu diesem Projekt steht, haben die

Verantwortlichen ihre Hausaufgaben in Sachen Tempo-30-Zone nicht

gemacht. Hier gilt es zuerst anzusetzen und für eine rechtlich

einwandfreie Umsetzung zu sorgen, mit der dann auch die gewünschte

Verkehrsberuhigung ein Stück näher rückt. Diesbezüglich ist insbesondere

die unzulässige Ausweisung der relevanten Straße als Vorfahrtstraße zu

nennen, was nicht nur nach StVO explizit untersagt ist, sondern auch

hinsichtlich der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit kontraproduktiv

wirkt. Zudem hat der Bürgermeister in den Medienberichten ein

wesentliches Argument selbst geliefert, mit dem sich auch die Anwohner,

die diesen 3D-Zebrastreifen ins Spiel gebracht haben, einmal befassen

sollten: |

|

|

| |

|

|

| |

|

"Wir nehmen die Dinge in

Deutschland manchmal sehr schwer", sagte Schmalkaldens

Bürgermeister Thomas Kaminski ANTENNE THÜRINGEN. Er könne es

durchaus nachvollziehen, wäre der 3D-Zebrastreifen an einer

Durchgangsstraße mit täglich 20.000 Fahrzeugen.

Doch in Schmalkalden sei

der Fußgängerüberweg in einer 30er Zone im Wohngebiet mit fast

immer denselben Autofahrern.

Quelle: Antenne Thüringen |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eben. Im Fachjargon nennt man das

"Quell- und Zielverkehr". Etwas deutlicher ausgedrückt, sind es

offenbar auch die Anwohner selbst, die sich nicht an das

Tempolimit halten - denn das relevante Wohngebiet ist

gewissermaßen eine Art Sackgasse, in der es keinen nennenswerten

Durchgangsverkehr gibt. Würden wir in Deutschland die

Dinge nicht manchmal sehr schwer nehmen, würde ein

rücksichtsvolles Miteinander an der besagten Stelle allein schon

deshalb geboten sein, da im Wohngebiet gewissermaßen alle in

einem Boot sitzen. Diejenigen, die für ein solches

Selbstverständnis nicht erreichbar sind, lassen sich vermutlich

auch nicht mit einem 3D-Zebrastreifen bekehren - zumal dieser

bei "fast immer denselben Autofahrern" auch schnell zur

Gewöhnung führen dürfte und dann ebenso ignoriert wird, wie sein

konventionelles Pendant.

Hierzu noch eine Anekdote:

Vor vielen Jahren gab es eine Anfrage eines Kindergartens (nicht

in Schmalkalden), ob man im Bereich der Zufahrt nicht

Tempohemmschwellen einbauen könne, damit die Autos nicht so

schnell fahren. Nach leicht irritierter Nachfrage, ob die

Schwellen denn für die öffentliche Straße davor bestimmt seien,

wurde dies verneint - die Schwellen seien für die Zufahrt auf

dem Kindergarten-Grundstück, damit die Eltern, die ihre Kinder

bringen bzw., abholen langsamer fahren. Soviel dazu. |

|

|

| |

|

|

| |

ein paar Worte zur

"Verkehrssicherung"

ein paar Worte zur

"Verkehrssicherung" |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zu guter Letzt - wie angekündigt und

im eigentlichen Sinne dieser Seite - noch ein paar Worte zur

"Absicherung". Einen Fußgängerüberweg - egal ob 3D oder

"konventionell" nur bis zur Fahrbahnmitte zu öffnen, lässt sich

mit dem Anspruch an mehr Verkehrssicherheit nicht wirklich

vereinbaren. Flatterband ist auf der Fahrbahn generell verboten

und insbesondere zur Querabsicherung auf allen

Verkehrsflächen unzulässig. Zudem ist es bereits - wie

üblich - zur "Wäscheleine" zusammengerollt und damit nicht in

voller Höhe (8 cm) sichtbar.

Gehbehinderte bzw. Personen mit

Rollatoren können die Bordsteinabsenkung nicht nutzen.

Sehbehinderte wähnen sich auf Grund der taktilen Leiteinrichtung

ggf. auf dem richtigen Weg, landen aber mangels Tastleiste im

Flatterband. Die durchaus beliebten Absperrschrankengitter mit

drehbaren Füßchen sind nicht standsicher und fallen oftmals

schon bei einem lauen Lüftchen um. Rote Warnleuchten sind nur

der Vollsperrung vorbehalten - im Falle einer Teilsperrung sind hingegen gelbe Warnleuchten einzusetzen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die ablehnende Haltung des

Landesverwaltungsamtes, bzw. die vorgebrachten

verkehrsrechtlichen Sicherheitsbedenken, haben letztendlich dazu

geführt, dass die für den 3D-Effekt relevante Fahrtrichtung gar

nicht erst freigegeben wurde. Wenn man allerdings nur eine

Fahrtrichtung sperrt, der Verkehr in der Gegenrichtung aber

zugelassen ist, kommt anstelle von Zeichen 250 stets Zeichen 267

(Verbot der Einfahrt) zum Einsatz. Obgleich das

Absperrschrankengitter via Kabelbinder mit dem dahinter

befindlichen Verkehrszeichen "verbunden" ist, entspricht die

Konstruktion natürlich nicht den Anforderungen an die

Standsicherheit (Windlast). Die durchgeführten

Sicherungsmaßnahmen reihen sich daher problemlos ist das

fragwürdige Gesamtkonzept ein. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Schlusswort

Schlusswort

Innovationen im Sinne der Verkehrssicherheit

sind wichtig und es gibt zahlreiche Beispiele, in denen sich eine

zunächst unzulässige Lösung am Ende doch durchgesetzt hat (z.B. blaue

Frontblitzer an Einsatzfahrzeugen), inkl. der nachträglich geschaffenen

Rechtsgrundlage. Natürlich werden solche Neuerungen oftmals kritisch beäugt und

eine pauschale Ablehnung bzw. Vorverurteilung lässt sich, anhand vermeintlich veralteter

Paragraphen, jederzeit rechtssicher herleiten - eben "typisch Deutsch".

Dennoch ist es geboten, derartige Versuche

nicht "auf eigene Faust", sondern

im Rahmen der geltenden Vorschriften durchzuführen, insbesondere wenn in

dieser Sache eine Behörde als Auftraggeber agiert. Es wirkt, bei allem

Verständnis für die gute Absicht hinter dieser Idee, durchaus etwas

befremdlich, wenn das hervorgerufene Medieninteresse am Ende dazu führt,

dass hauptsächlich die bürokratische - aber rechtlich einwandfreie -

Ablehnung des Landesverwaltungsamtes in den Fokus rückt und die

unzulässige

Veränderung eines wichtigen Verkehrszeichens völlig in den Hintergrund

gerät. Was soll da z.B. der Rentner in seiner Kleingartenlaube sagen, der

wegen eines 2m² großen - illegalen - Anbaus eine Abrissverfügung erhält? |

|

|

| |

|

|

| |

|

Wenn man sich schon für eine solche Lösung entscheidet, dann sollte diese vorab genehmigt

bzw. mit den übergeordneten Fachbehörden abgestimmt werden - auch

wenn diesbezüglich die Gefahr einer Ablehnung besteht. Zudem zeigt die

Bewertung im Rahmen dieses Artikels, dass man sich in fachlicher

Hinsicht offenbar nur wenig Gedanken gemacht hat. Die bestehenden

verkehrsrechtlichen Anforderungen an eine wirksame Tempo-30-Zone sind

offensichtlich ebenso unbekannt, wie die einschlägigen Vorgaben zur

Anlage von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001). Selbst ein konventioneller

Fußgängerüberweg ist an der relevanten Stelle eher fragwürdig, zumal die

Notwendigkeit von Fußgängerüberwegen in (wirksamen) Tempo-30-Zonen

ohnehin ein Thema für sich ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

In jedem Fall sollte ein derartiges Projekt

nicht nur vorab genehmigt, sondern vor allem wissenschaftlich begleitet werden, damit am Ende nicht nur zahllose

Fotos und Videoaufnahmen dem unbedarften Betrachter eine vermeintlich

notwendige Verbesserung vorgaukeln. Entsprechend sind vor allem

verkehrsrechtliche, verkehrstechnische und verkehrspraktische Kriterien

zu bewerten. Innovationen können sich

langfristig nur durchsetzen, wenn auch die negativen Aspekte hinreichend

berücksichtigt, bzw. durch fachliche geprägte Lösungen ausgeräumt

werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Blick über den Tellerrand - Beispiele aus dem Ausland

Blick über den Tellerrand - Beispiele aus dem Ausland

Wenn man mit Verweis auf das

"stumpfe Bürokratenhandeln" den berühmten Blick über den Tellerrand ins Spiel

bringt, sollte man dieser Empfehlung auch als Befürworter der

3D-Fußgängerüberwege folgen. Dann wird man nach entsprechender Recherche

ggf. feststellen, dass im Falle des Vorzeigebeispiels aus Isafjordur

(Island) erwartungsgemäß eine Gewöhnung bei den Verkehrsteilnehmern

eingetreten ist. Der gelobte 3D-Effekt wirkt zudem auch hier nur in der

Fahrbahnmitte und nur in einer Fahrtrichtung - obwohl dort, genau wie in

Schmalkalden, Gegenverkehr existiert.

Entsprechend wurde der ebenfalls als

Referenz angeführte 3D-Zebrastreifen in Linz/Österreich von vornherein auf

einer einstreifigen Fahrbahn appliziert, wo die fehlende 3D-Wirkung für

den Gegenverkehr unerheblich ist. Schon deshalb ist dieses Beispiel auf

das Projekt in Schmalkalden nur bedingt übertragbar. Forscht man auf

Grund der Aussage, die rechtliche Situation in Deutschland sei mit der

in Österreich vergleichbar, etwas detaillierter nach, kommt man zu

dem Ergebnis, dass der dortige 3D-Zebrastreifen im Grunde nur durch eine

sehr großzügige Auslegung der Vorschriften Bestand hat. So dürfen

"Schutzwege" in Österreich mit einem Rand bzw. Kontraststreifen

verstehen werden und nichts anderes als eine "zulässige Umrandung", soll

der 3D-Effekt lt. Auskunft der Verantwortlichen darstellen. In

Deutschland existiert es eine solche Hintertür glücklicherweise nicht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Schönwetteraufnahmen als "Marketing-Gag"

Schönwetteraufnahmen als "Marketing-Gag"

Letztendlich sollte man sich

nicht von Schönwetteraufnahmen täuschen lassen, die in der Regel immer frisch

markierte 3D-Fußgängerüberwege

aus der idealen Sichtposition zeigen. Nach ein paar

Wochen unter realen Bedingungen, reduziert sich die 3D-Wirkung durch den

verkehrsüblichen Verschleiß - ein Problem, das vor allem die virtuellen

schwarzen Schatten betrifft.

Entsprechend geht die vermeintliche Verbesserung mit einem deutlich

erhöhten Unterhaltungsaufwand einher, welcher im Vergleich zu

gewöhnlichen Fußgängerüberwegen auf Dauer unwirtschaftlich ist. Zudem

muss der Überweg hierzu jedes Mal gesperrt werden.

Beim Referenzprojekt in Linz/Österreich, haben sich die

Verkehrsteilnehmer den Berichten nach ebenfalls schnell an den 3D-Effekt

gewöhnt und ihr Fahrverhalten darauf eingestellt. Entsprechend hat man

auch dort die ernüchternde Bilanz gezogen, dass sich mit einem

3D-Fußgängerüberweg keine nachhaltige Steigerung der Verkehrssicherheit

erwirken lässt. So resümiert der Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hain in

mehreren Medienberichten, dass der dreidimensionale Schutzweg nur ein guter

Marketing-Gag sei, der bestenfalls das Thema "Fußgängerüberweg" wieder

in den Blick der Öffentlichkeit rücke. Dies ist zweifellos auch der

Stadt Schmalkalden gelungen - am Ende ist das aber auch schon alles. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Funktionserhalt vorhandener Markierungen

Funktionserhalt vorhandener Markierungen

Es wäre mit Blick auf die

bundesweiten Aktivitäten zur Einführung von 3D-Zebrastreifen weitaus sinnvoller,

das lokalpolitische Engagement sowie die

finanziellen Mittel in den Funktionserhalt der bestehenden

Fahrbahnmarkierungen zu investieren - und zwar nicht nur an

Fußgängerüberwegen. Fahrbahnmarkierungen werden in Deutschland in der

Regel deutlich über ihre Lebensdauer betrieben und sind in an vielen

Stellen nur noch schemenhaft vorhanden. Die besonders wichtige

Sichtbarkeit bei Nacht und Nässe ist oftmals ebenso wenig gegeben, wie

die notwendige Griffigkeit.

Der propagierte Sicherheitsgewinn von 3D-Zebrastreifen ist

jedenfalls ernsthaft zu hinterfragen, insbesondere weil der 3D-Effekt in

der Praxis ohnehin nicht so wirkt, wie es die unter Idealbedingungen

aufgenommen Fotos erscheinen lassen. Interessierte Lokalpolitiker sollten sich

daher eher für die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen im Straßenverkehr

stark machen und z.B. den Austausch ausgeblichener Verkehrszeichen oder

die fachgerechte Durchführung der vorgeschriebenen Verkehrsschauen

einfordern. Dies beinhaltet natürlich auch die Finanzierung, der aus

einer Verkehrsschau resultierenden Aufgaben.

Das ist das notwendige, jedoch häufig außer

Acht gelassene Tagesgeschäft im Sinne der Verkehrssicherheit. Medienwirksame, aber in der Sache fragwürdige "Leuchtturmprojekte",

sollten hingegen den jeweils amtierenden Bundesverkehrsministern vorbehalten bleiben - die

haben hiermit die nötige Erfahrung. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|