| |

|

|

| |

|

Einsatz von

Kabelbrücken bzw. Schlauchbrücken |

|

|

| |

|

|

| |

|

In diesem Beitrag werden die

Einsatzkriterien von Kabelbrücken bzw. Schlauchbrücken, die für

die Verlegung am Boden vorgesehen sind, besprochen. Kabel- bzw.

Schlauchüberführungen im Luftraum der Straße kommen zwar in

diesem Zusammenhang auch zur Sprache, werden aber hinsichtlich

ihrer konstruktiven Ausführung und Absperrung nicht näher erläutert. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beim Verlegen von Kabeln bzw. Leitungen

und

Schläuchen auf öffentlichen Verkehrsflächen, ergibt sich

eine nicht zu unterschätzende Stolper- bzw. Sturzgefahr nebst

entsprechenden Haftungsrisiken. Zwar wird durch die

ständige Rechtsprechung vor allem Fußgängern eine erhöhte

Sorgfaltspflicht auferlegt "Augen auf im Straßenverkehr",

dennoch kann dies allein keine Grundlage für eine mangelhafte

Ausführung bzw. unzureichende Absicherung von Leitungen oder Schläuchen sein.

Denn neben "unachtsamen"

Fußgängern - z.B. auch vom Smartphone abgelenkte "Smombies" -

werden die jeweiligen Verkehrsflächen auch durch Rollstuhlfahrer

bzw. Personen mit Rollator oder Elektromobil, sehbehinderten

Menschen, Kindern auf Fahrrädern (auf Gehwegen bis zum Alter von

10 Jahren), oder Radfahrern

(auf Radwegen bzw. freigegebenen Gehwegen, oder als radelnde

Begleitperson eines Rad fahrenden Kindes auf dem Gehweg) usw. genutzt.

Es ist also keinesfalls so, dass der Zustand einer

Verkehrsfläche allein nach den vergleichsweise geringen

Anforderungen eines "sportlich-dynamisch-aufmerksamen

Fußgängers" bemessen werden kann.

Zudem spielt auch das

Fußgängeraufkommen eine wesentliche Rolle, denn gerade auf gut

besuchten Weihnachts- oder Jahrmärkten und in stark

frequentierten Fußgängerzonen, wo die Menschen quasi in der

Masse "mitschwimmen", bleibt der notwendige Blick auf den Boden

meist aus. Hindernisse müssen daher auf diesen Verkehrsflächen

nicht nur auffällig gekennzeichnet sein, sondern sollten im

Idealfall so ausgebildet werden, dass eine Sturzgefahr selbst

für unachtsame Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist bzw.

zumindest bestmöglich minimiert wird. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vorschriften zum Einsatz von Kabelbrücken

Vorschriften zum Einsatz von Kabelbrücken

Konkrete Vorschriften für den Einsatz von Kabel- bzw.

Schlauchbrücken existieren bislang nicht. Mit Ausnahme der DIN

14820, welche die Beschaffenheit von Schlauchbrücken maßgeblich

für den temporären Einsatz bei Feuerwehr, THW usw. regelt, gibt es zudem

keine aussagekräftigen Produktnormen bzw. Lieferbedingungen für Kabelbrücken und

ähnliche Einrichtungen (die Verkehrssicherheit betreffend). Daher gilt es, für den jeweiligen

Anwendungsfall das passende Produkt auszuwählen und zwar unter

Berücksichtigung der Anforderungen aller Verkehrsarten, die derartige Systeme

überqueren

müssen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Sondernutzung und verkehrsrechtliche Anordnung

Sondernutzung und verkehrsrechtliche Anordnung

Schlauch- bzw. Kabelbrücken sind keine Verkehrseinrichtungen im

Sinne der StVO und können daher als "Sicherungselement" grundsätzlich nicht angeordnet

werden. Ihr Einsatz obliegt daher dem Verantwortlichen

(Unternehmer), der die jeweilige Schlauch- bzw. Leitungstrasse

errichtet bzw. errichten lässt. Hierzu ist im öffentlichen

Verkehrsraum eine Genehmigung erforderlich

(Sondernutzungserlaubnis), die üblicherweise an bestimmte

Auflagen gekoppelt ist. So wird bei Kabelbrücken im

Fahrbahnbereich in der Regel immer ein entsprechender

Warnhinweis via Verkehrszeichen nebst Geschwindigkeitsbeschränkung erforderlich

sein, ggf. ergänzt mit Leitbaken oder Leitkegeln. Ohne

verkehrsrechtliche Anordnung dürfen die notwendigen Verkehrszeichen und

Absperrgeräte nicht

aufgestellt werden - daher ist diese im Zusammenhang mit

Kabelbrücken letztendlich doch erforderlich, auch wenn das

Element "Kabelbrücke" selbst nicht Gegenstand dieser Anordnung

ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

allgemeine Anforderungen aus der StVO

allgemeine Anforderungen aus der StVO

Die sichere Benutzbarkeit von Verkehrsflächen ergibt sich nicht allein aus der

bekannten allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach BGB, sondern

wird für den öffentlichen Verkehrsraum auch explizit im §32 Abs. 1 StVO benannt. Dort heißt es: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

§ 32 Abs. 1 StVO

Es ist verboten, die Straße zu beschmutzen oder zu benetzen oder

Gegenstände auf Straßen zu bringen oder dort liegen zu lassen,

wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden kann.

Wer für solche verkehrswidrigen Zustände verantwortlich ist, hat

diese unverzüglich zu beseitigen und diese bis dahin ausreichend

kenntlich zu machen. [...] |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Umgangssprachlich wird mit "Straße"

meist die Fahrbahn bezeichnet - der Begriff Straße umfasst

jedoch u.a. auch Geh- und Radwege, Seitenstreifen, Parkplätze

usw. (vgl. §2 StrG). Entsprechend gelten die Festlegungen des

§32 StVO auch auf diesen Verkehrsflächen bzw. überall dort, wo

öffentlicher Verkehr im Sinne der StVO stattfindet - und sei es

lediglich Fußgängerverkehr. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verarbeitung von Einblaßdämmung im

Zuge einer Dachsanierung. Was zum Baustellenalltag gehört, ist

eine unzulässige Hindernisbereitung nach §32 StVO. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Situationen wie im Foto sollten grundsätzlich vermieden werden -

im Idealfall bereits durch eine sachgerechte Planung bzw.

Organisation.

Im konkreten Beispiel hätte der Anhänger z.B. direkt am Gebäude

abgestellt werden können, um dann rechts daneben eine freie

bzw. unverstellte Verkehrsfläche zur Verfügung zu stellen. Hierzu muss man in der

gezeigten Arbeitsweise aber erstmal ein Problem sehen - und das

möglichst bevor ein Unfall passiert. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

ungesicherte Verlegung von

Elektroleitungen und Schläuchen im Rahmen einer Veranstaltung. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelbrücken zum Schutz von Kabeln bzw. Leitungen

Kabelbrücken zum Schutz von Kabeln bzw. Leitungen

Der Einsatz von Kabelbrücken erfolgt oftmals aus dem

Anspruch heraus, Stolpergefahren durch "lose" verlegte Kabel

oder Schläuche zu reduzieren. Bei genauer Betrachtung sind

Kabelbrücken aber maßgeblich aus technischer Sicht

erforderlich, um z.B. Elektroleitungen vor mechanischer

Beschädigung zu schützen. Dies gilt sowohl für Kabel bzw.

Leitungen zur Energieversorgung, als auch für empfindliche

Signalleitungen - z.B. bei Veranstaltungen. Selbst wenn man z.B.

in einer einfachen Schuko-Verlängerungsleitung auf Grund des

geringen Durchmessers keine

nennenswerte Stolpergefahr sehen sollte - so erfordern doch

zumindest die einschlägigen Anforderungen an den Betrieb dieser

Leitung (z.B.

DIN-VDE, Branchenstandards, Regelwerke der DGUV usw.)

entsprechende Maßnahmen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Stolpergefahr und mechanische

Beanspruchung in Kombination. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelbrücken und

Barrierefreiheit

Kabelbrücken und

Barrierefreiheit

Bei der Durchführung von Baumaßnahmen oder Veranstaltungen sollte es

- soweit möglich - vermieden werden, Leitungen oder Schläuche

unmittelbar auf Verkehrsflächen zu verlegen. Denn selbst eine dem

Stand der Technik entsprechende Kabelbrücke beseitigt die

Stolpergefahr nicht vollständig, sondern schafft im Grunde sogar

eine neue (je nach Produkt und Anwendung). Zudem werden Kabelbrücken - je

nach Ausführung - insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zum

Hindernis, welches in vielen Fällen nur mit fremder Hilfe

überwunden werden kann. Besonders problematisch erweisen sich

mehrere Kabelbrücken-Strecken nebeneinander, wenn mehr

Leitungen verlegt werden müssen, als in eine Kabelbrücke passen

(mehr dazu später).

Es sollte daher stets versucht werden, Leitungen und Schläuche mit

standsicheren

Hilfsgerüsten (z.B. Gerüstbau- oder Traversenkonstruktionen) in

einer entsprechenden Höhe über den jeweiligen

Verkehrswegen zu führen. Dies gilt erst recht bei längerfristigen

Maßnahmen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gerade im

Bereich von Baustellen oder Veranstaltungen die jeweiligen Verkehrsflächen

ggf. auch durch große Kraftfahrzeuge (Lieferfahrzeuge,

Feuerwehr) genutzt werden, so dass die

Montagehöhe nicht allein nach Fußgängern und Radfahrern zu

bemessen ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

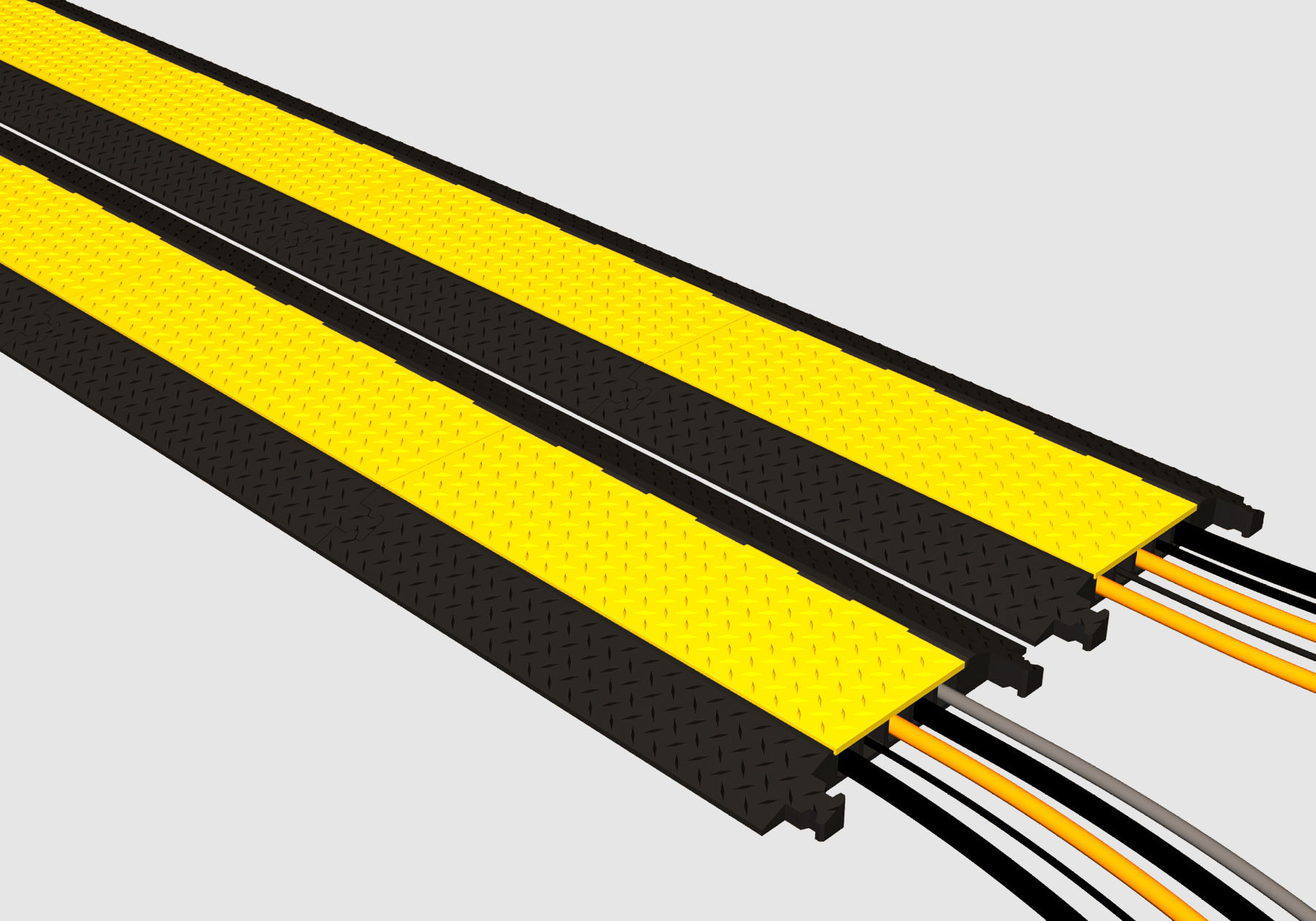

Kabelbrücken mit Rollstuhlrampe

Kabelbrücken mit Rollstuhlrampe

Wenn die Verlegung im Luftraum über der

Verkehrsfläche keine Option ist und Kabelbrücken zum Einsatz

kommen, sind Rollstuhlrampen ein guter Kompromiss: |

|

|

| |

|

|

| |

|

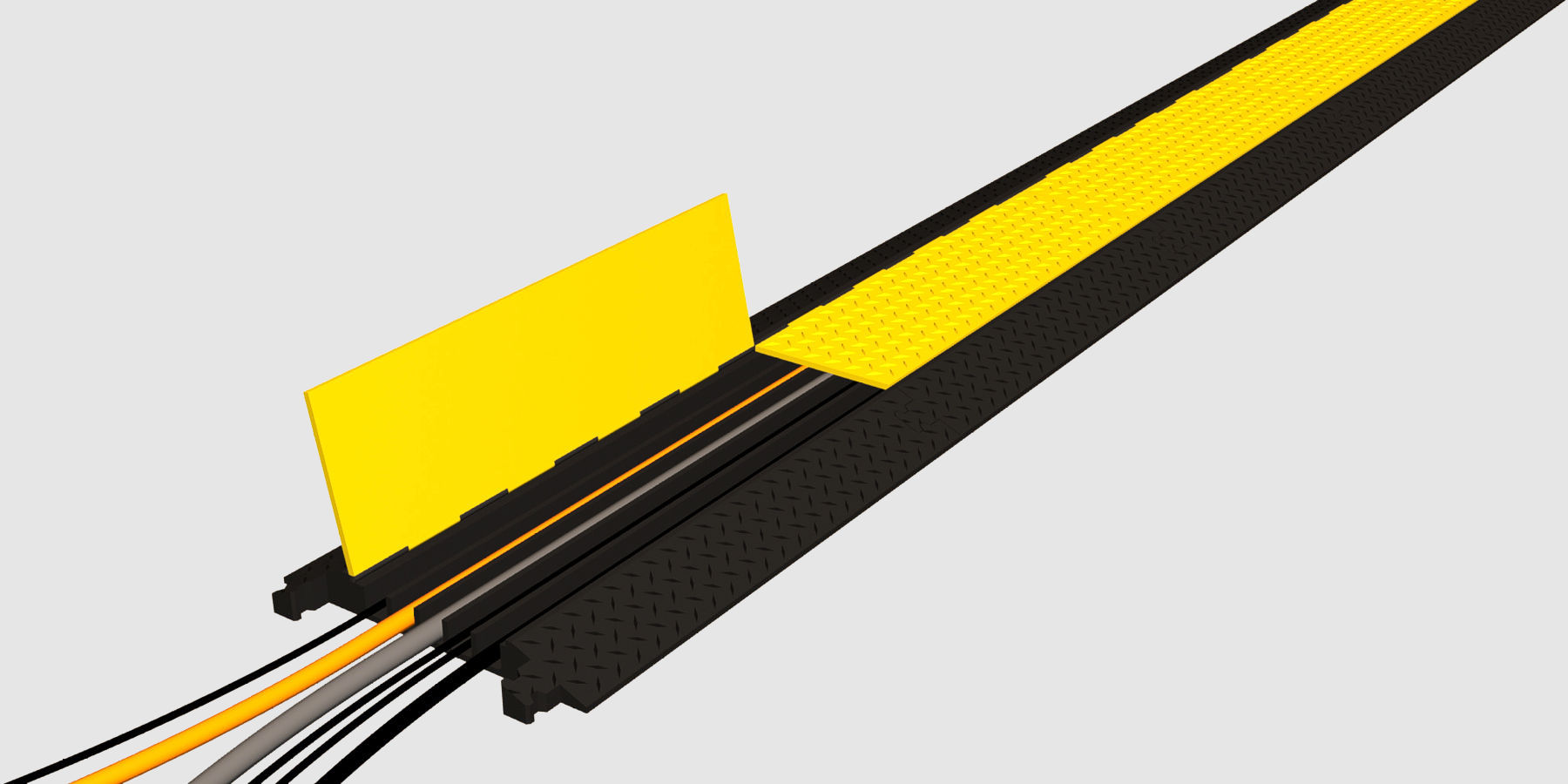

Beispiel einer Rollstuhlrampe an

einer Kabelbrücke. Das modulare System erlaubt auch die

Gestaltung deutlich breiterer Überfahrten bzw. Übergänge, so

dass die komfortable Überquerung nicht nur auf einen kleinen

Bereich beschränkt sein muss. Gerade in Fußgängerzonen oder auf

großen Plätzen usw. bietet es sich an, die komplette Strecke mit

diesen Elementen auszuführen. Das ist zweifellos ein

Kostenfaktor, welcher jedoch mit Blick auf die

Verkehrssicherheit, die Anforderungen mobilitätseingeschränkter

Personen und insbesondere hinsichtlich möglicher Haftungsrisiken, nur eine

untergeordnete Rolle spielt.

Derartige Lösungen bieten auch weitere Vorteile, z.B. für

Lieferanten (Überfahrbarkeit mit Paletten-Hubwagen, usw.), und

stellen auch im Bereich von Radwegen eine sinnvolle Option dar. |

|

|

| |

|

|

| |

|

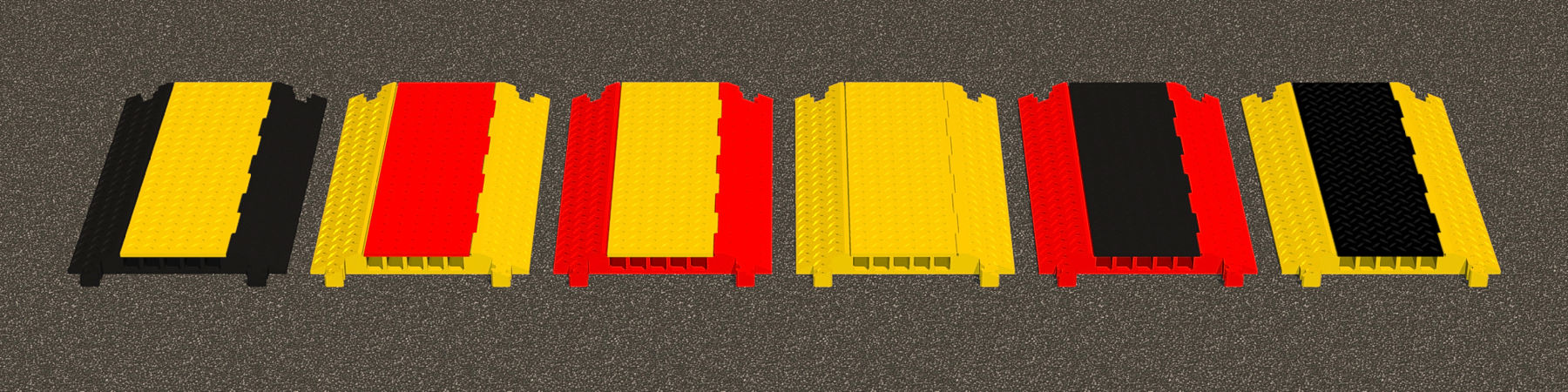

farbliche Gestaltung von Kabelbrücken

farbliche Gestaltung von Kabelbrücken

Kabelbrücken sollten möglichst auffällig sein,

damit sie deutlich als Hindernis erkennbar sind. Entsprechend

sollten komplett schwarze Elemente im öffentlichen Verkehrsraum nicht zum Einsatz kommen -

insbesondere wenn diese auch bei Dunkelheit genutzt werden.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Schwarze Kabelbrücke auf dunklem

Pflaster - schlechte Sichtbarkeit bereits am Tag. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Schwarze Kabelbrücke auf hellem

Pflaster - schlechte Sichtbarkeit spätestens bei Nacht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Schwarze Kabelbrücke mit gelbem Deckel auf

dunklem Pflaster - vergleichsweise gute Sichtbarkeit. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Vergleich von verschiedenen Standard-Farbkombinationen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beispiel für eine sehr gut sichtbare

Farbgestaltung. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

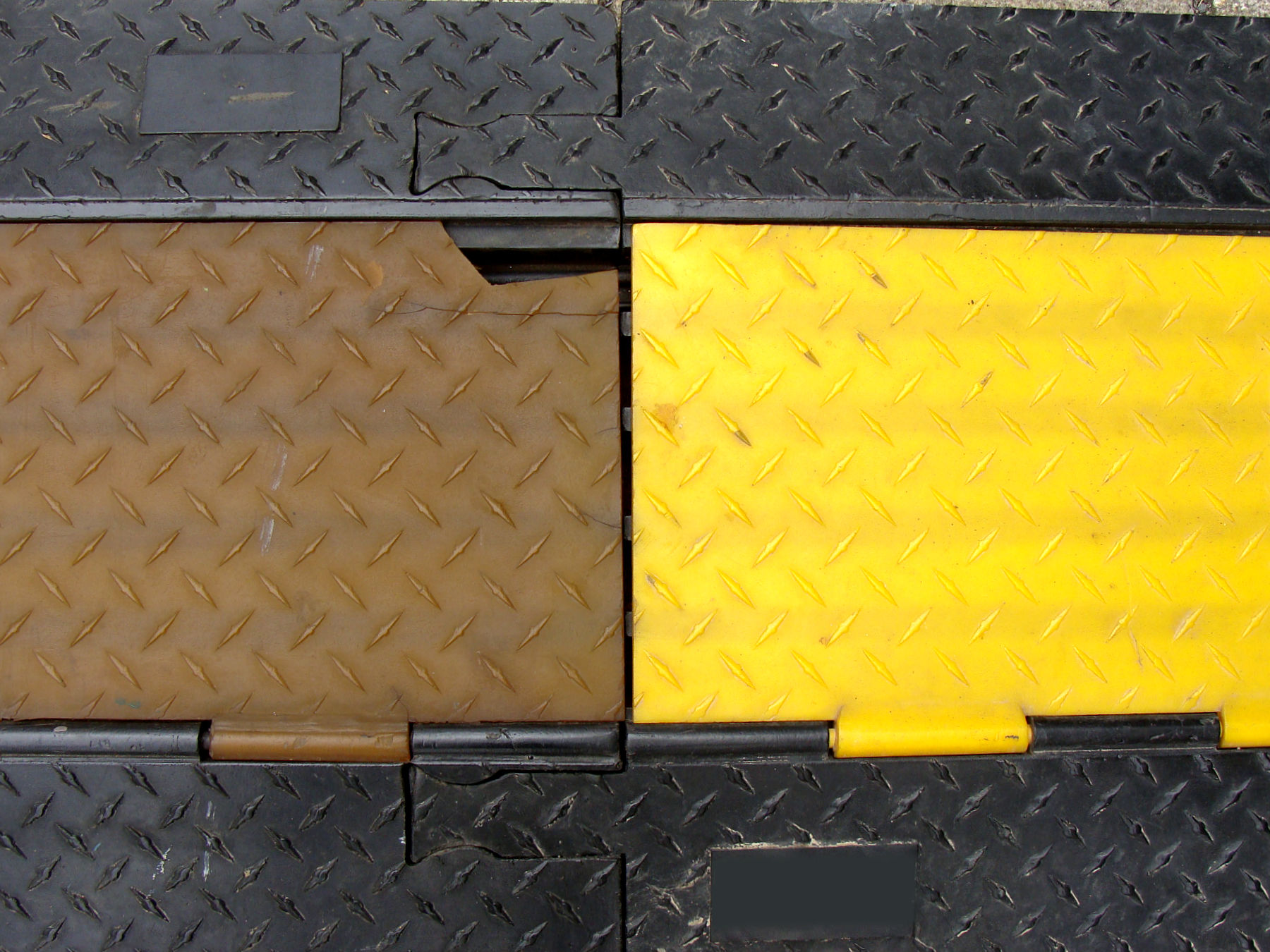

Hier ergibt sich ein guter Vergleich

in Sachen Sichtbarkeit - linke Kabelbrücke in der Ausführung

"Tarngelb". |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelbrücke "Marke Eigenbau"

Kabelbrücke "Marke Eigenbau"

Professionelle Kabelbrücken sind (je nach Produkt

und Qualität) nicht gerade

günstig, weshalb recht schnell Gedanken zum Eigenbau aufkommen.

Die entsprechenden Ergebnisse in Form von Stahl- Alu- oder

Holzkonstruktionen erweisen sich allerdings in den seltensten

Fällen als praxistauglich. Das beginnt damit, dass sich

Kunststoff-Kabelbrücken in einem gewissen Maße vorhandenen

Bodenunebenheiten anpassen können. Diese Eigenschaft fehlt z.B.

langen Konstruktionen aus Metall oder Holz, was neben Kippeln auch

hervorstehende Stolperkanten zur Folge haben kann. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelbrücke aus Holz - Funktion

meist nur

auf ebenen Untergründen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Holz-Kabelbrücke der Kategorie

"besser als nichts" im Fahrbahnbereich - fehlende Sicherung

im Bereich des Gehweges. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelmatten

Kabelmatten

Eine weitere preiswerte

Alternative stellen Kabelmatten dar. Es gibt Produkte, die

speziell für diesen Zweck hergestellt werden und solche, die

sich - vermeintlich - für die Anwendung als Kabelmatte eignen

(z.B. Schmutzfangmatten, Bautenschutzmatten, Förderbänder usw.). Kabelmatten haben den Vorteil, dass sie

üblicherweise eine geringe Bauhöhe aufweisen und damit

insbesondere durch mobilitätseingeschränkte Personen gut

überwunden werden können. Mit Blick auf den Schutz der verlegten

Leitung ist allerdings zu sagen, dass eine mechanische

Beanspruchung

durch die Verkehrslast und den Untergrund gegeben ist, sofern keine zweite Lage als

"Schutzschicht" auf dem Boden verlegt wird. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelmatten haben eine

vergleichsweise schlechte Lagestabilität, insbesondere bei hoher

Verkehrsbelastung. Im konkreten Beispiel soll die Stolpergefahr

im Bereich einer elektrischen Leitung vermindert werden -

stattdessen ergibt sich eine neue Stolpergefahr durch die

Kabelmatte. Wer also nicht bereits über den ungesicherten

Schlauch im Bildvordergrund stolpert, bleibt ggf. mit dem Fuß in einer der

"Fangtaschen" der Kabelmatte hängen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Gummi-Kabelmatte bei einer

Großveranstaltung nach einigen Tagen in Betrieb. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Andere Stelle, gleiches Ergebnis.

Eine zusätzliche Stolpergefahr bilden die allseitig bis zu 3cm

hochstehenden Kanten - im Bereich der verlegten Leitung

sind es sogar etwa 5cm. Das Bild zeigt auch, dass die Matte -

sofern sie denn lagestabil wäre - für die gesamte Breite des

Weges ohnehin zu schmal ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Was hier anfangs noch "gut" wirkt,

erweist sich spätestens bei zunehmendem Fußgängeraufkommen und

insbesondere in den Nachtstunden (Sichtbarkeit) als

unzweckmäßig. Gerade Feinriefenmatten haben (unverklebt) so gut

wie gar keine Lagestabilität - vielmehr ergibt sich zeitnah ein

Knäuel, welches abseits des ursprünglich abgedeckten Kabels

nur noch als Stolperfalle dient. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Produktauswahl bei Kabel- bzw. Schlauchbrücken

Produktauswahl bei Kabel- bzw. Schlauchbrücken

Sofern Kabelbrücken konstruktiv miteinander verbunden sind und

sich ein "durchgehendes Band" ergibt, bleiben diese zumindest im

Gehwegbereich dort liegen, wo sie liegen sollen. Im Bereich der

Fahrbahn sieht das naturgemäß anders aus, insbesondere auf

glattem Pflaster. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Für den vorgesehenen Einsatz

ungeeignet: Auch abgedeckt entsteht kein wirksamer Schutz der

verlegten Leitung, da die Kabelbrücke unten offen ist und somit

die mechanische Beanspruchung durch das Scheuern auf Asphalt

begünstigt. Zudem sorgt die fehlende Verbindung der Elemente

untereinander dafür, dass sich diese beim Überfahren

verschieben. Der Einsatz solcher Produkte ist daher allenfalls

im innerbetrieblichen Werkverkehr denkbar - für den

öffentlichen Verkehrsraum sind sie hingegen denkbar ungeeignet. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Im Gehwegbereich erwirken Produkte

diesen Typs eine erhöhte Stolpergefahr, bedingt durch die

vergleichsweise ungünstige Bauform. Auch in diesem Fall sorgt

die schwarze Grundfarbe für eine unzureichende Erkennbarkeit -

ein Problem, welches durch die Kennzeichnung mittels

Markierspray versucht wurde zu heilen. Am Tag sicherlich nicht

gänzlich unwirksam, bei Dunkelheit jedoch weitgehend ohne

Funktion. Grundsätzlich sollte in solchen Fällen die Verlegung

der Leitung im Luftraum über der Verkehrsfläche den Vorzug

erhalten. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der "Worst Case" ist hier zu sehen:

Schlauchbrücke im Fußgängerbereich auf Natursteinpflaster. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die ohnehin mangelhafte

Lagestabilität (ursprünglich war der Verlauf gerade) kann durch

Regen noch weiter verschlechtert werden. Systeme, wie sie hier

eingesetzt wurden, sind tatsächlich nur zum Schutz von

Schläuchen bzw. Leitungen vorgesehen, sie bieten aber keinen

hinreichenden Schutz der Verkehrsteilnehmer und erweisen sich

insbesondere für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Rollatoren

als Hindernis (wobei diese ohnehin mit Altstadt-Pflaster

Schwierigkeiten haben können, aber das ist ein anderes Thema).

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Als wäre die ungünstige Formgebung

nicht schon ausreichend, wurde hier sogar noch eine zusätzliche

Stolpergefahr geschaffen... |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

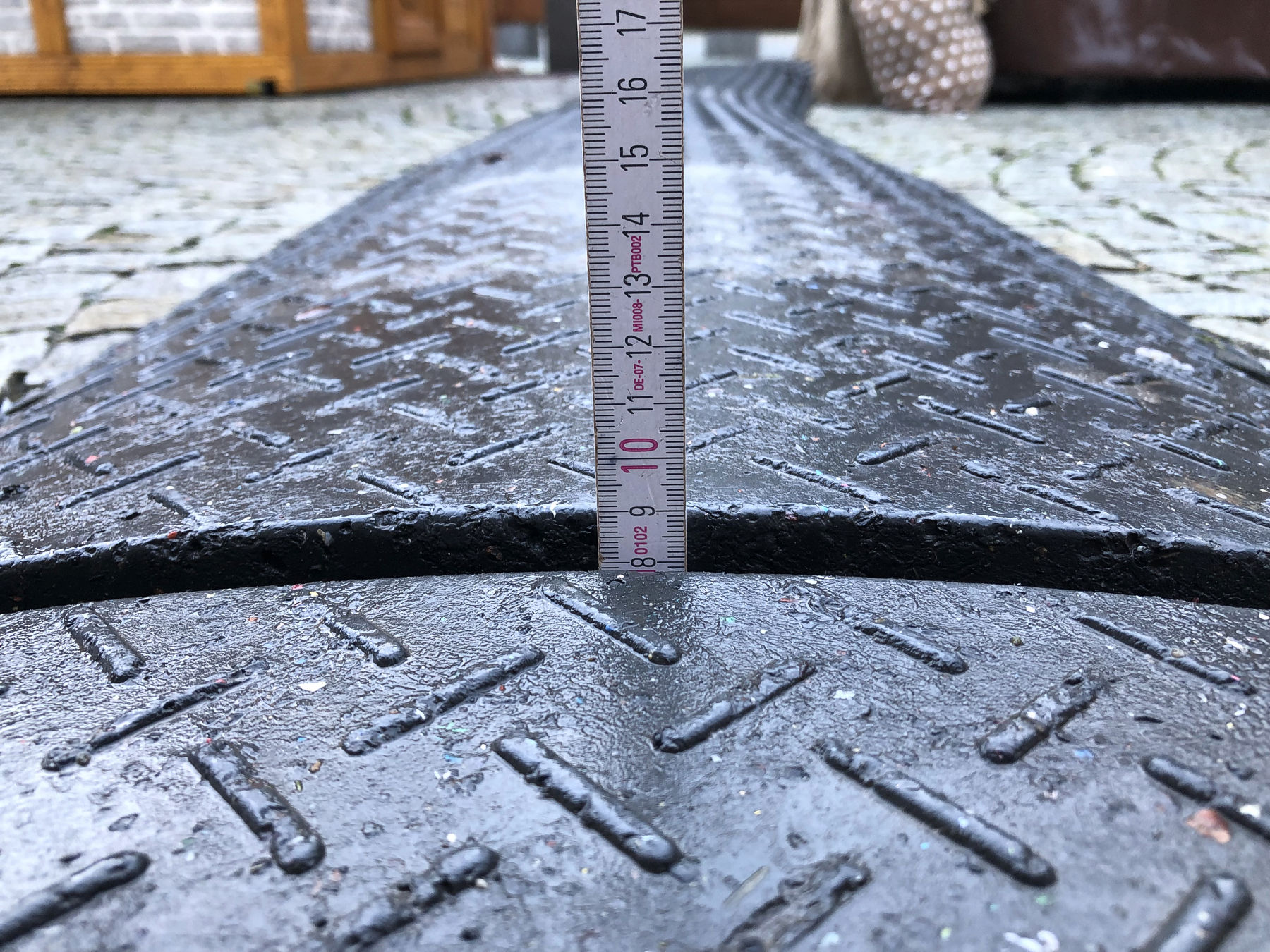

...denn die Kabelbrücke wölbt sich

beidseitig nach oben und liegt folglich nicht plan auf dem

Gehweg auf. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der Grund dafür besteht in einem zu

dicken Schlauch, welcher die (unten offene) Kabelbrücke quasi

"aufbiegt". Das Foto verdeutlicht, dass die Kabelbrücke nunmehr

beidseitig gewölbt ist. In Längsrichtung gesehen bildet die

stumpfe Vorderkante eine zusätzliche Stolpergefahr. Wenn es bei

dieser "Lösung" etwas sinnvolles gibt, dann ist es die gelbe

Grundfarbe. Ansonsten hätte man den Schlauch auch ohne

Kabelbrücke verlegen können, denn eine sichere Überquerbarkeit

ist so natürlich nicht gegeben. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

In dieser Richtung ergibt sich

gewissermaßen ein Hindernisparcours. Zudem wird nicht die volle

Breite der verlegten Strecke abgedeckt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelbrücken mit reduzierter Bauhöhe

Kabelbrücken mit reduzierter Bauhöhe

Natürlich sollte das Ziel bei der Investition in

Kabelbrücken maßgeblich darin bestehen, ein Produkt

zur Verfügung zu haben, mit dem sich möglichst alle denkbaren

Anwendungsfälle wortwörtlich "abdecken" lassen. Mit Blick auf

den reinen Schutz der Leitungen würde die Wahl vermutlich auf

große Kabel- bzw. Schlauchbrücken fallen, da man hier von der

Schukoleitung bis zum C-Schlauch alles unterbringt - wären da

nicht die Anforderungen der Verkehrsteilnehmer. Gerade im

Geh- und Radwegbereich sollten Kabelbrücken so flach wie möglich, bzw. nur

so hoch, wie technisch nötig, ausgeführt werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Flache Kabelbrücke im Gehwegbereich. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelbrücke mit einer Bauhöhe von

nur 35mm, für Leitungen bzw. Schläuche bis 19mm Durchmesser. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Typischer Eingangsbereich eines

Weihnachtsmarktes mit Kabelbrücke. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eingesetzt wurde ein Produkt mit 8cm

Bauhöhe, obwohl - zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, nur vier

vergleichsweise dünne Leitungen geführt werden müssen. Hier

hätte also eine Kabelbrücke mit reduzierter Bauhöhe ausgereicht

- im Idealfall ein Produkt mit breiten bzw. flachen Rampen,

welche mit Rollstuhl oder Rollator bequem zu überwinden sind und

die zudem auch die allgemeine Stolpergefahr reduzieren. Den

Vorzug hat natürlich eine Leitungsführung im Luftraum, z.B. über

ein (ggf. festlich geschmücktes, bzw. dem Anlass entsprechend

gestaltetes) Eingangsportal. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ähnlich ist der Sachverhalt hier:

Viele der in Fußgängerbereichen eingesetzten Kabelbrücken wurden

in erster Linie zum Schutz von Leitungen vor Kraftfahrzeugen

entwickelt und sind entsprechend dimensioniert bzw. geformt.

Tatsächlich genügen aber oftmals speziell für den

Fußgängerverkehr vorgesehene Kabelbrücken, allerdings wird

dieser Bedarf oftmals nicht erkannt, bzw. es fehlt die

Bereitschaft, in solche Systeme zu investieren. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Mit dem Rollstuhl sind solche und

ähnliche Kabelbrücken in der Regel nur mit fremder Hilfe /

Begleitperson, bzw. mit großer Anstrengung rückwärts

überfahrbar. Elektromobile können auf Grund der geringen

Bodenfreiheit sogar aufsetzen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch in diesem Fall hätten flachere

Kabelbrücken genügt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

modulare Kabelbrücken

modulare Kabelbrücken

Kabelbrücken verfügen meist über bis zu 5 Kanäle,

die bei entsprechendem Bedarf schnell "voll" sind. Hierbei ist

zu beachten, dass Kabelbrücken auch nicht derart

mit Leitungen vollgestopft werden dürfen, dass gerade noch der

Deckel schließt. In der Praxis werden deshalb bei größerem Bedarf

einfach mehrere Kabelbrücken-Strecken parallel verlegt: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Negativbeispiel: Liegen

mehrere Kabelbrücken-Stränge dicht beieinander, ergibt sich eine

vergleichsweise hohe Stolpergefahr, bedingt durch den

entstehenden "künstlichen Graben" zwischen den Strecken. Dieser

wird insbesondere für Rollstuhlfahrer bzw. Personen mit Rollator usw. zur Falle - von

dieser Lösung ist daher Abstand zu nehmen (im wahrsten Sinne des

Wortes). Denn behelfen kann man sich u.a. mit der Verlegung der

Kabelbrücken-Stränge in einem größeren Abstand zueinander (z.B.

3m) - dies ist allerdings nur eine Notlösung. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

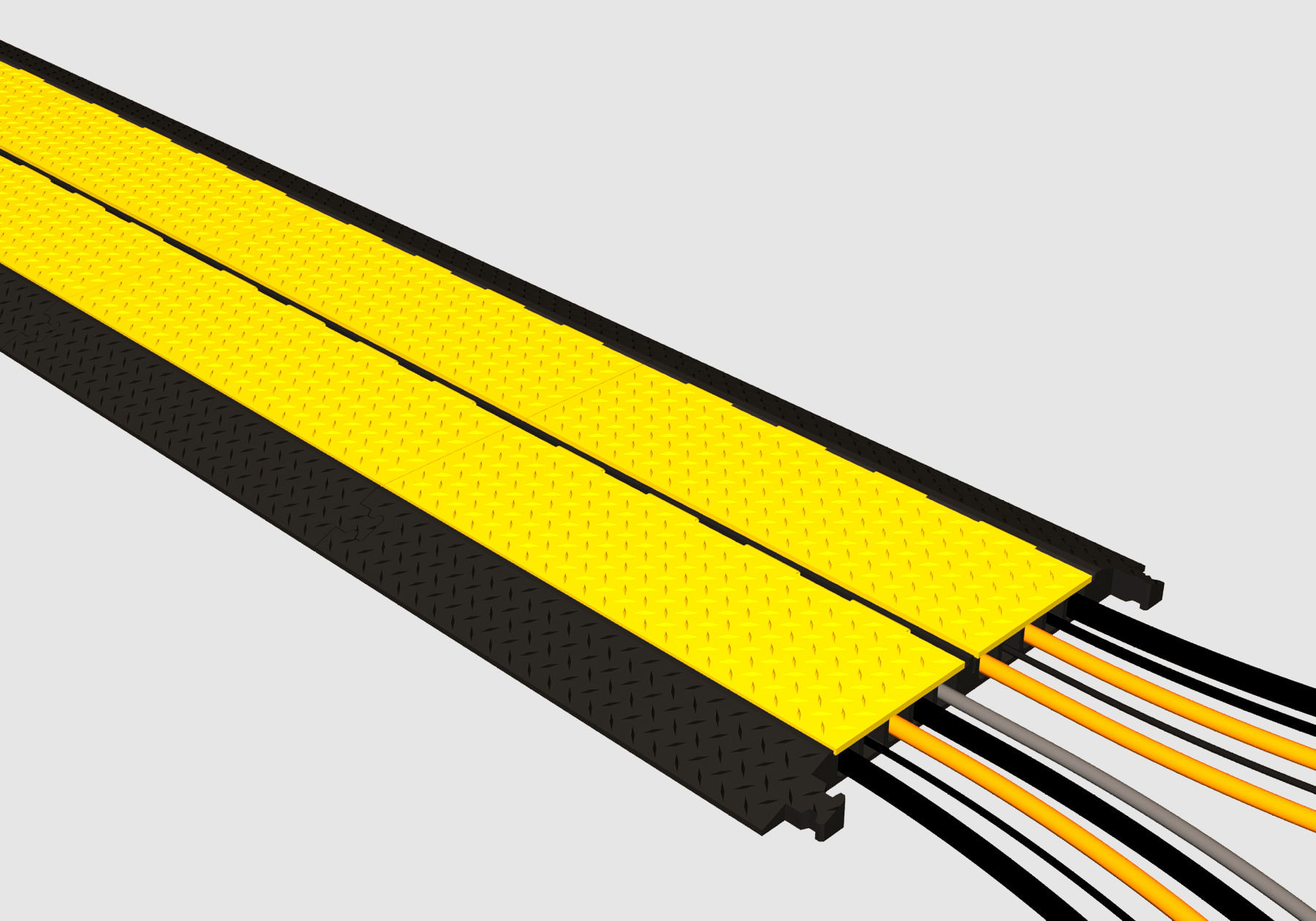

Positivbeispiel: Deutlich

professioneller und flexibler sind modulare Kabelbrücken, die je

nach Bedarf zusammengesetzt werden. Mit diesen Elementen ist es

möglich, beliebig breite Kabelbrücken-Stränge herzustellen -

natürlich ohne den störenden "Graben" dazwischen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

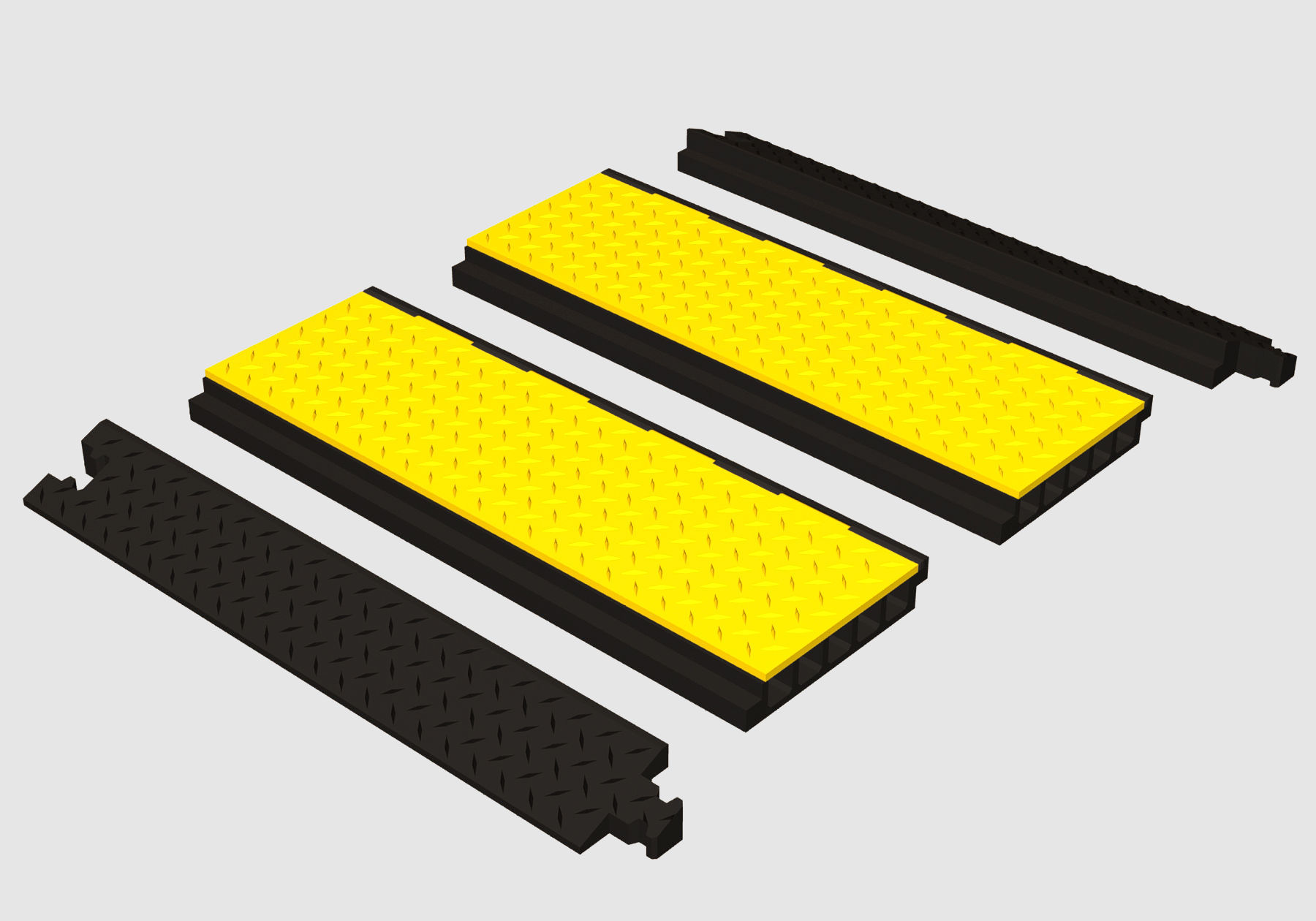

Das System besteht aus einem bzw.

mehreren Mittestücken (mit Klappdeckel) und den jeweiligen

Rampen. Letztere gibt es je nach Hersteller auch in

unterschiedlichen Breiten bzw. Steigungen, so dass auch in diesem

Fall die sichere Überfahrbarkeit durch Rollstuhlfahrer usw.

gewährleistet wird. Die Industrie bietet ohne Zweifel eine

Vielzahl passender Produkte an, mit denen im Grunde jede

Anforderung erfüllt werden kann. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Praxis sieht derweil so aus: Was

nicht passt ... wird einfach daneben gelegt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

sortenreine Verlegung

sortenreine Verlegung

Sowohl die gewünschte

Lagestabilität, als auch die Anforderungen an die

Verkehrssicherheit, erfordern den Einsatz von sortenreinen

Kabelbrücken, denn nur so ist eine hinreichende Verbindung der

Elemente untereinander gegeben. Natürlich gibt es Produkte

verschiedener Hersteller, die konstruktiv zusammenpassen oder

Übergangsstücke bzw. Adapter, die unterschiedliche

Kabelbrücken-Typen sicher miteinander verbinden. Fragwürdig ist

hingegen die Kombination von nicht zusammen passenden Elementen

zu einem Strang, denn dadurch sind Verschiebungen bzw.

Stolperkanten vorprogrammiert: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Fragwürdige Konstruktion, die

immerhin dank in die Pflasterfugen geschraubter

Senkkopfschrauben zumindest etwas hält. Ob die Verwendung

derartiger Schrauben im Fahrbahnbereich sinnvoll ist (Reifen

reagieren üblicherweise nicht immer zufriedenstellend auf den

Kontakt mit Schrauben oder Nägeln), bleibt fraglich. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Strecke aus unterschiedlichen

Kabelbrücken auf dazu "passendem" Untergrund (Gehweg /

Fußgängerzone). |

|

|

| |

|

|

| |

|

Schlauchbrücken im Fahrbahnbereich

Schlauchbrücken im Fahrbahnbereich

Viele kennen die

einschlägigen Fotos im Internet, auf denen Schlauchbrücken im

Bereich von Schienen bzw. Bahnübergängen zu sehen sind, um dem

Zug vermeintlich das "Überqueren" eines Feuerwehrschlauches zu

ermöglichen. Die Unbedarftheit in der Anwendung dieser

Einrichtungen, die bei diesen - echten oder gestellten Szenen - für den einen oder anderen Schmunzler sorgt,

ist in der Realität auch im Bereich des Straßenverkehrs anzutreffen: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Schlauchbrücke im Fahrbahnbereich.

Solche Lösungen sind allenfalls im Rahmen einer Notmaßnahme

(Feuerwehreinsatz usw.) denkbar, bedürfen aber auch dann

zumindest einer auffälligen zusätzlichen Kennzeichnung mit

Leitkegeln, Blitzleuchten usw. Im konkreten Beispiel handelt es

sich jedoch um Abrissarbeiten und damit um eine geplante

Arbeitsstelle. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Sofern eine Verlegung im Luftraum

nicht möglich ist (die Freileitung rechts im Bild könnte z.B.

die Stellung eines Hilfsgerüstes erschweren), sollten die

Schlauchbrücken doch zumindest in so ausreichender Anzahl

verlegt werden, damit wenigstens ein Fahrstreifen in der

gesamten

Breite (ca. 3,00m) abgedeckt wird. Hierfür bedarf es natürlich einer

entsprechenden Verkehrsführung mittels Leitbaken usw. um den

Verkehr auf diesen Fahrstreifen zu beschränken bzw. zu

"kanalisieren". Das tiefergelegte Fahrzeuge womöglich trotzdem ein Problem mit

dieser Situation haben, steht natürlich auf einem anderen Blatt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Eine fachgerechte Führung des

Verkehrs auf der Fahrbahn gibt es natürlich nicht. Lediglich

zwei Leitbaken sichern das Standrohr, die linke Bake weist zudem

in die falsche Richtung, denn letztendlich wurde hier ein

"Fahrbahnteiler" gebaut. Im Übrigen wäre der Schlauch als

Hindernis auch gegenüber dem Gehweg zu sichern und zwar nicht

mit Leitkegeln (künftig auf Gehwegen im Anwendungsbereich der

RSA an solchen Stellen unzulässig), sondern mit Absperrschrankengittern. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrssicherung an Kabel- und Schlauchbrücken (Fahrbahn)

Verkehrssicherung an Kabel- und Schlauchbrücken (Fahrbahn)

Grundsätzlich muss beim Einsatz von Kabelbrücken und ähnlichen

Einrichtungen auf Fahrbahnen klar sein, dass diese Elemente den

Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigen. Zudem hat bereits ein

durchschnittliches Verkehrsaufkommen negative Auswirkungen auf

die Lagestabilität der Trasse, so dass im schlimmsten Fall die

Leitungen ungeschützt sind und die Kabelbrücken-Elemente lose

verteilt auf der Fahrbahn liegen. Es versteht sich daher

eigentlich von selbst, dass Kabel- und Schlauchbrücken

allenfalls für gering befahrene Nebenstraßen in Frage kommen -

keinesfalls sind sie auf Hauptverkehrsstraßen usw. einzusetzen.

Ein weiterer Aspekt ist die zulässige Traglast, die je nach

Produkt sehr unterschiedlich sein kann. Das gilt sowohl für den

Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum, als auch im reinen

Baustellenbetrieb - daher ergeben sich auch hier Einschränkungen

zur Nutzbarkeit dieser Elemente.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Kabelbrücke im Bereich einer

Kranstellung (Blitzschutz). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Das Schadensbild zeigt, dass die

eingesetzten Produkte der Verkehrsbelastung nicht standhalten. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Beschilderung

Beschilderung |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Z 112

und Z 274-10 |

Z 112

mit Entfernungsangabe |

Z 101

mit Sonder-Zusatzzeichen |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Grundsätzlich sollte vor Schlauch-

und Kabelbrücken im Fahrbahnbereich mit entsprechenden

Gefahrzeichen gewarnt werden. Sachgerecht bzw. für den

Verkehrsteilnehmer verständlich ist das Zeichen 112 "unebene

Fahrbahn", da dieses z.B. auch an Fräskanten und ähnlichen

Stellen eingesetzt wird. In der Regel wird es erforderlich sein,

die Geschwindigkeit mittels Zeichen 274 zu beschränken -

üblicherweise auf maximal 10km/h, je nach Produkt ggf. auch nur

5km/h (vgl. Hersteller-Hinweise). Natürlich muss bei der

Anordnung von Zeichen 274 geprüft werden, ob vor Ort bereits

eine anderweitige Beschränkung (z.B. 30km/h) besteht, denn diese

müsste im Anschluss an die Kabelbrücke neu beschildert werden.

Um einen konkreten Bezug des

Gefahrzeichens zur Kabelbrücke herzustellen, sollte dieses nicht

zu weit entfernt aufgestellt werden - allerdings auch nicht

unmittelbar an der Querungsstelle. Die verkürzte Entfernung ist

in jedem Fall auf einem Zusatzzeichen anzugeben. Alternativ kann

anstelle von Zeichen 112 auch das Zeichen 101 mit dem

Sonder-Zusatzzeichen "Schwelle" angeordnet werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zusammenfassung / Fazit

Zusammenfassung / Fazit

Gerade in der

Vorweihnachtszeit wird in den Medien von Stürzen über

Kabelbrücken bzw. über die Barrierefreiheit von

Weihnachtsmärkten berichtet. Das "Problem Kabelbrücke" besteht

aber natürlich bei allen Veranstaltungen über das ganze Jahr und

betrifft auch Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum.

Unabhängig von einem möglichen Mitverschulden der Gestürzten

(z.B. mangelnde Aufmerksamkeit), zeigt sich nahezu durchweg das

gleiche "Problembewusstsein" bei den Verantwortlichen:

"Die Kabelbrücken waren

vorhanden, wurden jedoch am Tag vor dem Unfall entwendet",

oder "die nicht vollständige Abdeckung der Leitungen erfolgte

bewusst, um ein besseres Überqueren zu ermöglichen, oder

"anders lösen könne man die Stromzufuhr nun mal nicht" - so, bzw. so

ähnlich lauten die jeweiligen Auskünfte. Tatsächlich wird es in

vielen Fällen einfach nur versäumt, sich vorab die richtigen

Gedanken zu machen - insbesondere in Bezug auf Personen mit

Rollstuhl oder Rollator. Würde man deren Bedürfnisse hinreichend

berücksichtigen, gäbe es in der Konsequenz auch keine

Stolpergefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Neben diesen elementaren

Anforderungen wird auch verkannt, dass die Industrie eine

Vielzahl passender Lösungen anbietet, um nahezu allen Ansprüchen

gerecht zu werden. Ob flache Kabelbrücken für vergleichsweise

dünne Leitungen und Schläuche, oder spezielle Rollstuhlrampen

für größere Kabelbrücken - rein technisch gesehen gibt es keinen

Grund, im Zuge einer Leitungsverlegung Stolpergefahren zu

schaffen. In dieser Sache gilt es zudem festzuhalten, dass ein

Großteil der eingesetzten professionellen Kabelbrücken überhaupt

nicht für den Einsatz in Fußgängerbereichen konzipiert ist, bzw.

den Anforderungen von Rollstuhlfahrern usw. nicht gerecht wird.

Vielmehr handelt es sich in aller Regel um Produkte, die in

erster Linie dazu bestimmt sind, elektrische Leitungen und

Schläuche vor Fahrzeugen zu schützen und deren Formgebung

(insbesondere auch deren Bauhöhe) hierfür bemessen ist.

Gerade auf Marktplätzen bzw.

ähnlichen Veranstaltungsorten bietet es sich zudem an, durch

eine geschickte Anordnung von Elektranten bzw. ähnlichen

Versorgungspunkten, den Einsatz von Leitungen auf

Verkehrsflächen vollständig auszuschließen, bzw. auf das absolut

notwendige Maß zu reduzieren. Zudem können in vielen Fällen

bauliche Leitungsüberführungen im Luftraum über Verkehrsflächen

realisiert werden, so dass auf Kabelbrücken - seien sie auch

noch so flach bzw. rollstuhlgerecht - verzichtet werden kann. |

|

|

| |

|

|