| |

|

|

| |

|

Bezugsquellen der Richtlinien zur

verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen - RSA 2021 |

|

Die RSA 21 sind seit

15.02.2022 als Druckausgabe erhältlich. Neben der Fassung

des FGSV-Verlages als offizieller Herausgeber und Rechteinhaber,

sind die RSA Ausgabe 2021 u.a. beim Verkehrsblatt-Verlag, beim

Kirschbaum-Verlag und bei Moravia erhältlich. Zusätzlich zur

gedruckten Ausgabe werden die RSA 21 auch als PDF-Datei sowie im

FGSV-Reader zur Verfügung gestellt. Näheres entnehmen Sie bitte

den nachfolgend verlinkten Websites. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

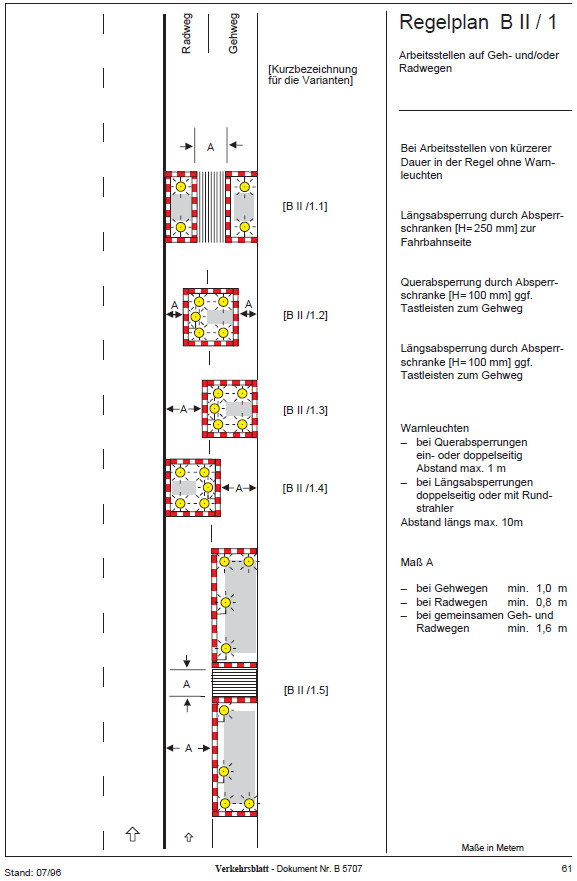

Wichtiger Hinweis zu den neuen Regelplänen:

Die neuen Regelpläne weichen sowohl inhaltlich, als auch hinsichtlich der

Nummerierung von den alten Varianten ab. Bei Ausschreibung, Beantragung,

Anordnung und Beauftragung sollte daher immer Bezug auf die RSA

21 genommen

werden, im Idealfall mit dem jeweiligen Regelplan als Anhang. Die bloße Benennung der Regelplan-Nummer führt hingegen

unweigerlich zu Missverständnissen und damit ggf. zu einer ganz

anderen Ausführung als eigentlich geplant bzw. angeordnet.

Die neuen Regelpläne können unter

www.fgsv-verlag.de/rsa-21-pdf eingesehen werden.

Hierzu bitte auf der

verlinkten Seite nach unten scrollen, dort sind die Pläne

als pdf-Dateien bereitgestellt. Es handelt sich um 33 Regelpläne

für innerörtliche Straßen, 23 Regelpläne für Landstraßen und 40

Regelpläne für Autobahnen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

RSA Ausgabe 21 - die wesentlichen Änderungen |

|

| |

|

|

| |

Die wesentlichen Änderungen der RSA Ausgabe

21 sind auf dieser Seite zusammengestellt. Hinweise hierzu, oder Fragen zu allen Themen rund um die neuen

RSA 21 sind jederzeit willkommen.

Während der langen Überarbeitungszeit der

RSA 21 ergaben sich zahlreiche Zwischenstände, welche durch

den Autor dieser Website vorab kommuniziert wurden, damit sich die

Anwender rechtzeitig auf die neuen Anforderungen einstellen konnten.

Viele Änderungen aus den

einzelnen Entwürfen sind in der endgültigen Fassung erhalten geblieben, einiges ist jedoch "auf der

Zielgeraden" entfallen - z.B. eine verbindliche Festlegung zur Grundfarbe

von Absperrschrankengittern (mehr dazu im entsprechendem Abschnitt

dieses Artikels).

Die verschiedenen und teils langwierigen Etappen der Überarbeitung

haben dazu geführt, dass einige in der

Gesamtbetrachtung doch recht fragwürdige Ansichten in die RSA 21 eingeflossen sind.

Zudem beruhen viele Anpassungen auf zwischenzeitlich geänderten

verkehrspolitischen Ansichten - wobei die daraus resultierenden

Änderungen in den RSA nicht immer sinnvoll sind. An einigen Stellen sind teils

fehlerhafte Darstellungen aus den ersten Entwürfen der ursprünglichen RSA-Teilfortschreibung erhalten geblieben, oder es wurden

bereits in den RSA 95 vorhandene Ungereimtheiten übernommen. Auch darauf wird im nachfolgenden Artikel

hingewiesen.

Vergleichsweise viele Ungereimtheiten finden

sich in den neuen Regelplänen, welche neben redaktionellen bzw. in der

Praxis unschädlichen "kosmetischen" Fehlern (z.B. fehlerhafte

Verkehrszeichennummern oder Abbildungen, fehlende oder überflüssige

Fahrbahnmarkierungen, falschweisende Leitbaken usw.), auch grobe, mithin

sicherheitsrelevante Fehler enthalten. Hier sind insbesondere die

fehlenden zusätzlichen Signalgeber an den Fußgängerfurten der Regelpläne

B I/17 und B I/19 zu nennen. Deshalb können insbesondere diese Regelpläne nicht ohne entsprechende Anpassungen angeordnet werden.

Zum Erfordernis zusätzlicher "Aufhaltesignalgeber" vor den Furten

- vgl. Regelplan B I/6. Auf

Grund der Vielzahl an Fehlern und Ungereimtheiten kann schon jetzt davon ausgegangen werden, dass eine

korrigierte Fassung der RSA 21 folgen wird. Wie viel Zeit diese

Überarbeitung benötigt, bleibt abzuwarten. |

|

| |

|

|

| |

Hinweise zu diesem Artikel

Da rsa-online.com inzwischen eine

wichtige Anlaufstelle für viele Anwender der RSA ist,

gebietet es die fachliche Verantwortung, auch auf die Fehler und

Probleme in den neuen RSA 21 hinzuweisen. Dabei geht es gar

nicht so sehr um einzelne grafische Fehlgriffe in den

Regelplänen oder typische Copy + Paste Fehler, sondern um die

praktischen Auswirkungen von mit guten Absichten eingeführten Änderungen, wie etwa den neuen Ankreuzmöglichkeiten in den

Regelplänen. Schon jetzt erreichen den Autor zahlreiche Anfragen

aus der Praxis, wie denn bestimmte Formulierungen in den RSA 21

zu werten seien, oder ob die ein oder andere Festlegung so richtig ist. Die Reaktionen in den bisher

durchgeführten Seminaren zu den Änderungen der RSA 21

fallen ähnlich aus.

Auf Grund des Urheberrechts der FGSV,

hat sich der Autor dieser Website sicherheitshalber dazu

entschieden, die zu kommentierenden Textpassagen

in der Regel nicht zu zitieren, sondern nur auf die jeweilige

Fundstelle in den RSA 21 zu verweisen. Das ist für die Leser

durchaus sehr hinderlich, aber aktuell nicht anders zu lösen.

Die nunmehr notwendige kostenpflichtige Lizenzierung durch die FGSV, wie sie z.B.

durch kommerzielle Anbieter vorgenommen werden muss (Betrifft

Verlage ebenso, wie Dozenten im Bereich MVAS), lehnt der Autor

aus nachvollziehbaren Gründen ab.

Im Zusammenhang mit dem umfassenden

Copyright der FGSV, welches in seinen Auswirkungen durchaus mit

dem von DIN-Normen (Beuth-Verlag) vergleichbar ist, erfolgt an

dieser Stelle der

Hinweis, dass Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen als

Bestandteil gesetzlicher Regelungen (StVO) keinen

Urheberrechtsschutz genießen und daher auch im Falle der RSA 21

frei verwendet werden dürfen. Die in diesem Artikel enthaltenen

Auszüge von Regelplänen sind wiederum vom umfassenden Copyright

der FGSV freigestellt, da die RSA 21 ansonsten in der Praxis

nicht anwendbar wären. Die FGSV hat sich in einer Email

gegenüber dem Autor dazu bekannt, Zitat: "Forschung, Praxis

und Lehre zu unterstützen, in dem die Regelpläne kostenfrei

hergenommen werden können".

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Bestimmtheit an vielen Stellen aufgeweicht: "sollte" statt "ist"

Bestimmtheit an vielen Stellen aufgeweicht: "sollte" statt "ist"

Gleich zu Beginn dieses Artikels

erfolgt Kritik, denn an nicht wenigen Stellen ist der verbindliche Charakter der RSA

im Zuge der Überarbeitung verloren gegangen. So ist in vielen Vorgaben und Anforderungen der RSA 21

ein "sollte" enthalten, während in den RSA 95

an gleicher Stelle von "müssen", "ist" oder

"sind" die Rede war.

Die nunmehr vorgenommene Aufweichung folgt

dabei keinem bestimmten Prinzip, denn dort wo Ausnahmen aus

fachlicher Sicht durchaus vertretbar oder gar wünschenswert wären, werden diese teilweise nicht

eröffnet. An anderen Stellen findet sich wiederum eine "sollte-Bestimmung"

obwohl gerade dort eine eindeutige Formulierung bzw. eine

Beschränkung der Ermessensausübung sachdienlicher

wäre.

Da bereits die vergleichsweise

eindeutigen Vorgaben der RSA 95 in der Praxis oftmals

unberücksichtigt blieben, oder lediglich als "unverbindliche" Empfehlungen

abgetan wurden, ist zu befürchten, dass die jetzt vorgenommenen

sprachlichen Korrekturen die Qualität von Absicherungsmaßnahmen

negativ beeinflussen könnten und damit der Verkehrssicherheit womöglich

einen Bärendienst erweisen.

Verkehrspolitisch scheint aber genau

das gewollt zu sein, denn der an vielen Stellen

eingesetzte "Sollte-Weichspüler" ist maßgeblich den Einflüssen

von Verkehrsjuristen auf Ebene des

Bundesverkehrsministeriums zuzuschreiben. Wenn man jetzt noch

bedenkt, dass im Zuge der Punktereform aus demselben Hause, ein wichtiges Druckmittel

der Behörden in Sachen mangelhafter Absicherung entfallen ist, nämlich der Punkt in Flensburg für Arbeiten ohne

verkehrsrechtliche Anordnung, zeichnet sich ein doch recht

fragwürdiges Gesamtbild.

Vor diesem Hintergrund bleibt

abzuwarten, ob die RSA 21 für eine deutliche Verbesserung der

Situation in der Praxis sorgen können, oder ob sie durch ihren

mitunter unverbindlichen Charakter zunehmend als bloße

Empfehlung wahrgenommen werden. |

|

|

RSA 95, Teil B 2.2.3 (2)

[...] Es müssen

mindestens vier Stück je voll gesperrtem Fahrstreifen

bei einem seitlichen Abstand von 0,6 m bis 1 m

aufgestellt werden. |

|

|

|

|

|

|

|

RSA 21, Teil B 2.2.4 (2)

"[...] Es

sollten mindestens vier Stück je voll gesperrtem

Fahrstreifen bei einem seitlichen Abstand von 0,6 m bis

1 m vorgesehen werden." |

|

|

|

|

|

|

|

RSA 95, Teil B 2.5.1

Über dem Schrankenblatt

müssen

mindestens 3 einseitige Warnleuchten (gelbes Dauerlicht)

je gesperrtem Fahrstreifen angebracht sein, die synchron

geschaltet auch gelb blinken dürfen. |

|

|

|

|

|

|

|

RSA 21, Teil B 2.5.2

Über dem Schrankenblatt

sollten

mindestens drei einseitige Warnleuchten (gelbes

Dauerlicht) je gesperrtem Fahrstreifen angeordnet sein,

die synchron geschaltet auch gelb blinken dürfen. |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Urheberrecht und Copyright

Urheberrecht und Copyright

Im Übrigen trägt die neue

Eigenschaft der RSA 21 als urheberrechtsgeschütztes Regelwerk der FGSV

einen nicht unerheblichen Teil zur vorbenannten Problematik bei. Im

Falle von technischen Regelwerken und Wissensdokumenten ist ein

entsprechendes Copyright zweifellos berechtigt - wobei auch in

diesem Bereich ein umfassendes Wissen einem großen Anwenderkreis

vorenthalten bleibt, da die Dokumente kostenpflichtig sind. Dies

ist aber eher ein Problem der finanziellen Ausstattung bzw.

Bereitschaft insbesondere im Bereich der zuständigen Behörden - denn gerade

dort beklagen viele Beschäftigte eine Ausstattung mit

unzureichenden oder veralteten Vorschriften und Regelwerken.

Bei einem

derart StVO-nahen verkehrsrechtlichen Regelwerk wie den RSA 21 (mithin in der

Funktion der VwV-StVO zur verkehrsrechtlichen Sicherung von

Arbeitsstellen an Straßen), darf die neue Situation durchaus

kritisch hinterfragt werden. Zwar sind inzwischen zumindest die

Regelpläne vom Copyright freigestellt, die textlichen Teile der

RSA 21 sind

jedoch weiterhin vom Urheberrecht erfasst. Dabei geht es gar

nicht darum, dass das Gesamtwerk nunmehr 45 Euro kostet,

sondern um die Tatsache, dass z.B. das Kopieren einzelner

Inhalte (auch digital aus der bereitgestellten PDF-Datei), immer

das Urheberrecht bzw. Copyright berührt. Darüber sollten sich

die Anwender in jedem Fall bewusst sein. Die RSA 95 waren

hingegen noch unter der Herausgeberschaft

des Verkehrsministeriums erschienen und deshalb

gemeinfrei. Das wäre auch im Falle der RSA 21 zweckmäßiger. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Anforderungen an Verantwortliche - MVAS Nachweis ist Pflicht

Anforderungen an Verantwortliche - MVAS Nachweis ist Pflicht

Die RSA 21 konkretisieren die aus den RSA 95 übernommene Formulierung zum Verantwortlichen

dahingehend, dass dieser nur benannt werden

kann, wenn die definierten Voraussetzungen erfüllt werden. Die

Einschränkung

"nur" fehlte bisher. Neu ist der aus den ZTV-SA

entnommene Verweis auf die deutsche Sprache als Vorraussetzung,

da es diesbezüglich insbesondere im Zuge von

Baustellenkontrollen immer wieder zu Problemen kam bzw. kommt. |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Mit den RSA 21 muss nun auch im Zuge

der verkehrsrechtlichen Anordnung ein Schulungsnachweis nach MVAS vorliegen - also nicht wie bisher nur vertragsrechtlich,

sondern auch verkehrsrechtlich. Das mögliche Absehen bei

"Arbeiten mit geringen verkehrlichen Auswirkungen", liegt

allein im Ermessen

der zuständigen Behörde und kann daher beim Vorliegen

entsprechender Sachgründe auch unterbleiben. |

|

|

| |

|

|

| |

|

In diesem Zusammenhang sollten

natürlich die anordnenden Behörden in den Fokus rücken, denn

auch sie haben entsprechenden Schulungsbedarf und werden deshalb

als eigene Schulungsgruppe im MVAS geführt. Seminare oder

Weiterbildungen bleiben in diesem Bereich jedoch oftmals

verwährt, oder sie gelangen allenfalls dann zur Umsetzung, wenn

die Angestellten eine solche Schulung gegenüber ihrem

Dienstherrn mit Nachdruck einfordern.

Insofern muss klar sein, dass die neue verkehrsrechtliche Schulungsverpflichtung

des Verantwortlichen ad absurdum geführt wird, wenn z.B. der

Sachbearbeiter in der Verkehrsbehörde selbst über keine

ausreichenden Fachkenntnisse insbesondere bezüglich der RSA 21 verfügt. Schulungen nach MVAS sollten

daher ausdrücklich nicht auf die Verantwortlichen (i.S.d VAO)

beschränkt bleiben, sondern in erster Linie auch die anordnenden

Behörden betreffen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Neue Unterscheidung der

Arbeitsstellen Neue Unterscheidung der

Arbeitsstellen

Die Unterscheidung der Arbeitsstellen

wurde um "Arbeitsstellen von längerer

Dauer unter besonderen Bedingungen" ergänzt. Hiervon sind

u.a. so genannte "Turbo-Baustellen" erfasst, also technisch und

logistisch ausgeklügelte Maßnahmen, bei denen eine komplette

Deckensanierung auf BAB insgesamt nicht länger als vier Tage

dauert. Entsprechend wird zur Minimierung der Eingriffe in den

fließenden Verkehr auf eine langwierige Einrichtung der sonst

üblichen Behelfsverkehrsführung (Auf- Um und Abbau) verzichtet.

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Arbeitsstellen von kürzerer

Dauer werden jetzt in Tagesbaustellen (während der

Tageshelligkeit) und Nachtbaustellen (bei Dunkelheit)

unterschieden. Für die Abgrenzung von Arbeitsstellen längerer

Dauer wurde ein Zeitraum von 24 Stunden definiert. Hierbei ist

das Bestehen der arbeitsstellenbedingten Verkehrsführung

relevant und nicht die Dauer der reinen Bautätigkeit. |

|

|

| |

|

|

| |

|

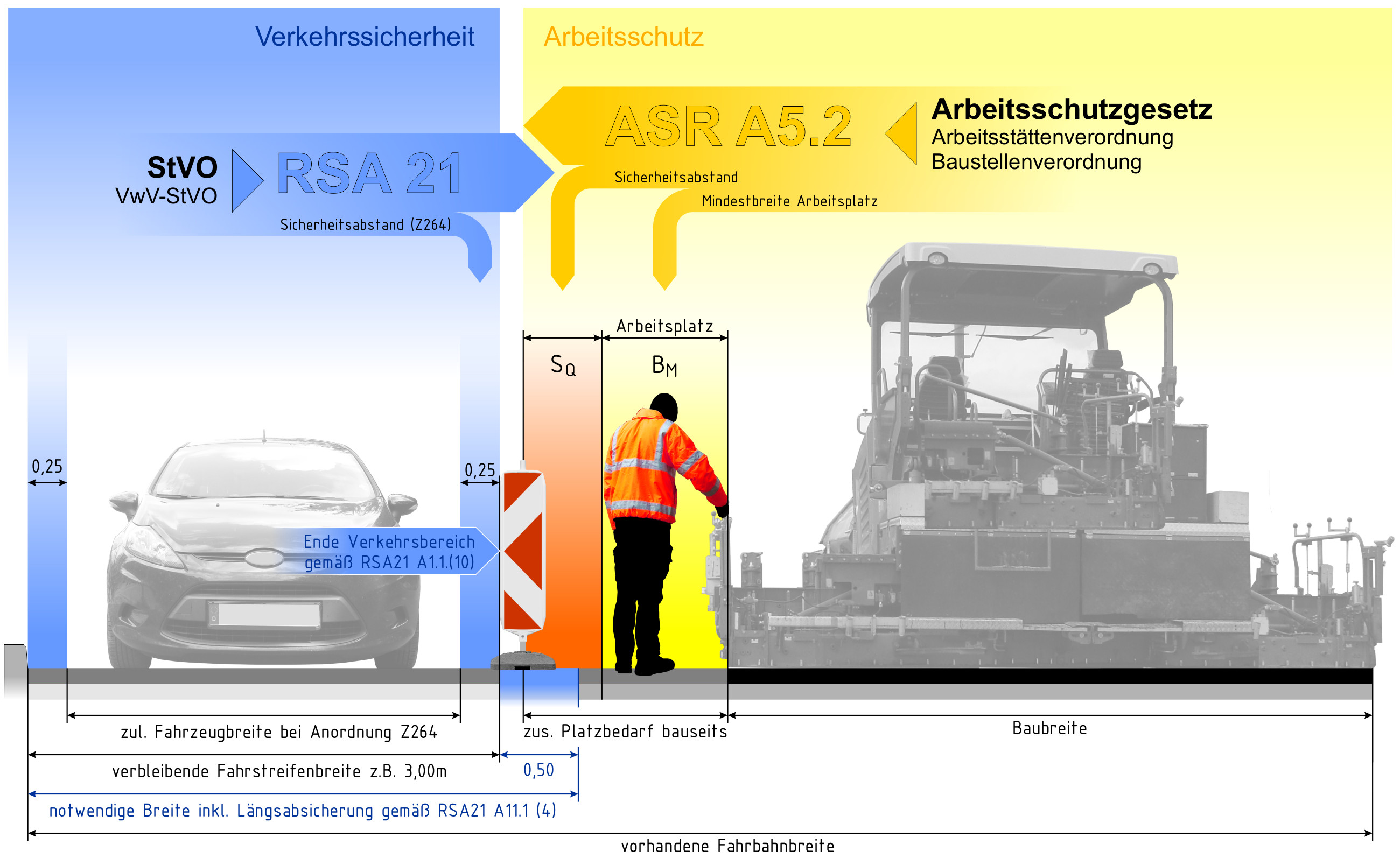

Definition Verkehrsbereich Definition Verkehrsbereich

Als Gegenpart zu den

Vorgaben der ASR A5.2 (Arbeitsschutz), legen die RSA 21 die

Definition des Verkehrsbereichs aus verkehrsrechtlicher Sicht

fest. Dieser beschreibt die verkehrs- bzw. verwaltungsrechtliche

Zuständigkeit der nach § 45 StVO anordnenden Behörde. Der Verkehrsbereich endet

z.B. an der dem Verkehr zugewandten Kante einer Leitbake oder

temporären Schutzeinrichtung. Gleiches gilt für

Absperrschrankengitter z.B. auf Geh- und Radwegen.

|

|

|

RSA 21, Teil A 1.1 (10) Bild A-1 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

Die Grafik stellt den räumlichen

Geltungsbereich der RSA 21 und der ASR A5.2 dar. Der

Verkehrsbereich endet zwar gemäß RSA 21 an der dem Verkehr

zugewandten Kante einer Leitbake (gilt auch für Leitkegel,

Absperrschrankengitter oder temporäre Schutzeinrichtungen), die

Anordnungskompetenz der Behörde betrifft aber natürlich auch die

Leitbake insgesamt. Zudem sind bei der Bemessung des

Verkehrsbereichs bzw. des Arbeitsbereichs die Aufstellflächen der

jeweiligen Absperrgeräte oder temporären Schutzeinrichtungen zu

berücksichtigen, denn diese Elemente sollen eben nicht wie

oftmals üblich im Baufeld stehen, sondern auf der noch

verbleibenden Fahrbahn. Der Trennschnitt bzw. die spätere

Deckennaht darf sich also nicht unmittelbar an der Grenze zum

definierten Verkehrsbereich befinden.

Hinsichtlich der Bemessung der

verbleibenden Fahrstreifen ist im Falle einer Breitenbeschränkung durch

Zeichen 264 ein seitlicher Sicherheitsabstand von mindestens 25cm

(beidseitig) zu berücksichtigen. Eine Beschränkung auf 2,20m tatsächliche

Breite, bedarf also eines mindestens 2,70m breiten Fahrstreifens

(vom Fahrbahnrand bzw. Bordstein bis zur Leitbake).

Die

Handlungshilfe zur ASR A5.2 enthält in diesem Fall einige Fehler,

denn dort ist die Fahrstreifenbreite mit 2,20m

angegeben. Abzüglich des seitlichen Sicherheitsabstandes dürften

Fahrzeuge dann eigentlich nicht breiter als 1,70m sein (Angabe auf Zeichen 264).

Abgesehen davon kann auf einem 2,20m breiten Fahrstreifen keine Andienung der Baustelle mittels LKW erfolgen (z.B. Abfuhr

Fräsgut oder Anlieferung Asphaltmischgut). Die Handlungshilfe zu

RSA und ASR 5.2 kann ohnehin nur ein Hilfsmittel bei der Bewertung

sein, da sie noch auf den RSA 95 beruht und zudem viele Fehler

enthält. Von einer 1:1 Umsetzung ist abzuraten. |

|

|

| |

|

|

| |

|

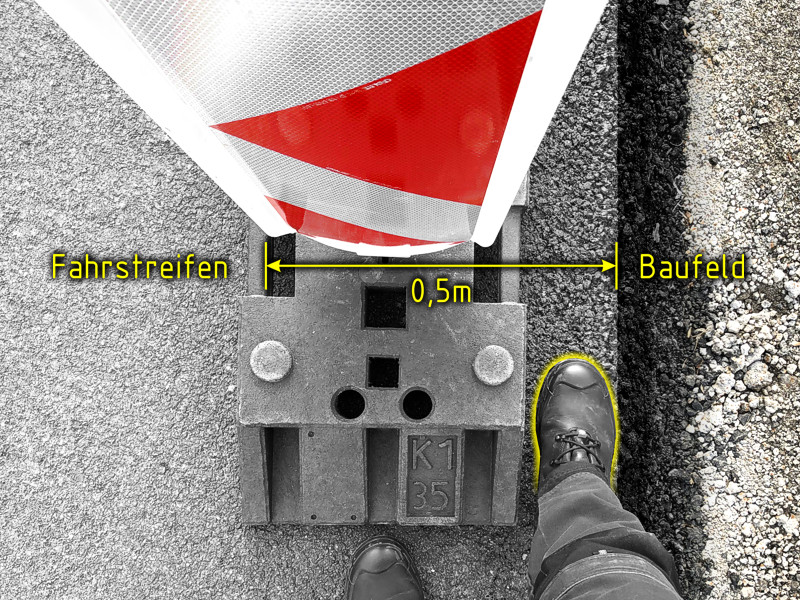

Neuer Abstand zu Aufgrabungen und Fräskanten

Neuer Abstand zu Aufgrabungen und Fräskanten

Die RSA 21 enthalten eine pauschale

Festlegung zum Mindestabstand von Leitbaken und ähnlichen

Einrichtungen zu einer Fräs- oder Grabenkante (bisher 30cm innerorts

und 50cm außerorts) - wobei jetzt Bezug auf den Abstand zum

Verkehrsbereich (z.B. Außenkante Leitbake) genommen wird.

Dieser Mindestabstand beträgt

einheitlich 50cm und gilt auch beim Einsatz temporärer Schutzeinrichtungen,

wobei hier natürlich noch deren Wirkungsbereiche (Verschiebung

bei Kollision) relevant sind.

Der in den RSA 21 neu definierte Mindestabstand soll sicherstellen,

dass ein entsprechender Sicherheitsraum für den Verkehr auch

dann besteht, wenn die relevanten Werte nach ASR A5.2 nicht zur

Anwendung kommen, weil z.B. keine Beschäftigten im Grenzbereich zum

Verkehr tätig sind.

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Situation in der

Praxis: Leitbaken im Baufeld oder unmittelbar an der Fräskante |

50cm Mindestabstand nach

RSA 21: Ergibt etwa

eine Schuhbreite von der Fußplatte zur Fräskante. Die ASR A5.2

sind gesondert zu beachten! |

|

|

| |

|

|

| |

|

Da in der Praxis niemand exakt

nachmessen wird, hilft die hier vorgestellte Faustregel (eher

Fußregel): Zwischen der Fußplatte der Leitbake und einer Fräs-

bzw. Grabenkante muss mindestens etwa eine Schuhbreite

Platz sein. Es kommt dabei natürlich nicht auf die tatsächliche

Schuhgröße an, sondern darauf, dass die Leitbake bzw. deren

Fußplatte nicht bündig an der Kante steht und erst recht nicht

halb oder ganz im Arbeitsbereich. Die vorgestellte "Fußregel"

gilt als Hilfsmittel selbstverständlich nur im Anwendungsbereich der RSA 21, sofern keine

Personen im Grenzbereich zum Straßenverkehr tätig sind. Die

Bemessung nach ASR A5.2 ist hiervon nicht erfasst. Die

Begrifflichkeit "Mindestabstand" bedeutet natürlich, dass auch

deutlich größere Maße erforderlich sein können. |

|

|

| |

|

|

| |

|

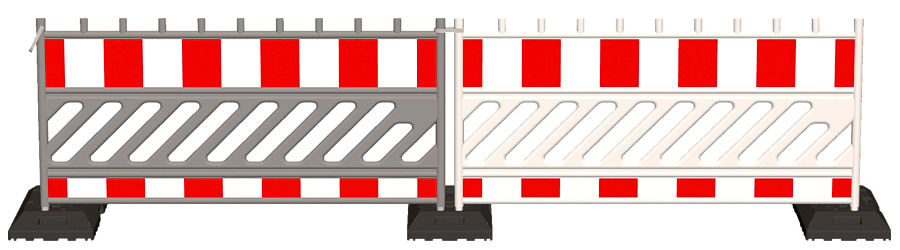

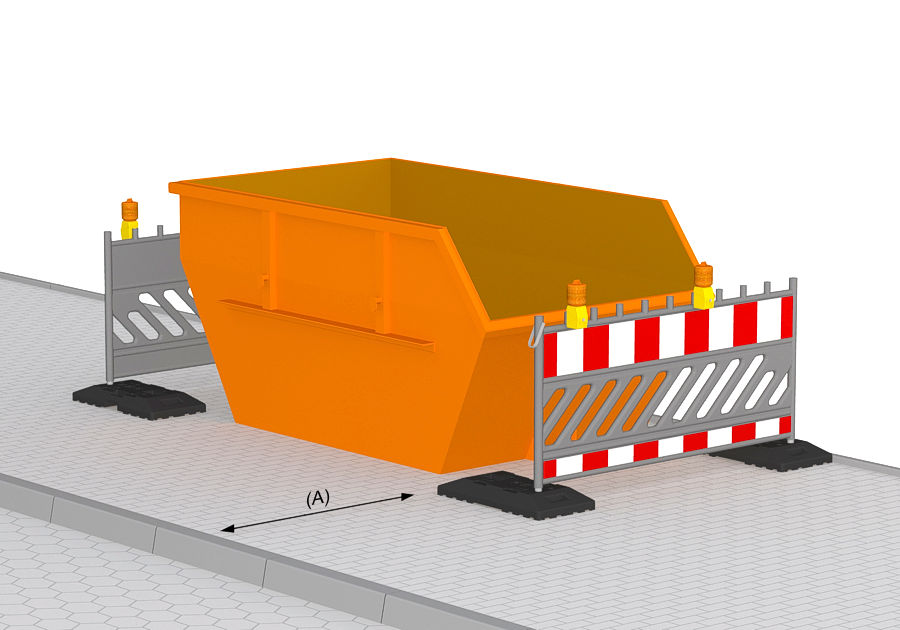

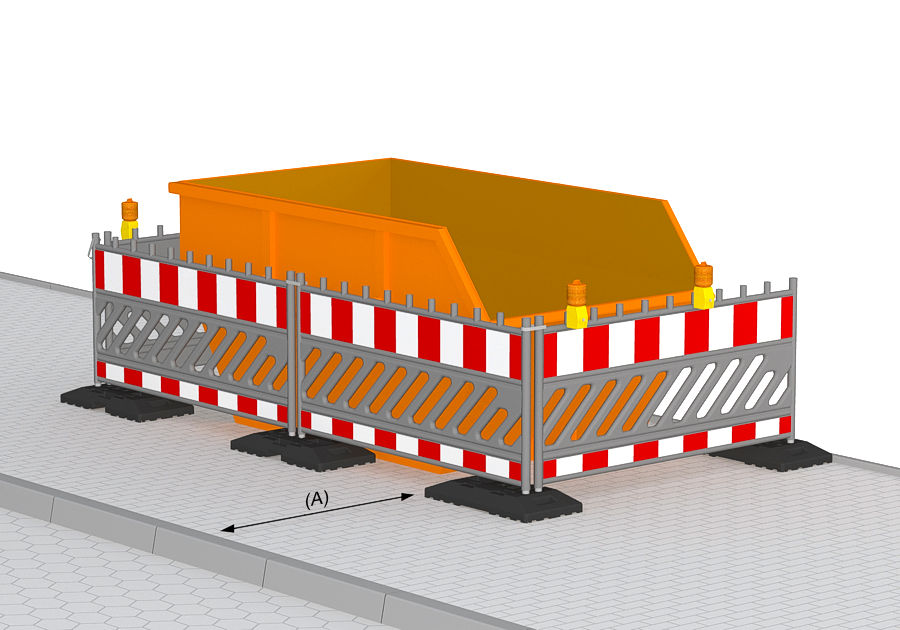

Abstand von Absperrschrankengittern zu Aufgrabungen 0,30m

Abstand von Absperrschrankengittern zu Aufgrabungen 0,30m

Die bisher in den RSA 95

enthaltenen 15cm Abstand zu Aufgrabungen auf Geh- und Radwegen

wurden gestrichen. Stattdessen sind in den RSA 21 nun mindestens

0,30m Abstand zwischen Absperrschrankengittern und Aufgrabungen

vorgesehen. Da eine standsichere Aufstellung im Regelfall die

Ausrichtung der Fußplatten quer zum Absperrschrankengitter

erfordert, kann sich der notwendige Abstand bereits deshalb

entsprechend erhöhen. Dies ist bei der Bemessung der

verbleibenden Mindestbreiten sowie der bauseitig benötigten

Platzbedarfe zu berücksichtigen. |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Typische Ausführung

einer "Absicherung" im Bereich von Geh- und Radwegen.

Insbesondere im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen

Versorgungsträger und beim Breitbandausbau sind derartige

Nachlässigkeiten an der Tagesordnung. |

Abgesichert wird

meist "irgendwie" und in der Regel mit zu wenig Material. Vor

allem das Weglassen jeder zweiten Fußplatte hat sich in der

Praxis inzwischen etabliert, auch wenn dies ausdrücklich

unzulässig ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

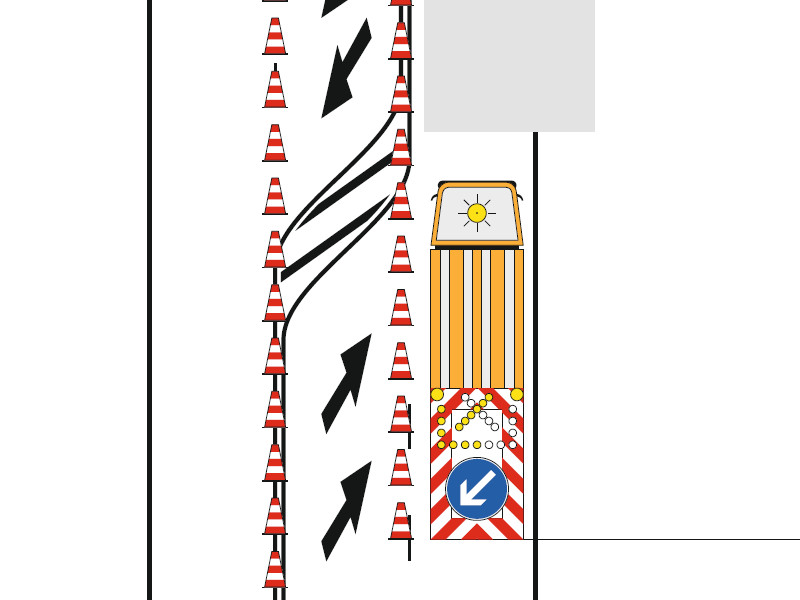

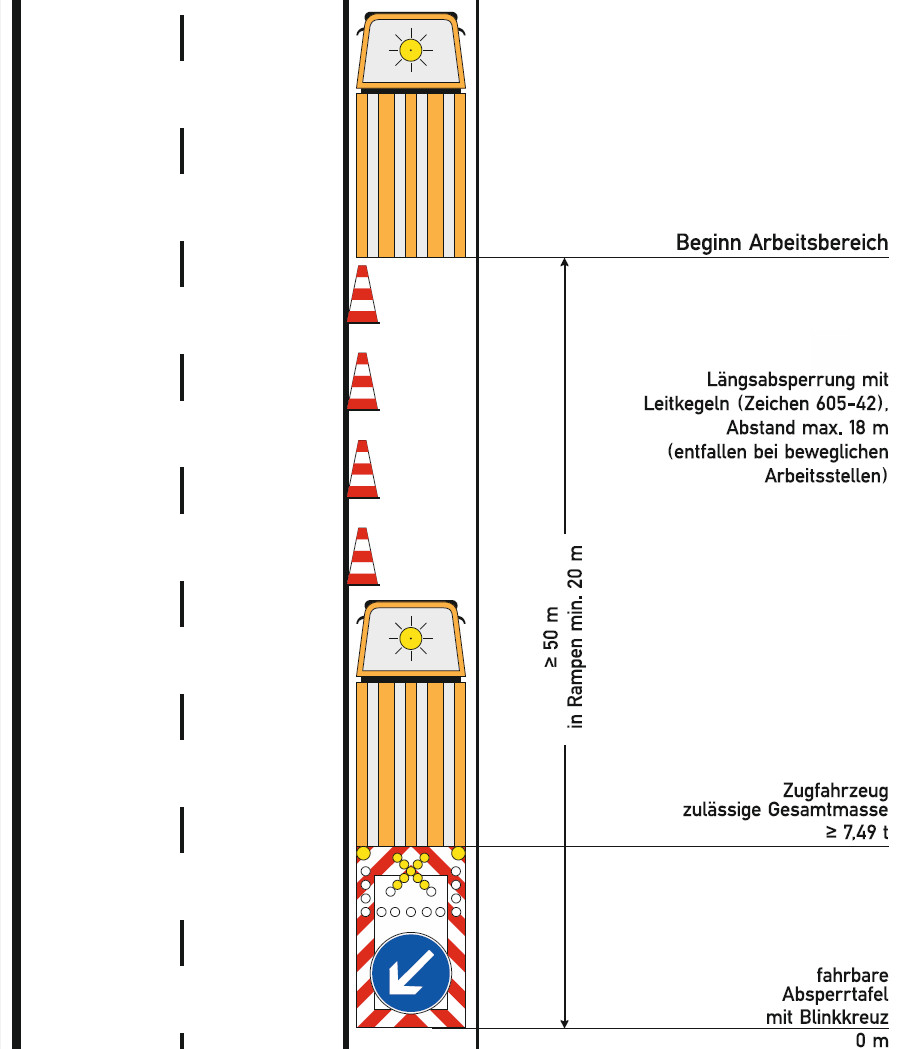

Längsabstände von

Leitbaken und Leitkegeln reduziert Längsabstände von

Leitbaken und Leitkegeln reduziert

Die bisher definierten Längsabstände

von Leitbaken und Leitkegeln werden in der Praxis teilweise sehr

großzügig bemessen - im Sinne eines möglichst geringen

Materialeinsatzes. Nicht selten entstehen dadurch viel zu große

Lücken, welche der eigentlichen Funktion einer Längsabsicherung

nicht gerecht werden.

In den RSA 21 wurden diese Maße

reduziert, indem das Strich-Lücke-Verhältnis von Fahrbahnmarkierungen

aufgegriffen wird. Damit kann diese - sofern als Leitlinie

ausgeführt - als Orientierung dienen. Mindestens an jedem

Markierungsstrich soll folglich eine Leitbake stehen, wobei es

nicht darauf ankommt, ob dies am Beginn, in der Mitte oder am

Ende ist; sondern dass die Abstände diesbezüglich einheitlich

sind. |

|

|

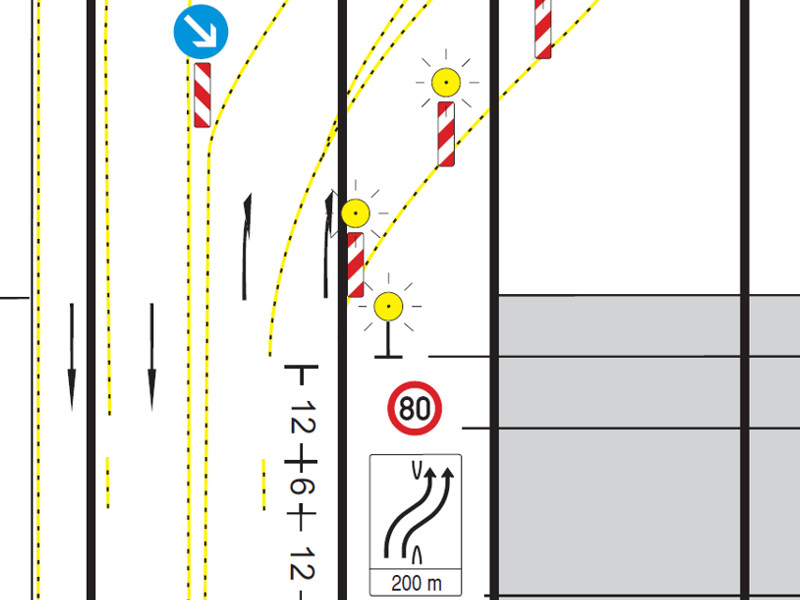

RSA 21, B 2.2.5 (1) |

|

|

|

RSA 21, C 2.2.3 (2) |

|

|

|

RSA 21, D 2.2.5 (1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Leitbaken und Leitkegel |

RSA 21 |

RSA 95 |

|

|

|

innerorts |

9m |

10m |

|

|

|

Landstraßen |

12m |

20m |

|

|

|

Autobahnen |

18m |

20m |

|

|

|

Z 605 auf Leitschwelle

und -bord |

|

|

|

|

|

innerorts |

5m |

5m |

|

|

|

außerorts |

10m |

10m |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Während die Änderungen im

innerörtlichen Bereich (Strich+Lücke 9m, bisher max. 10m

Abstand),

sowie auf Autobahnen (Strich+Lücke 18m, bisher max. 20m

Abstand)

moderat ausfallen,

ergibt sich auf Landstraßen fast die doppelte Menge an Leitbaken

oder Leitkegeln (Strich+Lücke 12m, bisher max. 20m Abstand). Hierzu ist

allerdings zu sagen, dass die meisten Arbeitsstellen auf Landstrassen auf Grund der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

(50km/h) eher mit innerörtlichen Verhältnissen vergleichbar

sind, als mit Autobahnen. Insofern sind die 12m in Anlehnung an

den Abstand an innerörtlichen Arbeitsstellen (9m) durchaus sachgerecht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Anhand der Leitlinie (sofern

vorhanden) lassen sich die Mindestabstände vergleichsweise

einfach realisieren: An jedem Strich steht eine Leitbake |

Deutlich zu großer Abstand zwischen

den Leitbaken einer Längsabsperrung.

Auf Landstraßen waren bisher max. 20m zulässig, jetzt sind es

nur noch max. 12m. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Arbeitsschutz fast vollständig gestrichen Arbeitsschutz fast vollständig gestrichen

Es bleibt auch künftig bei der konsequenten Trennung von

bautechnischen Belangen bzw. Arbeitsschutz (ASR A5.2) und der

Sicherheit bzw. Leichtigkeit des Verkehrs (RSA 21). In der Folge

ist weiterhin eine intensive Abstimmungsarbeit erforderlich, da

alles was die RSA 21 enthalten (insbesondere die Regelpläne)

unter dem Vorbehalt der Realisierbarkeit aus bautechnischen und

arbeitsschutzrechtlichen Aspekten steht. Wie beschrieben kann

die Handlungshilfe zur ASR A5.2 und RSA hierbei nur bedingt Hilfestellung

geben. Sie

kann allenfalls hilfsweise herangezogen werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Jahresanordnung und

Jahresgenehmigung Jahresanordnung und

Jahresgenehmigung

Zunächst der unmissverständliche

Hinweis des Autors, dass die beliebten Jahresanordnungen

regelmäßig nichtig und damit im Grunde "verboten" sind.

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Der korrekte Begriff lautet Jahresgenehmigung, welche

wiederum

im Rahmen von Jahresverträgen erteilt wird und

bereits in den RSA 95 als "vereinfachtes Verfahren" definiert

war. Diese Passage wurde in die RSA 21

unverändert übernommen (aus der damaligen "Bundespost"

wurden lediglich "Betreiber von Versorgungs- und

Telekommunikationsnetzen"). Wesentliche Änderung ist die

Konkretisierung, dass für jeden Einzelfall

ausdrücklich angeordnet wird. Das war aber im Grunde schon immer so

und wird in den RSA 21 nur noch einmal explizit genannt bzw.

konkretisiert. Entsprechend muss auch bei Jahresverträgen bzw.

Jahresgenehmigungen jede einzelne Arbeitsstelle gesondert

beantragt und die jeweilige Absicherungsmaßnahme konkret angeordnet werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Das kommt dabei heraus, wenn es

privaten Dritten überlassen bleibt, wie sie ihre Arbeitsstellen

absichern (in diesem Fall ein privatisierter

Straßenbetriebsdienst). Auf Grund der vorgeschriebenen

Mindestgeschwindigkeit (Zeichen 275-50 im Bildhintergrund) muss

der Verkehrsteilnehmer hier exakt 50km/h fahren, nicht

mehr (Zeichen 274), nicht weniger (Zeichen 275). Wie gut, dass die

zulässige Höchstgeschwindigkeit am Standort der

Lichtzeichenanlage

automatisch aufgehoben wird, bedingt durch die Kombination mit

Zeichen 131. In der Arbeitsstelle darf man also wieder

schneller fahren. Das ist für den Verkehrsteilnehmer praktisch,

aber so sicherlich nicht beabsichtigt. |

Auch an dieser Stelle wurde aus rein

privatem Ermessen des beauftragten Unternehmens "irgendetwas"

umgesetzt. Durch das Auskreuzen der ortsfesten Beschränkung auf

70km/h gilt hier nun gar kein beschildertes Tempolimit mehr. Allenfalls erwirkt

Zeichen 123 eine Geschwindigkeitsreduzierung (§40 Abs. 1 StVO),

welche aber nach der Arbeitsstelle endet. Im Übrigen ist das ein

schönes Beispiel für die Unzulässigkeit der pauschalen

Anforderung "entgegenstehende Verkehrszeichen sind

auszukreuzen". Ohne konkrete Benennung, welche

Verkehrszeichen oder Wegweiserinhalte wie auszukreuzen sind, ist

die verkehrsrechtliche Anordnung unbestimmt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Anwendung der Regelpläne - konkrete Prüfung der Örtlichkeit

Anwendung der Regelpläne - konkrete Prüfung der Örtlichkeit

Regelpläne werden deshalb "Regelpläne" genannt, weil sie

in der Regel nie 1:1 angewandt werden können. Diese

natürlich nicht ganz ernst gemeinte Aussage beschreibt das seit

jeher bestehende Erfordernis, die konkrete Örtlichkeit

hinsichtlich der Umsetzung eines zur Anordnung vorgesehenen

Regel- bzw. Verkehrszeichenplanes sehr sorgfältig zu prüfen.

Dies ist vor allem Aufgabe der anordnenden Behörde, welche sich

diesbezüglich nicht blind auf die Vorarbeit des Antragstellers

verlassen darf.

|

|

|

RSA 21 Teil A

1.3.1 (9) |

|

|

|

RSA 21 Teil A 1.4 (1) |

|

|

|

RSA 21 Teil A 1.5 (2)

und (3) |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Es bedarf in der Praxis im Grunde

immer kleinerer oder auch größerer Anpassungen der in

Regelplänen abgebildeten Standardsituationen, weshalb die

Erstellung eines gesonderten Verkehrszeichenplans eigentlich den

Regelfall darstellt. Hierzu dienen die in den Teilen B bis D der

RSA enthaltenen Regelpläne lediglich als Grundlage und

genauso ist es in den RSA 21 im Teil A unter 1.5 (3)

formuliert. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Typische Situation in der Praxis:

Die anordnende Behörde hat den beantragten Regelplan

offensichtlich nur "durchgewunken", ohne die erforderliche

Prüfung der Örtlichkeit vorzunehmen. Diese Prüfung ist seitens

des Antragstellers natürlich auch nicht erfolgt, sonst hätte er

die überflüssigen Zeichen 274 nicht beantragt, sondern die

bereits vorhandene Beschilderung als Bestand ausgewiesen. Die

Mitarbeiter der hier zuständigen Verkehrssicherungsfirma haben

wiederum "pflichtbewusst" ihren Auftrag ausgeführt und ziehen

das Ergebnis offenbar nicht in Zweifel.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Hierzu ist allerdings auch zu sagen,

dass den mit der Ausführung beauftragten Personen selbst bei

solchen Situationen kein Ermessen verbleibt. Eigenmächtig

dürfen sie die fälschlicherweise angeordneten Verkehrszeichen

nicht weglassen. Sie sollten das Problem - sofern sie

es denn überhaupt als solches erkennen - zumindest gegenüber

ihren Vorgesetzten bzw. dem Auftraggeber kommunizieren, damit

die anordnende Behörde (die hier schlichtweg ihre Arbeit nicht

gewissenhaft erledigt hat), entsprechende Änderungen veranlassen

kann. Während die gezeigte Doppelung

zwar unsinnig, aber verkehrsrechtlich unschädlich ist, kann an anderer Stelle auch

mal ein höheres Tempolimit gelten, als ortsfest beschildert,

oder es werden Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgehoben, obwohl

sie fortbestehen müssen: |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Hier wurde im Zuge einer Baumaßnahme

eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50km/h angeordnet und das ortsfeste

Zeichen 274-70 weggedreht - soweit ist das auch erst einmal

korrekt. |

Allerdings erfolgt die Aufhebung

mittels Zeichen 282, obwohl auf der nachfolgenden Strecke

eigentlich die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70km/h gelten

soll (weggedrehtes ortsfestes Zeichen 274). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

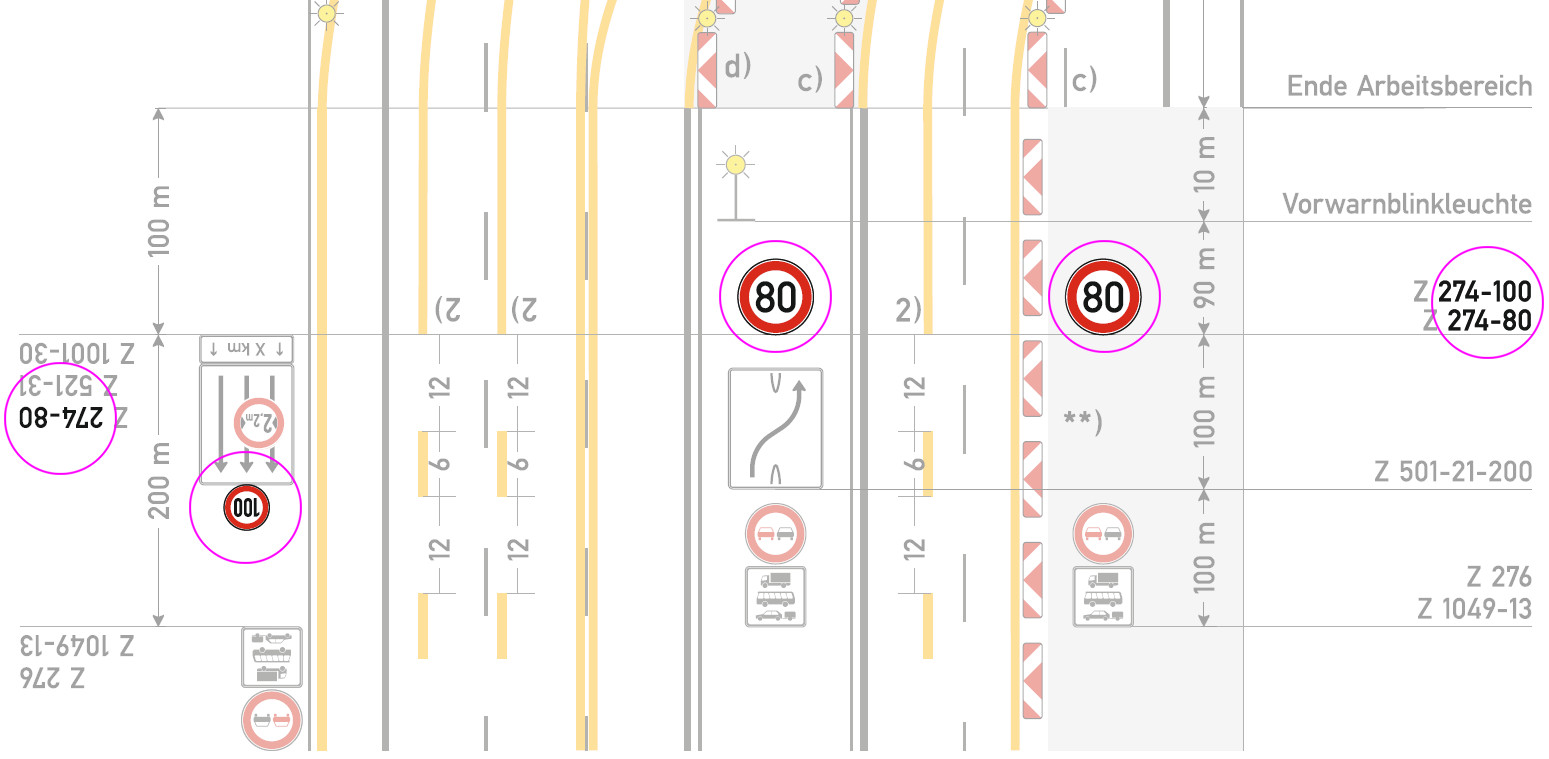

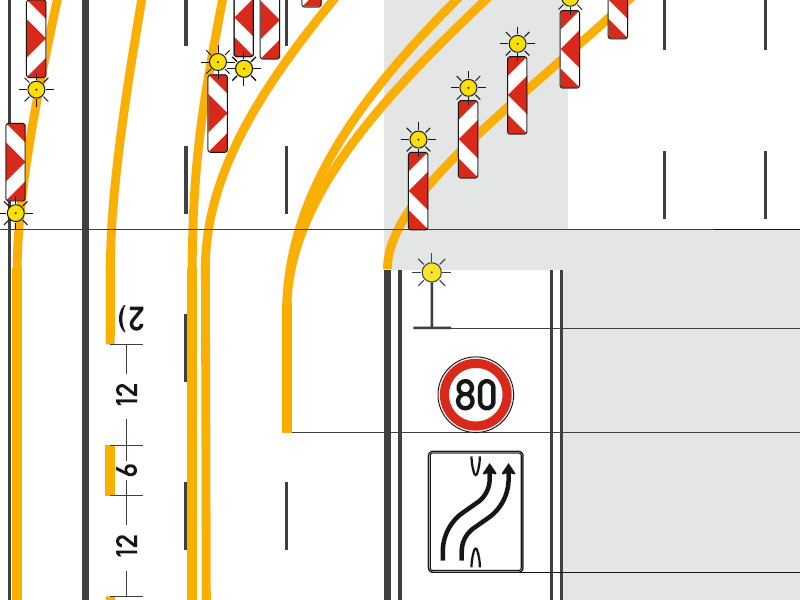

Besonders interessant wird es, wenn

die unbedarfte Anordnung von Zeichen 278 oder 282 auf baulich

getrennten Fahrbahnen dafür sorgt, dass auf einer sonst

geschwindigkeitsbeschränkten Strecke (im gezeigten Fall 80km/h)

plötzlich Richtgeschwindigkeit bzw. kein Tempolimit gilt (§3

StVO). |

|

|

| |

|

|

| |

|

Dies ist übrigens auch dann

der Fall, wenn im Zuge von Arbeitsstellen Vorschriftzeichen und

Gefahrzeichen kombiniert werden (z.B. Zeichen 123 und 274-50).

Mit deren automatischer Aufhebung am Ende der Arbeitsstelle

gilt dann auf baulich getrennten Fahrbahnen ebenfalls Richtgeschwindigkeit.

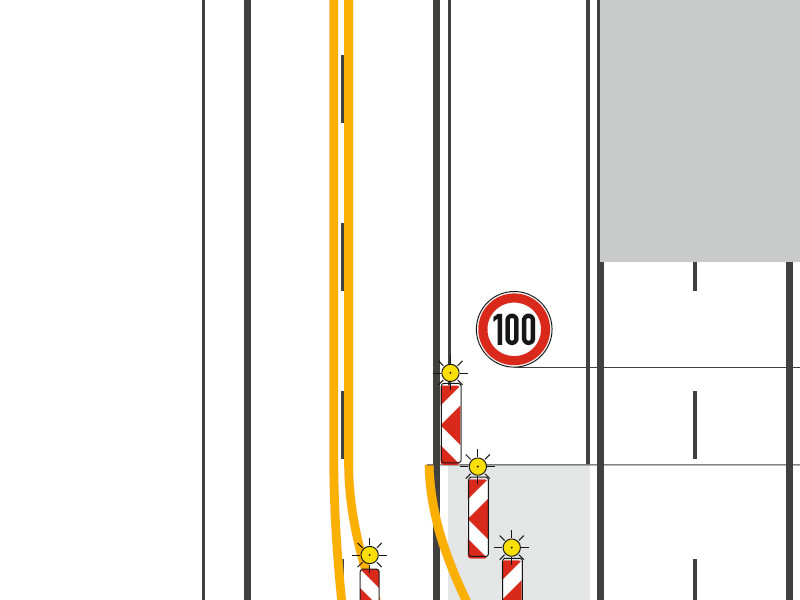

Stattdessen ist in solchen Fällen die

ortsfest angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung wieder neu zu

beschildern - im nachfolgenden Beispiel sind das 100m/h. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

Ankündigung einer

Arbeitsstelle via Zeichen 123 und Zeichen 274-50. Dadurch greift

die automatische Aufhebung am Ende der Arbeitsstelle gemäß StVO. |

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Die eigentliche

Arbeitsstelle ist eindeutig erkennbar. |

Ende der

Arbeitsstelle. Hier müsste Zeichen 274-100 angeordnet werden. Da

dies versäumt wurde, gilt nachfolgend Richtgeschwindigkeit bzw.

gar kein Tempolimit (§3 StVO). |

|

|

| |

|

|

| |

|

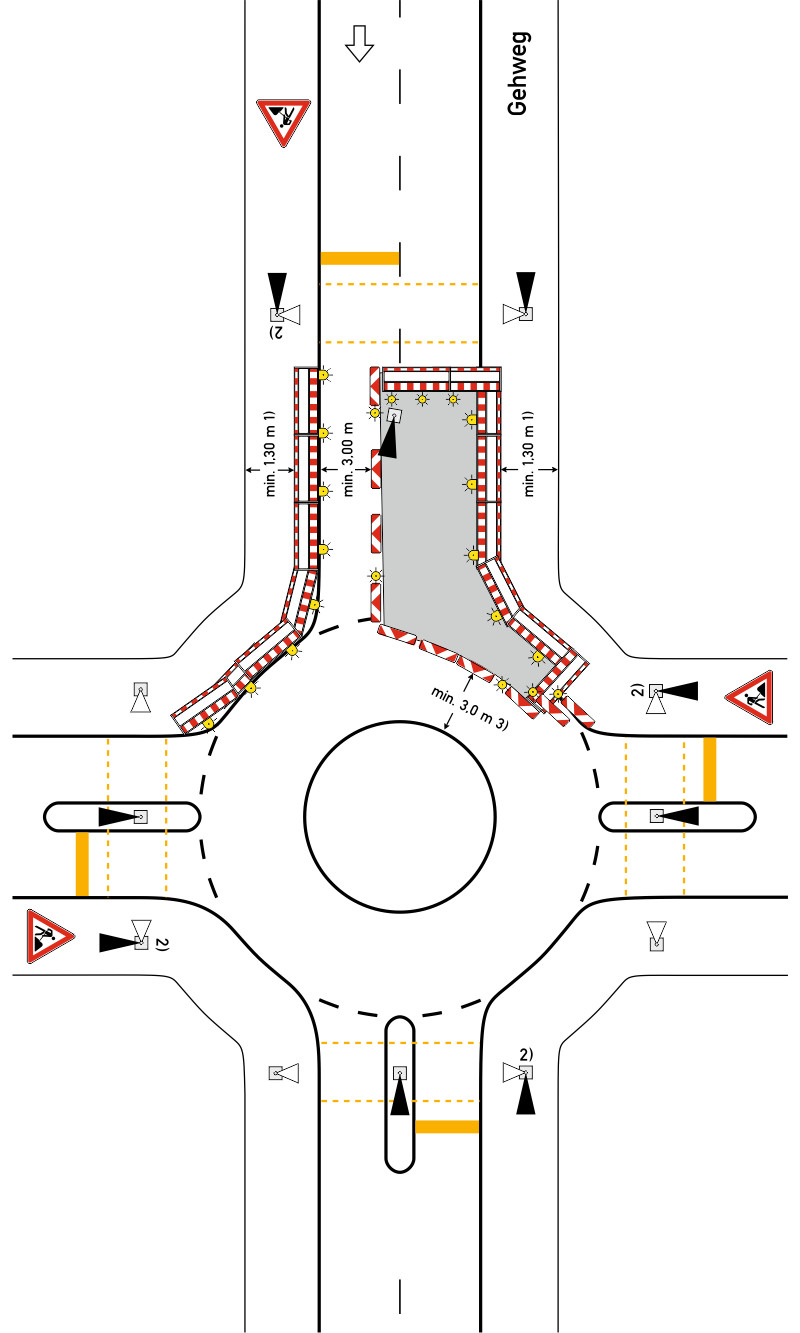

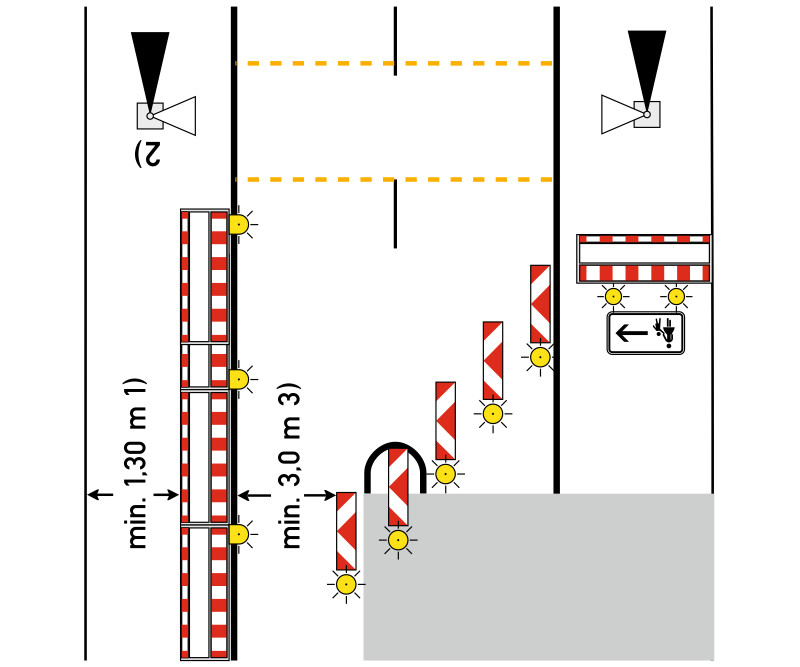

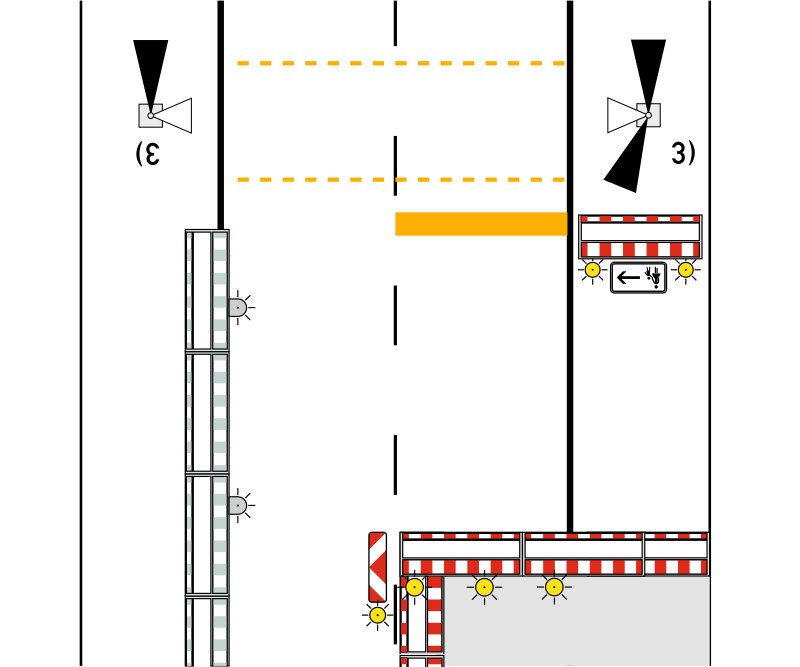

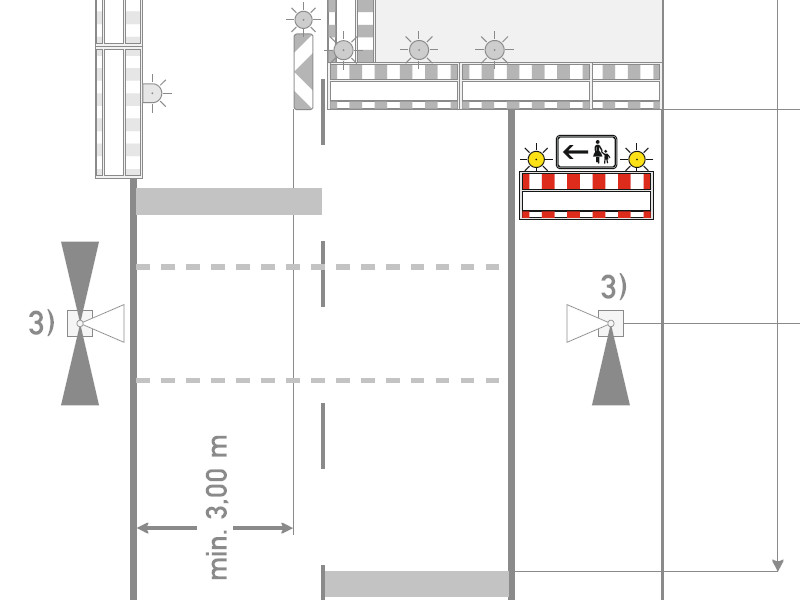

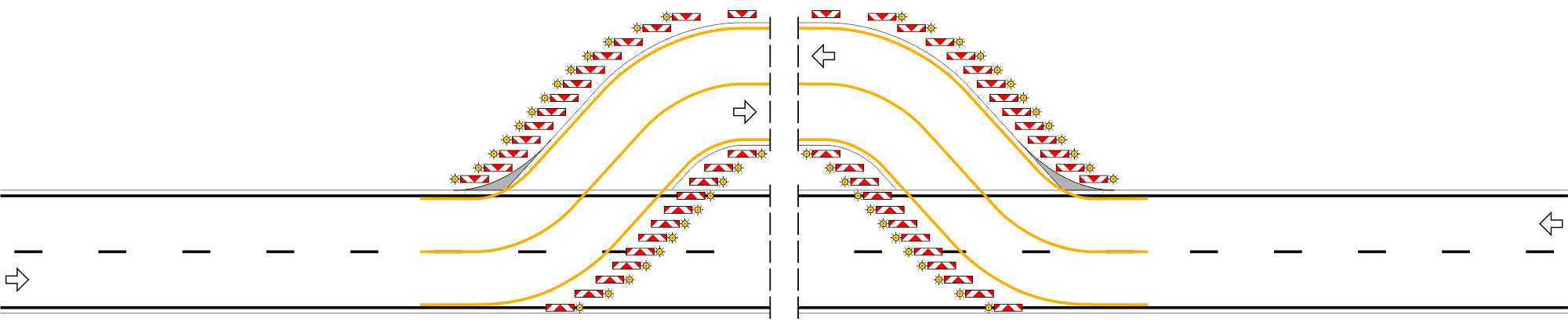

Regelpläne für Kreisverkehre und deren Anwendbarkeit

Regelpläne für Kreisverkehre und deren Anwendbarkeit

Wie alle Regelpläne stehen auch die Regelpläne

für Kreisverkehre zunächst unter dem Vorbehalt der

bautechnischen Realisierbarkeit; insbesondere den Arbeitsschutz

und damit die Anforderungen der ASR A5.2 betreffend. Im

Regelfall wird die Gefährdungsbeurteilung eine Vollsperrung zur

Folge haben - und zwar sowohl beim Umbau einer Kreuzung zu einem

Kreisverkehr, als auch bei der Sanierung vorhandener

Kreisverkehre. Hierzu muss man wissen, dass die jeweiligen

Kreisverkehr-Regelpläne der RSA 21 viele Jahre vor dem Inkrafttreten der ASR

A5.2 entwickelt wurden.

Ein weiteres Problem stellt die

Berücksichtigung der erforderlichen Radien und Schleppkurven

dar, insbesondere in den Plänen B I/16 und C I/12. Zwar

enthalten die Pläne die Ankreuzoption

[ ] Befahrbarkeit mittels

Schleppkurven geprüft

jedoch dürfte dieses Feld in der

Praxis meist leer bleiben. Damit wäre der Plan aber im Grunde

nicht anordnungsfähig (mehr dazu in den Erläuterungen zu den

Auswahlmöglichkeiten). Auch die Einhaltung einer Fahrbahnbreite

von min. 3m dürfte vor allem im Bereich der Kreisfahrbahn und

unter Berücksichtigung der genannten Schleppkurven in der Praxis

eher schwierig werden.

Vorfahrt, Vorrang und Lichtzeichenanlage

Vorfahrt, Vorrang und Lichtzeichenanlage

Ein umfassender Anpassungsbedarf der vorliegenden Pläne

ergibt sich aus dem Einsatz einer Lichtzeichenanlage in

Kombination mit einem Kreisverkehr. Das beginnt bereits damit,

dass viele Kreisverkehre mit Fußgängerüberwegen (Zeichen 293) in

den jeweiligen Zufahrten ausgestattet sind, welche jedoch im

Bereich von Lichtzeichenanlagen nicht angelegt werden dürfen

(vgl. R-FGÜ).

Problematisch ist auch die besondere

Vorfahrtsituation an Kreisverkehren (§ 8 Abs. 1a StVO), wonach

der Verkehr auf der Kreisfahrbahn Vorfahrt hat, wenn Zeichen 215

unter Zeichen 205 angeordnet ist. Wer im Kreisverkehr unterwegs ist,

weil er z.B. aus einer unsignalisierten Grundstücksausfahrt in

den Arbeitsstellenbereich eingefahren ist, hat auf der

Kreisfahrbahn Vorfahrt, während eine der Zufahrten "Grün"

signalisiert bekommt. Dies gilt auch für den Fall, dass jemand

mit seinem Fahrzeug im Kreisel einige Runden dreht und diesen

dann abseits aller definierten Signalzeiten in eine beliebige

Richtung verlässt.

|

|

|

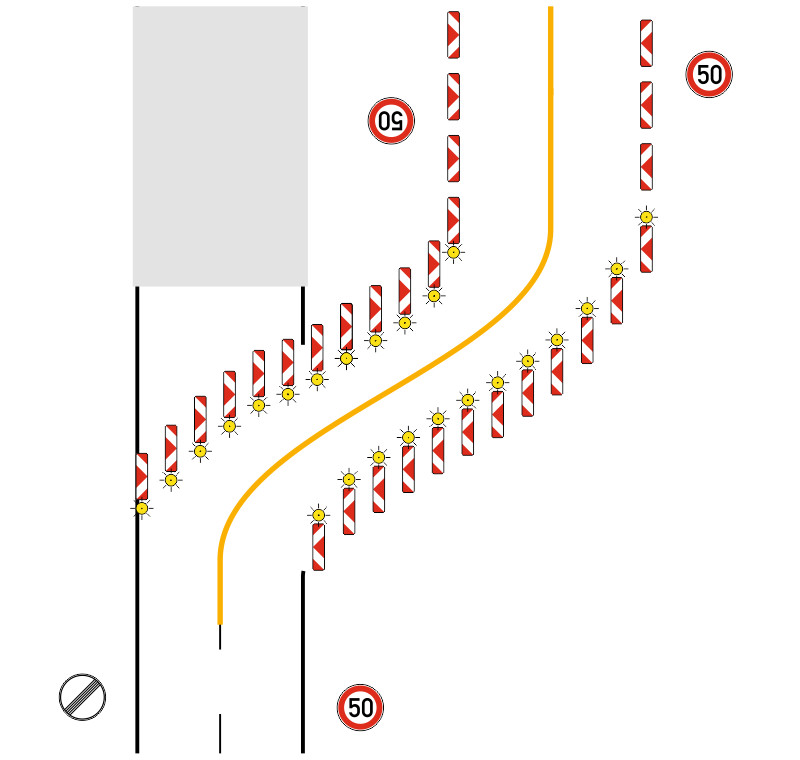

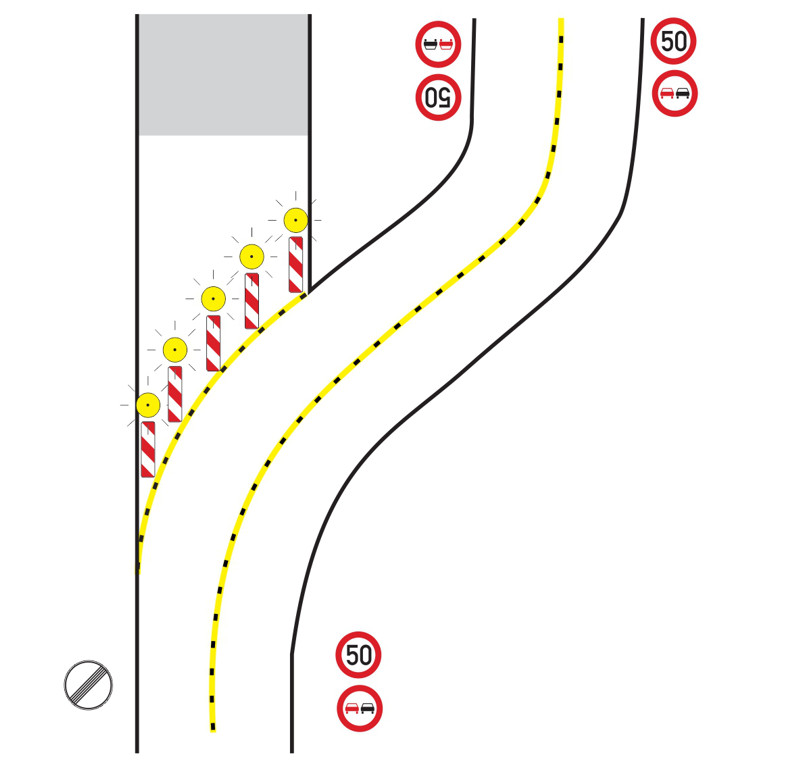

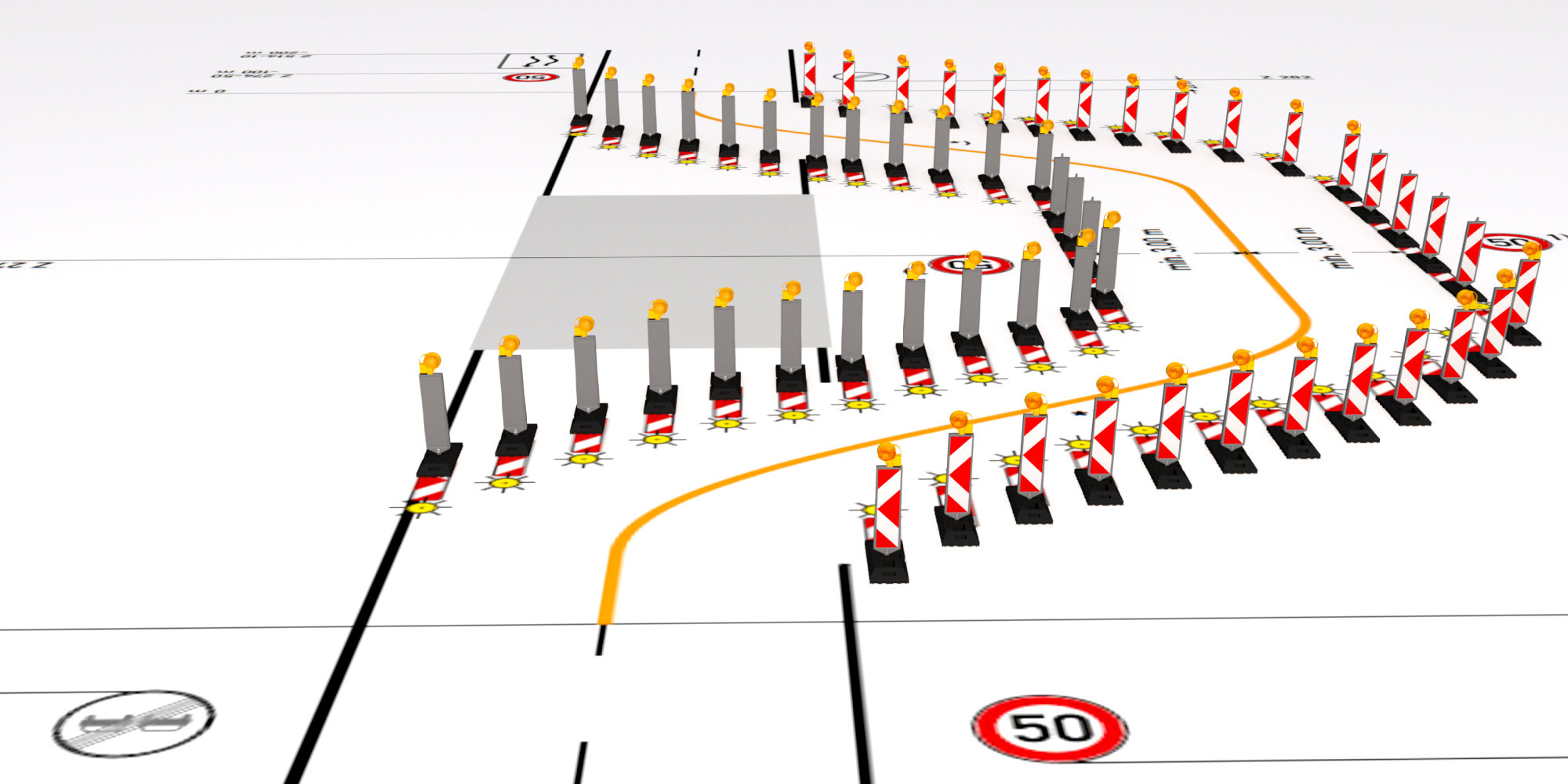

RSA 21 Teil B, Regelpläne

B I/16, B I/17 und B IV/4 |

|

|

|

RSA 21 Teil C, Regelpläne

C I/12, C I/13 und C II/8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die

Regelpläne zu Kreisverkehren bedürfen umfassender

Anpassungen in verkehrsrechtlicher und

verkehrstechnischer Hinsicht. Wie bei allen Regelplänen

wurden die Anforderungen der ASR A5.2 nicht

berücksichtigt. |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Bloßes Entfernen der Zeichen 205 und

215 ist in der Regel unzureichend, da einerseits die Markierung

auf der Kreisfahrbahn (Fahrbahnbegrenzung) weiterhin Vorfahrt

suggeriert und andererseits auch eine "Rückfallebene" im Falle

eines Defekts der Lichtzeichenanlage erforderlich ist. Entsprechend bedarf es insbesondere im Falle von Kreisverkehren

immer eines individuellen Verkehrszeichenplanes, in welchem die

beschriebenen verkehrsrechtlichen und verkehrspraktischen

Konfliktsituationen umfassend und vor allem in Bezug auf die

konkrete Örtlichkeit berücksichtigt sind. Hierzu dienen

die Absicherungsvarianten der Kreisverkehr-Regelpläne allenfalls

als Vorlage. Eigenständig lassen sich diese Regelpläne aber

eigentlich nicht anordnen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

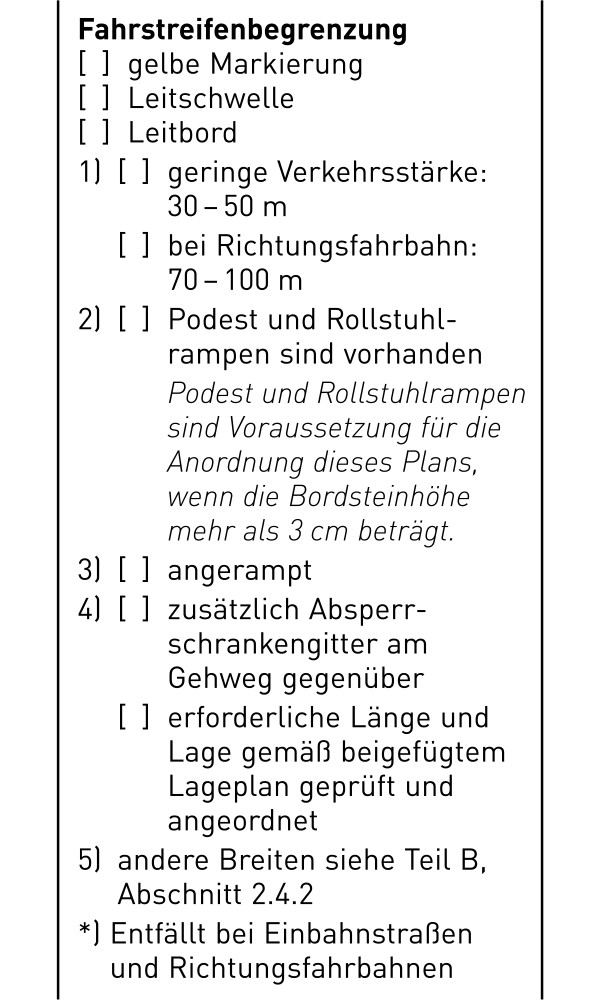

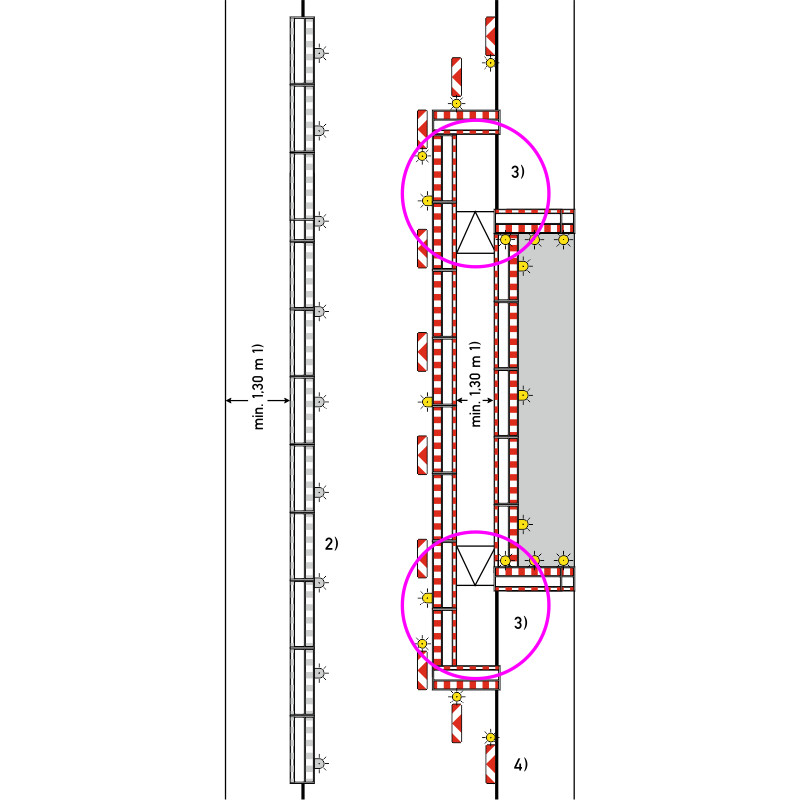

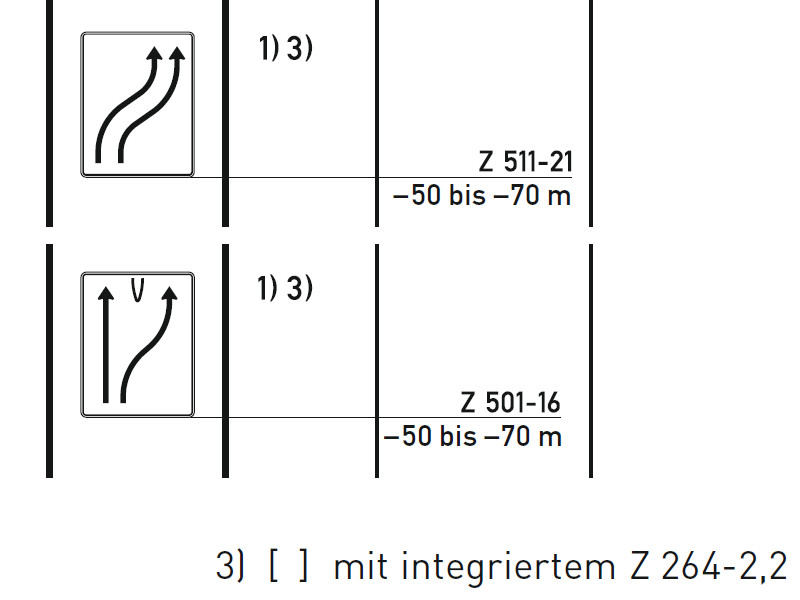

Auswahlmöglichkeiten in den Regelplänen ...und die Folgen

Auswahlmöglichkeiten in den Regelplänen ...und die Folgen

Die Regelpläne enthielten bereits in

den RSA 95 einen Seiten- bzw. Randtext, in welchem wichtige

Festlegungen oder Konkretisierungen enthalten waren. In der

Praxis blieb dies meist unberücksichtigt, denn alle Beteiligten

haben oftmals nur anhand der Abbildungen im Plan gearbeitet - von der

Antragstellung über die Anordnung bis zu Ausführung und

Kontrolle.

Die neuen Regelpläne der RSA 21

enthalten für bestimmte Situationen angepasste

Auswahlmöglichkeiten im Seiten- bzw. Randtext. Im Falle von

Absperrgeräten sind die jeweiligen Elemente als

Graustufen-Grafik in den Regelplänen enthalten - daher sind

diese optional. Die Anordnung dieser abweichenden

oder zusätzlichen Einrichtungen wird durch die benannten Ankreuzmöglichkeiten

im Seiten- bzw. Randtext erleichtert.

Bei genauer Betrachtung ergeben sich

durch diese Neuerung aber wesentliche Auswirkungen auf die

bisherige Ausschreibungs- und Anordnungspraxis, die jetzt anders

gehandhabt werden muss als bisher (wobei die bisherige

Verfahrensweise

meist falsch bzw. unzulässig war).

So genügt es im Zuge der

Ausschreibung eben nicht, in einer

LV-Position lediglich einen Regelplan zu benennen, da hierdurch

nicht klar wird, welche der optionalen Möglichkeiten vorgesehen sind. Dies setzt sich bei der Antragstellung fort,

da zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt ist, welche Kreuze die anordnende Behörde setzen

wird. Steht das nicht bereits im Vorfeld fest, wird die Maßnahme

nur schwer bis gar nicht kalkulierbar.

Ähnlich verhält es sich bei der

Vorbereitung der Antragstellung durch den (Bau-) Unternehmer,

welcher die Beantragung der VAO ggf. in die Hände einer

Verkehrssicherungsfirma gibt. Verfügt diese z.B. nicht über

Leitschwellen, wird sie das Kreuz im nebenstehenden Auswahlfeld

vermutlich bei [x] gelbe Markierung setzen. Auch der umgekehrte

Fall ist möglich, daher wenn sich Bauunternehmer und ggf.

Verkehrssicherungsfirma einig sind, dass sie z.B. aus

technischen und wirtschaftlichen Gründen keine gelbe Markierung

(Folie) applizieren wollen, sondern lieber wiederverwendbare [x]

Leitschwellen einsetzen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Beispiel für

die umfassenden Auswahlmöglichkeiten in Regelplan B II/7

(betrifft auch andere Regelpläne). Mit einer pauschalen

Benennung dieses Planes ist weder eine korrekte

Kalkulation, noch eine korrekte Ausführung möglich (z.B.

Leitschwelle anstelle Folienmarkierung). Es handelt sich

nicht nur um optionale Möglichkeiten, sondern um

eine verpflichtende Auswahl. |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

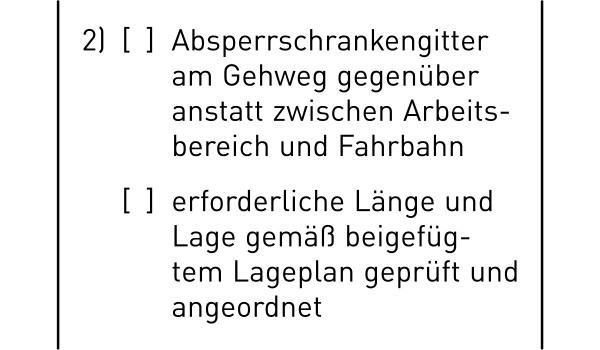

Wie auch immer die Auswahl der

Antragsteller erfolgt: Die anordnende Behörde kann letztendlich

ihr Kreuz bei [x] Leitbord setzen. Dies betrifft auch die in allen

derartigen Regelplänen enthaltene Option zur Anordnung von

Absperrschrankengittern auf dem Gehweg gegenüber. Während der

Auftraggeber in seinem LV, oder der Bauunternehmer bzw. die

Verkehrssicherungsfirma diese für nicht notwendig halten können,

kann die anordnende Behörde aus ihrer eigenen fachlichen

Bewertung heraus diese Position ankreuzen und damit anordnen.

Insofern bieten die neuen Auswahloptionen zwar eine einfache

Möglichkeit, zusätzliche Einrichtungen zu berücksichtigen, die

Kalkulation der jeweiligen Absicherungsmaßnahme wird dadurch

aber nicht einfacher. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Der Regelplan als wichtiges Dokument

Der Regelplan als wichtiges Dokument

Die neuen Auswahlmöglichkeiten im

Seitentext haben

letztendlich zur Konsequenz, dass der jeweilige

Regelplan zum "Formular" wird, welcher mit den entsprechend

angekreuzten Inhalten eigentlich schon im Zuge der

Ausschreibung; mindestens aber ab der Beantragung und dann über die Anordnung, bis

zur Umsetzung und Bereithaltung (zwecks Kontrolle vor Ort), "weitergereicht" werden muss. Es

ist damit notwendig, den angeordneten Regelplan mit Behördenstempel und

Unterschrift zu versehen und dieses "amtliche" Dokument dann im weiteren

Prozess allen Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

Anmerkung: Bereits deshalb wäre das umfassende

Copyright der FGSV auf die Regelpläne nicht anwendbar.

Was jetzt natürlich nicht mehr

funktioniert ist die rein textliche Benennung eines Regelplanes

in der verkehrsrechtlichen Anordnung, insbesondere gegenüber den

mit der Ausführung befassten Stellen. Das Bauunternehmen kann

also z.B. eine Verkehrssicherungsfirma nicht mit der Ausführung

beauftragen, ohne den konkret angeordneten Regelplan (inkl. angekreuzter

Optionen) beizufügen. Die bloße Benennung z.B. "Regelplan CI/5"

genügt folglich nicht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verkehrszeichenplan hat Priorität - Regelpläne sind nicht "all

inclusive"

Verkehrszeichenplan hat Priorität - Regelpläne sind nicht "all

inclusive"

Bei genauer Betrachtung wird die in

den RSA 21 enthaltene Maßgabe zur Einreichung eines

Verkehrszeichenplanes durch die neuen Auswahlmöglichkeiten

konterkariert, denn es entsteht der Eindruck, dass die einzelnen

Regelpläne alle Eventualitäten abdecken - dem ist aber nicht so.

Tatsächlich eröffnen sich bei der Betrachtung der einzelnen

Auswahlmöglichkeiten viele weitere Optionen, die aber den Umfang

des Seitentextes sprengen würden.

In einigen Plänen müssten

zusätzliche Auswahlmöglichkeiten enthalten sein, sie

fehlen aber. Letztendlich muss allen Beteiligten klar sein, dass

die zum Ankreuzen vorgesehen Optionen die erforderliche Bewertung der konkreten

Örtlichkeit nicht ersetzen, sondern nur ausgewählte Kriterien

enthalten. Es wird also auch bei einem vollständig "ausgefüllten" Regelplan immer noch weiteren Anpassungsbedarf geben, wodurch

wieder das allgemeine Erfordernis zur Einreichung eines

Verkehrszeichenplanes in den Vordergrund rückt. |

|

|

| |

|

|

| |

|

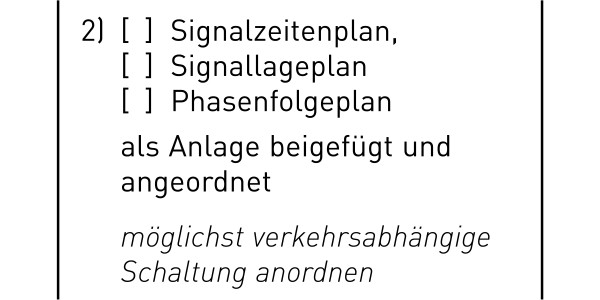

Verantwortung und Haftung bei nachlässiger Behördenarbeit

Verantwortung und Haftung bei nachlässiger Behördenarbeit

Im Zusammenhang mit den neuen

Auswahlmöglichkeiten stellt sich zwangsläufig die Frage, wie zu

verfahren ist, wenn die anordnende Behörde ihre Befugnisse und

Pflichten nicht kennt bzw. wissentlich nicht ausübt - indem sie

z.B. im Regelplan keine Auswahl trifft, obwohl dies fachlich

geboten und für die Anordnung notwendig wäre. Denn die

enthaltenen Auswahlmöglichkeiten sind nicht immer nur optional

("nice to have"), sondern sie umfassen an vielen Stellen eine

verbindliche Festlegung der Kategorie "entweder - oder".

Die eingangs gestellte Frage nach

der Verantwortung betrifft insbesondere die Auswahlmöglichkeiten

in Regelplänen mit Lichtzeichenanlagen, da hier das Ankreuzen

von Signalzeitenplan, Signallageplan und Phasenfolgeplan

vorgesehen ist. Zur Anordnungsbedürftigkeit dieser Parameter

vgl. RSA Teil A 1.4 (1) und (2) k), sowie RSA Teil A 3.2 (4).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Auswahlmöglichkeiten im Falle eines Regelplanes mit

Lichtzeichenanlage. Hier muss immer eine

Eintragung erfolgen. Unterbleibt das, bekundet dies eine

fehlerhafte Anordnung. |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Das ist soweit nicht neu und war

schon in den RSA 95 definiert, da es sich hierbei um die

Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der anordnenden Behörde

handelt, die nicht dem privaten Ermessen des Ausführenden

überlassen sein dürfen. Die übliche Verfahrensweise in der

Praxis, bei welcher meist das Baustellenpersonal oder der

Monteur einer Verkehrssicherungsfirma die Lichtzeichenanlage

nach eigenen Gutdünken einstellen, ist seit jeher unzulässig.

Man könnte sogar im Falle eines

vorgeworfenen Rotlichtverstoßes die etwas spitzfindige

Argumentation ansetzen, dass keine behördliche Verkehrsregelung

vorliegt, sondern nur die einer Privatperson - und die ist

regelmäßig nichtig. Die zuständige Behörde hat via

Verkehrszeichen- oder Regelplan lediglich eine stilisierte

Lichtzeichenanlage

"angeordnet" (typisches "Ampelsymbol" Rot-Gelb-Grün, oder die Signalgeber-Darstellung gemäß RiLSA), mehr nicht. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Verantwortung des geschulten Verantwortlichen

Verantwortung des geschulten Verantwortlichen

Unbeschadet der

vorgenannten

Betrachtung bleibt die praxisrelevante Frage, wie insbesondere

ein nach MVAS geschulter Verantwortlicher reagieren soll, wenn

hinsichtlich der im Seitentext des Regelplanes benannten

Kriterien (VTU) nichts angekreuzt ist und die jeweiligen

Unterlagen auch nicht als Anlage beigefügt sind. Darf er dann

aus seiner fachlichen Verantwortung heraus die Maßnahme

umsetzen, sprich die Lichtzeichenanlage in Betrieb nehmen? Im

Übrigen: Darf er dies, wenn die zuständige Behörde ihre Pflicht

zur Abnahme jeder Lichtzeichenanlage vor

Inbetriebnahme nicht wahrnimmt (vgl. RSA Teil A 1.6.2)? Wie

verhält sich eine Verkehrssicherungsfirma, die im Zuge ihrer

Beauftragung einen diesbezüglich nicht ausgefüllten Regelplan

ohne VTU als Anlage erhält? Lehnt sie den Auftrag ab?

Vermutlich nicht. Letztendlich wird durch das fehlende

Ankreuzen bekräftigt, dass die verhaltensrelevanten Parameter

(StVO) der Lichtzeichenanlage nicht angeordnet sind - und zwar

aktenkundig. Wie

sich das im Falle eines Schadenseintritts später vor Gericht auswirkt,

sollte klar sein, denn im Grunde ist es bei der hier vorliegenden

Ausgangssituation von der Fahrlässigkeit zum Vorsatz nicht mehr weit.

Der Autor empfiehlt den jeweiligen

Verantwortlichen daher ausdrücklich, die notwendigen VTU immer

einzureichen bzw. deren explizite Anordnung einzufordern.

Ergänzend dazu sollte auch auf die vorgeschriebene

Abnahmepflicht der zuständigen Behörde bestanden werden. Angenehmer

Nebeneffekt des damit verbundenen planerischen Aufwandes: Es

können am Montagmorgen eben nicht 10 Arbeitsstellen mit

Lichtzeichenanlage gleichzeitig beginnen, sondern die Maßnahmen

starten erst, wenn jede einzelne Lichtzeichenanlage auf

Grundlage der angeordneten VTU abgenommen ist. Erst dann

geht die Lichtzeichenanlage und damit die Arbeitsstelle in

Betrieb. In der Praxis wird die Fräse zu diesem Zeitpunkt

natürlich schon

wieder aufgeladen, da die Straße bereits ohne Absicherung und

temporäre LSA abgefräst wurde - Zeit ist schließlich Geld ;-) |

|

|

| |

|

|

| |

|

abgestimmtes Verkehrskonzept vor Ausschreibung

abgestimmtes Verkehrskonzept vor Ausschreibung

In diesem Zusammenhang sei

noch mal

ausdrücklich angemerkt, dass die übliche Verfahrensweise

"Verkehrssicherung 1 pauschal", in Kombination mit umfassenden

planerischen Vorarbeiten der Bieter und einer zu diesem Zeitpunkt

meist noch ungewissen Entscheidung der anordnenden Behörde,

unzulässig bzw. vergabewidrig ist.

Die sachgerechte Kalkulation einer

Pauschalposition zur Verkehrssicherung bedarf stets der

Bereitstellung aussagefähiger Unterlagen wie Verkehrszeichen-

und Umleitungsplänen, welche zumindest in wesentlichen Punkten mit der später

anordnenden Behörde abgestimmt sind. |

|

|

RSA 21 Teil A 1.5 (4)

[Inhalt identisch mit RSA 95] |

|

|

|

RSA 95 Teil A 1.5 (4)

Insbesondere bei größeren Arbeiten wird es sich

zumeist anbieten, daß die Behörde selbst ein

Verkehrskonzept erarbeitet und abstimmt, das zugleich

Aussagen über die Beschilderungen, Markierungen,

Absperrung, Verkehrsführung und -regelung enthält. |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Dieses Erfordernis ergibt

sich bereits aus der Anwendung der ASR A5.2, denn ohne eine

entsprechende Vorbetrachtung bleibt unklar, ob und wie später

gebaut werden kann. Als "Nebenprodukt" dieser notwendigen

Abstimmungsarbeit resultiert im Idealfall ein in allen

wesentlichen Details abgestimmtes Verkehrskonzept, welches dann

der Ausschreibung beigefügt wird. Erst dann funktioniert "1

pauschal", da sich die Bieter zur Kalkulation auf

dieselbe, in allen Belangen aussagekräftige Grundlage stützen

können.

In der Praxis kalkulieren

stattdessen verschiedene Unternehmen vollkommen ins Blaue

hinein, und erstellen hierzu in Vorleistung einen

Verkehrszeichenplan (ebenfalls LV-Position) nach eigenen

Gutdünken. Solche umfangreichen Vorarbeiten sind durch die VOB

nicht vorgesehen und werden dem unterlegenen Bieter auch

nicht vergütet. Letztendlich kommt das böse Erwachen, wenn sich

die Situation vor Ort ganz anders darstellt und die

Verkehrsbehörde vom Angebot abweichende Maßnahmen trifft. All dies entspricht

seit jeher nicht den VOB. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Berücksichtigung der "schwächeren"

Verkehrsteilnehmer Berücksichtigung der "schwächeren"

Verkehrsteilnehmer

Die RSA 21 enthalten an

verschiedenen Stellen Änderungen in Bezug auf die Interessen der "schwächeren"

Verkehrsteilnehmer. Während in den RSA 95 noch der motorisierte

Straßenverkehr im Vordergrund stand, erfahren die Bedürfnisse

von behinderten Menschen, Fußgängern und Radfahrern eine

deutlich höhere Gewichtung. Beschilderungen der Kategorie

"Radfahrer absteigen" gehören damit (theoretisch) ebenso der Vergangenheit an,

wie lediglich 0,80m breite Radverkehrsführungen oder fehlende Anrampungen im

Bereich von Notwegen (die jetzt rollstuhlgerecht auszuführen

sind).

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Typische "Lösung" in

der Praxis: Der gemeinsame Geh- und Radweg endet ohne das

Fußgänger und Radfahrer sicher fortgeführt werden. |

Aufforderung zum

Wechsel auf den gegenüberliegenden Gehweg, welcher an dieser

Stelle aber ebenfalls blockiert ist. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Das Zusatzzeichen

"Radfahrer absteigen" ist in der Regel ein Beleg dafür, dass

sich die Verantwortlichen keinerlei Gedanken über eine sichere

und vor allem praktisch nutzbare Verkehrsführung gemacht haben.

Für "Autofahrer" wäre das Pendant "Autofahrer aussteigen" -

dieses Prinzip erscheint natürlich wenig praktikabel, ist aber

bei Radverkehrsführungen an der Tagesordnung |

Gemeinsamer Geh- und

Radweg, auf dem die Radfahrer nach dem Willen der Behörde aber

nicht fahren dürfen. An solchen Stellen wäre der Radverkehr auf

der Fahrbahn zu führen und der Gehweg mit einem Notweg auf dem

Radweg (ähnlich Regelplan B II/7, nur als Einbahnstraße). Da es

sich hier aber um einen (in dieser Form unzulässigen)

Zweirichtungsradweg handelt, ergeben sich zahlreiche andere

Probleme, die mittels "Radfahrer absteigen" kaschiert

wurden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Natürlich ist der Praxis auch das Fehlverhalten

von Fußgängern und Radfahrern an der Tagesordnung,

denn der Mensch nimmt nun einmal nur sehr ungern Umwege in Kauf.

Entsprechend werden Absperrungen mit Vorliebe beiseite geräumt

bzw. an beliebigen Stellen geöffnet, damit der ursprüngliche Weg

fortgesetzt werden kann.

Dennoch ist festzuhalten, dass die

meisten Absperrungen im Bereich von Geh- und Radwegen der

Kategorie "Dein Weg endet hier, sieh zu wie du klarkommst"

entsprechen. Hier sind insbesondere die beliebten "Gehwegwechsel"

zu nennen, da diese Beschilderung meist ohne Rücksicht auf die

Belange der Fußgänger angeordnet bzw. aufgestellt wird, obwohl

die Verantwortlichen wegen eines z.B. 10m langen gesperrten

Teilstücks auch selbst nicht auf den gegenüberliegenden Gehweg

und wieder zurück wechseln würden.

In erster Linie sollen Gehwege in

Arbeitsstellen fortgeführt werden. Der Wechsel auf den

gegenüberliegenden Gehweg wird bei entsprechender Verkehrsstärke

und weiteren Anforderungen (z.B. Schulweg) im Regelfall immer

durch eine entsprechende Querungshilfe, z.B. provisorische

Mittelinsel, Fußgänger-Lichtzeichenanlage (gemäß Regelplan B

I/6), oder ggf. auch einem Fußgängerüberweg

(Ausstattungskriterien nach R-FGÜ beachten!) zu realisieren

sein. Der bloße Verweis auf den gegenüberliegenden Gehweg stellt

hingegen keine hinreichende Ausübung der behördlichen Pflichten dar und

kann im Schadensfall haftungsbegründend sein, insbesondere wenn

das vermeintliche Fehlverhalten der Fußgänger (auf der Fahrbahn

unmittelbar an der Arbeitsstelle vorbeilaufend) abzusehen war. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

In diesem

Zusammenhang der Hinweis, dass es sich bei solchen "Lösungen" um

keine geeignete Querungshilfe handelt - insbesondere weil sie

für Personen mit Kinderwagen viel zu schmal ist und die vielen

Leitbaken zudem die Sichtbeziehung einschränken. Hierfür gibt es

Querungshilfen aus Fertigteilen. |

Andere Stelle,

gleiches Problem: Die Sichtbeziehung ist eingeschränkt bzw.

nicht gegeben. Querungswillige Kinder sind für den

Fahrzeugverkehr "unsichtbar", zudem haben sie keine ausreichende

Sicht auf den fließenden Verkehr. Zur Ausrichtung der Leitbaken

erübrigt sich jeder Kommentar. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Änderung der Mindestbreiten von Geh- und Radwegen

Änderung der Mindestbreiten von Geh- und Radwegen

Eine wesentliche Änderung wurde bei

den Mindestbreiten von Geh- und Radwegen vorgenommen. Diese

orientieren sich an den bereits bestehenden Vorgaben der

VwV-StVO. Während in den RSA 95 die Mindestbreite von Radwegen

mit sportlichen 0,80m angegeben war, sind es jetzt mindestens

1,50m, an kurzen Engstellen 1,30m.

Auf Gehwegen beträgt die

Mindestbreite 1,30m, an kurzen Engstellen 1,0m, wobei die

Befahrbarkeit mit Rollstühlen gewährleistet sein muss.

Entsprechend wird explizit auf die befahrbare Breite abgestellt,

was insbesondere die Wahl der Aufstellvorrichtungen (Fußplatten)

von Absperrschrankengittern beeinflusst. |

|

|

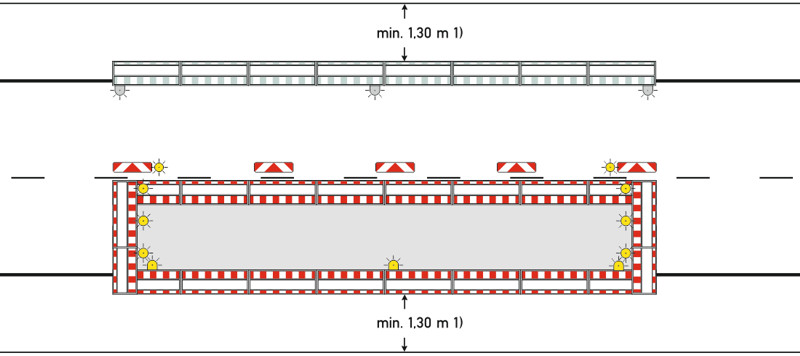

RSA 21 Teil B 2.4.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RSA 21 |

RSA 95 |

|

|

|

Gehweg |

1,3m

(1,0m)* |

1,0m |

|

|

|

Gehweg, Radverkehr

frei |

1,5m

(1,3m)* |

- |

|

|

|

gem. Geh- und

Radwege |

2,5m

(2,0m)** |

1,6m |

|

|

|

Radweg |

1,5m

(1,3m)* |

0,8m |

|

|

|

Radfahrstreifen |

1,5m |

- |

|

|

|

* bei kurzen

Engstellen

** im Ausnahmefall |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

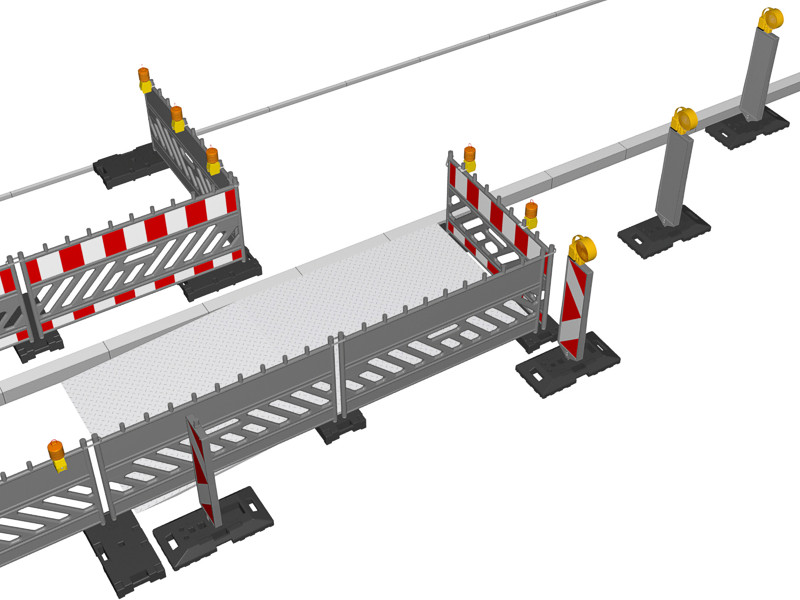

Die Mindestbreite wird im Regelfall

nicht als lichtes Maß zwischen den Absperrschrankengittern zu

bemessen sein, sondern zwischen deren Fußplatten. Durch eine

sorgfältige Produktauswahl (z.B. "Koffer-Fußplatten", schwere Bauzaunfüße

oder spezielle Adapter), lassen sich Stolperfallen vermeiden und die

befahrbaren Mindestbreiten gewährleisten.

Gemeinsame Geh- und Radwege müssen

mindestens 2,50m breit sein (bisher 1,60m), wobei auch hier im

- nicht weiter definierten - "Ausnahmefall" 2,00m möglich sind.

Vermutlich wird dieser Ausnahmefall in der Praxis eher den

Regelfall darstellen. Bezüglich der Mindestbreiten, die

sich in der Praxis oftmals schon ohne Arbeitsstelle nicht

realisieren lassen (z.B. bei lediglich 1m breiten Gehwegen), sei

angemerkt, dass die anordnende Behörde auch größere Breiten

fordern und auf die mögliche Reduzierung im Bereich "kurzer

Engstellen" verzichten kann. |

|

|

| |

|

|

| |

|

für den Radverkehr freigegebene Gehwege

für den Radverkehr freigegebene Gehwege

Etwas befremdlich wirkt in diesem

Zusammenhang die Festlegung zu Gehwegen, die für den Radverkehr

freigegeben sind. Diese müssen lediglich 1,50m breit sein,

im Bereich kurzer Engstellen genügen sogar 1,30m. Hier

stellt sich zwangsläufig die Frage, was (die erforderliche

Mindestbreite betreffend) einen gemeinsamen Geh- und Radweg, von

einem für den Radverkehr freigegebenen Gehweg unterscheidet.

Natürlich besteht auf freigegebenen Gehwegen für den Radverkehr

nur ein Benutzungsrecht, aber keine Benutzungspflicht. Radfahrer

sind gegenüber den Fußgängern untergeordnet

und dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren usw.

In letzter Konsequenz bleibt es

aber bezüglich der Mindestbreite dabei, dass sich Fußgänger und

Radfahrer vor Ort eine gemeinsame Verkehrsfläche teilen. Bereits Radwege müssen

für sich allein genommen 1,50m breit sein, gemeinsame Geh- und Radwege sogar 2,50m

- freigegebene Gehwege aber nur 1,50m bzw. 1,30m an kurzen

Engstellen. Entsprechend ist zu befürchten, dass man sich in

der Praxis auf Grund der meist beengten Platzverhältnisse auch

bei starkem Fuß- und Radverkehrsaufkommen auf die Lösung eines lediglich

freigegebenen Gehweges beschränkt und folglich eine

Verkehrsführung anbietet, die den tatsächlichen Anforderungen

nicht gerecht wird. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Mindestbreiten gelten auch für Aufstellvorrichtungen

Mindestbreiten gelten auch für Aufstellvorrichtungen

Die jeweiligen Mindestbreiten gelten

natürlich auch bei der Aufstellung von Verkehrszeichen oder

Lichtzeichenanlagen. Im Bereich von Aufstellvorrichtungen dürfen

daher die Mindestmaße nicht unterschritten werden, wobei hier

natürlich die Werte für "kurze Engstellen" in Ansatz gebracht

werden können, sofern die Verkehrsstärke vor Ort nicht größere

Breiten erfordert. |

|

|

RSA 21 Teil A 2.3 (6) |

|

|

|

RSA 21 Teil A 3.2 (6) |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Gerade im Zusammenhang mit

temporären Lichtzeichenanlagen vom Typ D passiert es in der

Praxis recht oft, dass Geh- und Radwege durch

Aufstellvorrichtungen vollständig blockiert sind. Dabei ist

festzuhalten, dass es eben nicht wie oft behauptet "nicht anders

geht", sondern das die technischen Möglichkeiten in der Regel

gar nicht voll ausgeschöpft werden.

So können z.B. Portalrahmen zur

Fahrbahnquerung eingesetzt werden (ähnlich einer baulichen

Kabelüberführung im Zuge von Baustellen), wodurch die Baubreite der

Gründungsbauteile einer temporären Lichtzeichenanlage wesentlich reduziert werden kann. Das klingt

beim ersten Lesen vielleicht etwas praxisfremd, ist aber

letztendlich nur eine Frage der Kosten sowie der Bereitschaft,

sich etwas mehr Gedanken über die sichere Führung von Fußgängern

und Radfahrern zu machen.

Letztendlich sei an dieser Stelle

auch auf § 5b Abs. 6 Satz 1 StVG verwiesen, wonach die

Aufstellung auf privaten Anliegergrundstücken grundsätzlich

möglich ist. Hierbei muss natürlich klar sein, dass der vom

LSA-Fundamentblock zerstörte Vorgarten wiederhergestellt werden muss.

Bevor eine solche Option in Betracht kommt, müssen natürlich

alle anderen technischen Möglichkeiten ausgeschöpft sein und hier bleibt

die Praxis mit ihren typischen Aufstellkonstruktionen aus den 80er und

90er Jahren hinter dem eigentlichen Stand der Technik zurück.

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Durch Aufstellvorrichtungen einer

temporären LSA vollständig blockierter Gehweg. Der

gegenüberliegende Gehweg dieser Straße ist baubedingt gesperrt,

die Fußgänger sollen daher auf diese Straßenseite (Foto)

wechseln. Hier zeigt sich die Gedankenlosigkeit, mit der in der

Praxis oft gearbeitet wird - natürlich mit Duldung durch die zuständigen

Behörden. |

Auch das nur teilweise Einschränken

unter die Mindestbreite ist unzulässig, da Gehwege u.a. auch

von Personen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen genutzt

werden. Neben einer zwar unpraktischen aber denkbaren

Aufstellung der Masten im Baufeld, ist auch die Nutzung des

angrenzenden Privatgrundstücks grundsätzlich möglich (mit

entsprechender Zustimmung versteht sich). |

|

|

| |

|

|

| |

|

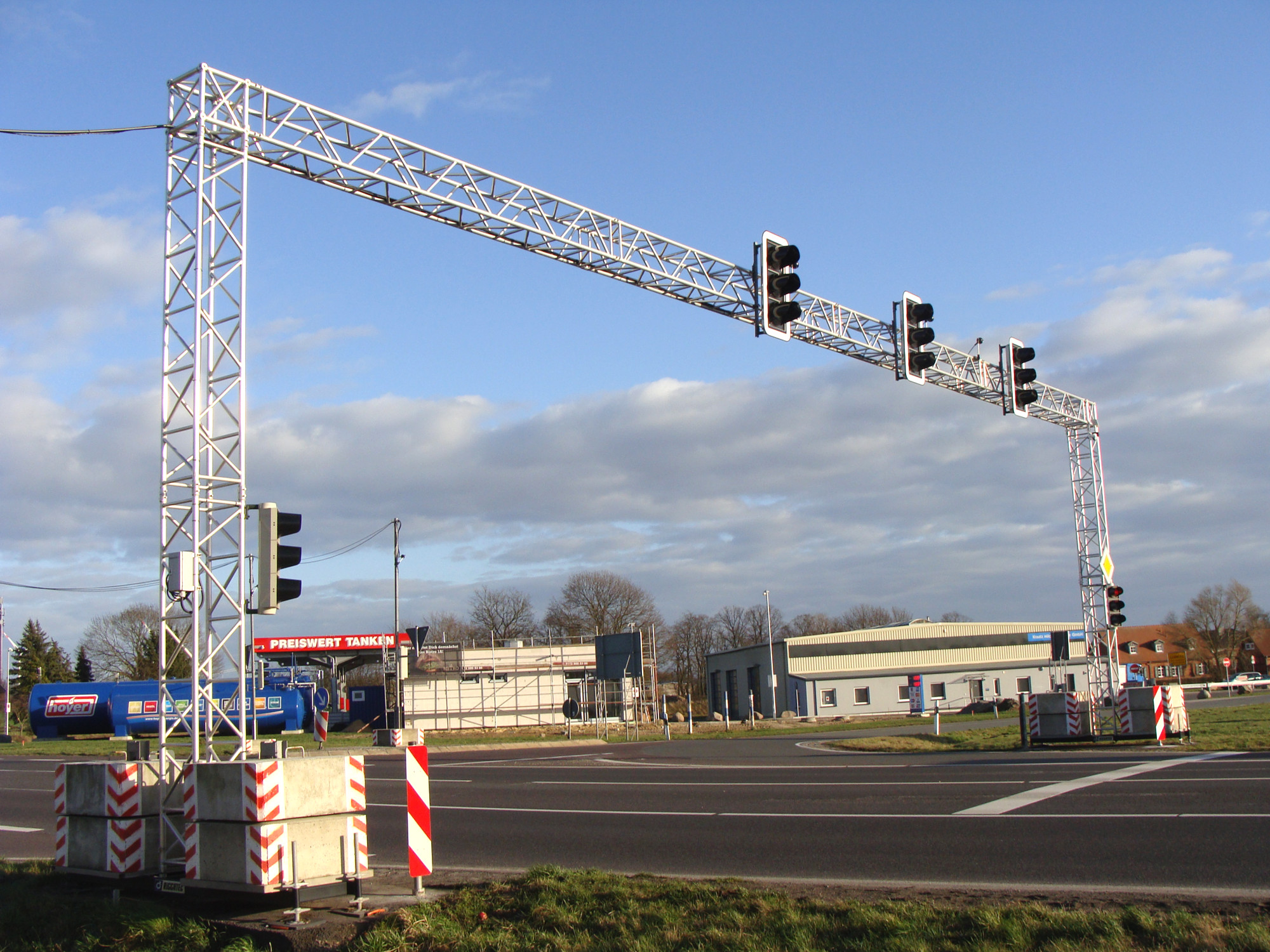

|

| |

Beispiel für einen LSA-Portalrahmen, welcher

- in verkleinerter - Ausführung auch an anderen Arbeitsstellen zum Einsatz kommen kann. Da

eine solche Konstruktion hinsichtlich der Kabelführung nicht quer zur

Fahrbahn kippen kann, können die Gründungsbauteile deutlich schmaler

ausfallen (z.B. nur 50cm breit). Sie sind daher nur in Längsrichtung zur

Fahrbahn entsprechend zu dimensionieren, damit die Konstruktion durch

Windlasteinwirkung in diese Richtung nicht kippen kann. Im Vergleich zu

den sonst üblichen quadratischen LSA-Aufstellvorrichtungen (z.B. 80x80cm

oder 120x120cm), könnten daher rechteckige Gründungsbauteile (z.B.

50x300cm) auf Geh- und Radwegen zum Einsatz kommen und zwar auch dann, wenn Signalgeber über

den jeweiligen Fahrstreifen positioniert werden müssen (Foto). |

|

| |

|

|

| |

|

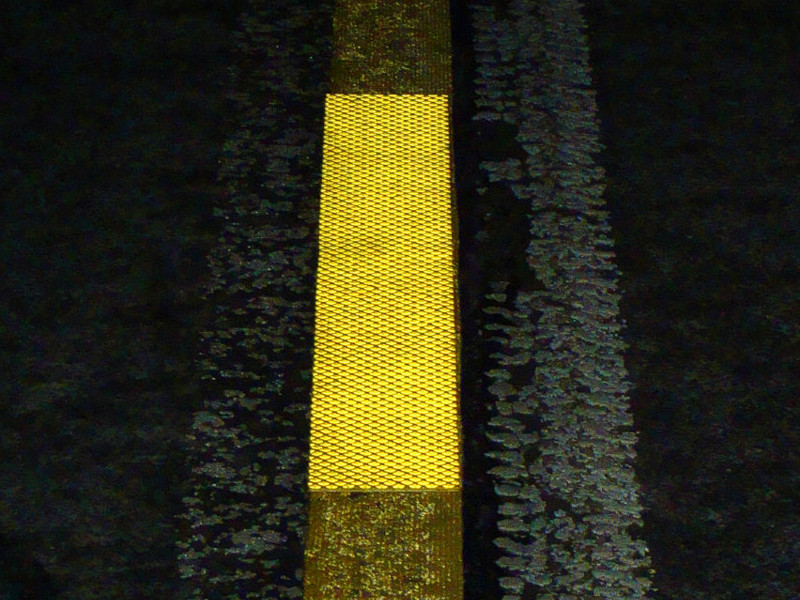

Verkehrszeichen mindestens in

Reflexionsklasse RA 2 Verkehrszeichen mindestens in

Reflexionsklasse RA 2

Bereit seit vielen Jahren hat

insbesondere rsa-online.com auf die Änderungen bezüglich der Retroreflexionsklassen hingewiesen.

Es

sollte also niemand überrascht sein, dass es jetzt tatsächlich

so festgelegt ist. Mindestens RA 2 bedeutet

für den Anwendungsbereich der RSA, dass natürlich auch die Klasse

RA 3 erforderlich sein kann, wenn die Umstände vor Ort dies

erfordern. Hierbei wird es sich aber meist um Ausnahmefälle

handeln. |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch in den RSA 21 bleibt es bei der

Festlegung der VwV-StVO, dass die Ausführung von Verkehrszeichen

nicht unter den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen liegen

darf (das sind üblicherweise "RAL-Güteverkehrszeichen"). Diese

Festlegung gilt insbesondere für das in der Praxis übliche

Anpassen temporär eingesetzter Verkehrszeichen, weshalb das

inzwischen etablierte Autorisierungsverfahren (autorisierte

Verarbeiter) weiterhin an

Bedeutung gewinnt und in vielen Ausschreibungsunterlagen explizit

gefordert wird. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Die Unternehmen werden langsam

lernen müssen, dass

solche "Verkehrszeichen" nicht mehr gebrauchstauglich sind. |

Manch einer hat so ein Schild

vermutlich schon als Lehrling

aufgestellt und macht das kurz vor der Rente immer noch. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Aufstellhöhe von Verkehrszeichen über Gehwegen min. 2,20m

Aufstellhöhe von Verkehrszeichen über Gehwegen min. 2,20m

Nachdem im Jahr 2017 in der StVO das

Gehwegradeln zur Begleitung Rad fahrender Kinder gestattet wurde, welche bis zum

Alter von 8 Jahren auf dem Gehweg fahren müssen bzw. bis zum

Alter von 10 Jahren dort fahren dürfen, sind Gehwege

- hinsichtlich der Aufstellhöhe von Verkehrszeichen - Radwegen

gleichgestellt. Damit gilt nunmehr auch auf Gehwegen eine

Mindestaufstellhöhe von 2,20m. Dies wurde in den RSA 21

berücksichtigt. |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Die Aufstellung temporärer

Verkehrszeichen folgt in der Praxis seit jeher eigenen Regeln,

obwohl dieselben Anforderungen gelten, wie für ortsfeste

Beschilderung. |

Die in den RSA 21 definierten

Aufstellhöhen sind natürlich auch bei Planskizzen,

Verkehrslenkungstafeln oder Hinweisschildern auf Geh- und Radwegen

relevant. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Aufstellhöhe außerorts mindestens 1,50m (1,00m)

Aufstellhöhe außerorts mindestens 1,50m (1,00m)

Außerorts bleibt es zunächst bei den

bislang definierten 1,50m, wobei es festzuhalten gilt, dass es

sich dabei seit jeher nur um eine zulässige Reduzierung im

Bereich von Arbeitsstellen handelt - daher gewissermaßen

um ein Entgegenkommen im Anwendungsbereich temporärer

Beschilderungen. |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Neu ist die Differenzierung nach Gefahr-

oder Vorschriftzeichen (Aufstellhöhe 1,50m) sowie Richt- und Zusatzzeichen

(Aufstellhöhe 1,00m). Hinsichtlich der erhöhten Verschmutzungsgefahr

bei der Aufstellhöhe 1,00m, sollte diese zusätzliche Reduzierung aber eher die

Ausnahme sein, z.B. bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer.

Die bisher definierte

Aufstellhöhe 60cm ist - den ursprünglichen Anwendungsfall betreffend

- entfallen, da sie jetzt nur noch für die Anbringung von

Verkehrszeichen an Fahrzeugen definiert ist. Damit muss die

Aufstellhöhe neben der Fahrbahn auch bei

Arbeitsstellen kürzerer Dauer mindestens 1,00m betragen

(Richtzeichen und Zusatzzeichen), bzw. im Regelfall 1,50m

(insbesondere Gefahrzeichen und Vorschriftzeichen). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Die bisher zulässige

Aufstellhöhe von 60cm gilt nur noch für Verkehrszeichen an

Fahrzeugen. Auch bei AkD sind deshalb min. 1,0m bzw. 1,5m

erforderlich. |

Dies gilt selbstredend für

Arbeitsstellen längerer Dauer. In beiden Beispielen sind neben

der Aufstellhöhe auch die Seitenabstände zur Fahrbahn viel zu gering. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

In diesem Zusammenhang der Hinweis

an die Kollegen auf BAB, dass mit der Festlegung zu 1,0m

Aufstellhöhe (Zusatzzeichen) so etwas nicht gemeint ist. |

Obgleich die

Mittelstreifenbepflanzung verschiedene Funktionen hat, muss

sie vor temporären Verkehrszeichen im Sinne der Sichtbarkeit

ggf. reduziert werden. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zeichen 131 innerorts entbehrlich Zeichen 131 innerorts entbehrlich

Die neue Einschränkung ("wenn die

Lichtzeichenanlage nicht in ausreichender Entfernung erkennbar

ist") beruht auf der

StVO-Schilderwaldnovelle von 2009 und ist seit dem

anzuwenden. In der Praxis ist dies meist ausgeblieben, obwohl

eigentlich

alle Regelpläne der RSA 95 seit 2009 dahingehend angepasst werden mussten.

Dies betrifft auch viele andere Verkehrszeichen, die nachfolgend

aufgeführt sind. Die jeweiligen Vorgaben der VwV-StVO für einen

restriktiveren Einsatz dieser Schilder sind in die

Regelpläne der RSA 21 eingeflossen. |

|

|

RSA 21 Teil A 2.4 (13) -

Zeichen 131 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Beispiel für eine

verzichtbare

Beschilderung mit Zeichen 131, da die LZA rechtzeitig erkennbar

ist. Im Übrigen sind Lichtzeichenanlagen im Bereich von

Fußgängerüberwegen unzulässig (Bildhintergrund). |

Steht das Zeichen

131 zu nah an der Lichtzeichenanlage, ist die gewünschte

Warnwirkung des Gefahrzeichens nicht gegeben. Wird es nicht in

einem entsprechend sinnvollen Abstand aufgestellt, kann man es

auch weglassen. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Ob der Verzicht auf Zeichen 131 vor

temporären Lichtzeichenanlagen insbesondere abseits von Arbeitsstellen

sinnvoll ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. In der

Praxis ist zu beobachten, das die Anlagen vor allem bei

fehlendem Überkopf-Signalgebern meist nicht rechtzeitig sichtbar

sind. Dann fahren die Verkehrsteilnehmer auch gerne mal an einem

an der roten LSA wartenden LKW oder Kraftomnibus einfach vorbei.

Entsprechen kann gerade in solchen Fällen die Anordnung von

Zeichen 131 weiterhin geboten sein. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Zeichen 208 / 308 nur bei

Abweichung von § 6 StVO Zeichen 208 / 308 nur bei

Abweichung von § 6 StVO

Ebenfalls seit der

StVO-Schilderwaldnovelle von 2009 entfällt die pauschale

Beschilderung von "Vorrang und Wartepflicht" an allen

Engstellen, an denen sich der Vorrang bereits aus § 6 StVO

ergibt (wer das Hindernis auf seiner Seite hat, muss dem

Gegenverkehr Vorrang gewähren).

|

|

|

RSA 21 Teil A 2.5 (2) -

Zeichen 208 / 308 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Nur wenn von dieser Regelung

abgewichen werden muss (z.B. abfließender Verkehr im Bereich von

Kreuzungen, Einmündungen oder Bahnübergängen; unzureichende

Sichtbedingungen auf einer Seite, stärkeres Verkehrsaufkommen in

einer Richtung usw.), wird der Richtung mit dem Hindernis der

Vorrang eingeräumt und dies mit den Zeichen 308 und 208

(Gegenrichtung) beschildert. Eine Anordnung der Zeichen erfolgt

auch, wenn es sich um eine beidseitige Verengung handelt (vgl.

RSA 21, Regelplan B I/8). |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

Die Zeichen 208 / 308 werden nur bei

Abweichung von § 6 StVO angeordnet.

Fehlt wie hier die Einengung, sind die Verkehrszeichen

natürlich zu entfernen. |

Da mit den Zeichen 208 / 308 in der

Praxis allerlei Unfug angestellt

wurde (und wird), ist die neue Regelung ausdrücklich zu begrüßen |

|

|

| |

|

|

| |

|

Freigabe von Einbahnstraßen für

den Radverkehr Freigabe von Einbahnstraßen für

den Radverkehr

Auf eine umfassende Würdigung dieser

"Neuerung" verzichtet der Autor an dieser Stelle. Im Regelfall

verbleibt bereits für den Arbeitsbereich und den Verkehr in

Richtung der Einbahnstraße kein ausreichender Raum, weshalb die

Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung im Bereich von

Arbeitsstellen eher die Ausnahme darstellen dürfte. Die Prüfung ist -

unabhängig von deren Ausgang - aber erst einmal vorgeschrieben.

Es gibt übrigens Fälle, in

denen die inzwischen gelebte Stärkung des Radverkehrs dazu

führt, dass - im Falle einer nicht möglichen Freigabe der

Einbahnstraße - der betroffene Bereich für den

Kraftfahrzeugverkehr komplett gesperrt wird, damit der

Radverkehr auch in der Gegenrichtung aufrecht erhalten werden kann.

|

|

|

RSA 21 Teil A 2.5 (5) -

Zeichen 220 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Zeichen 274 - keine Geschwindigkeitstrichter auf Landstraßen

Zeichen 274 - keine Geschwindigkeitstrichter auf Landstraßen

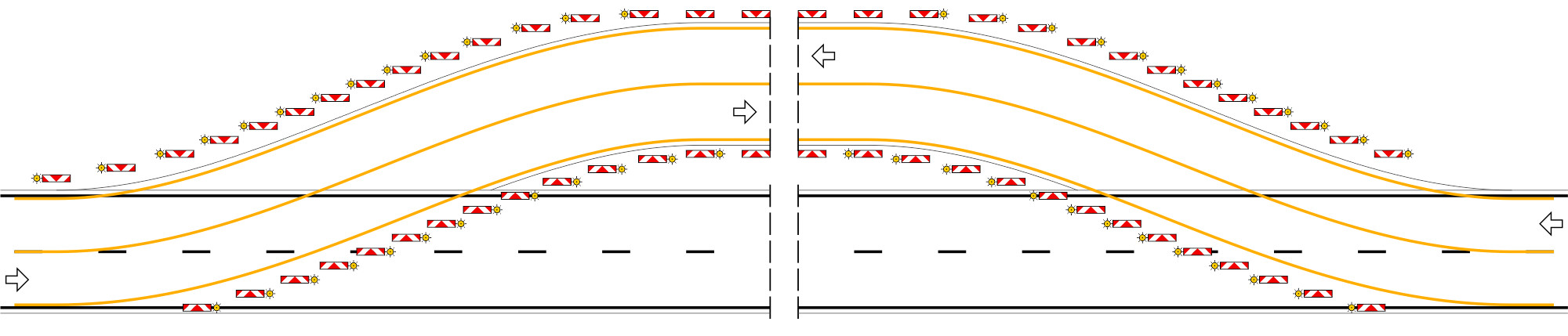

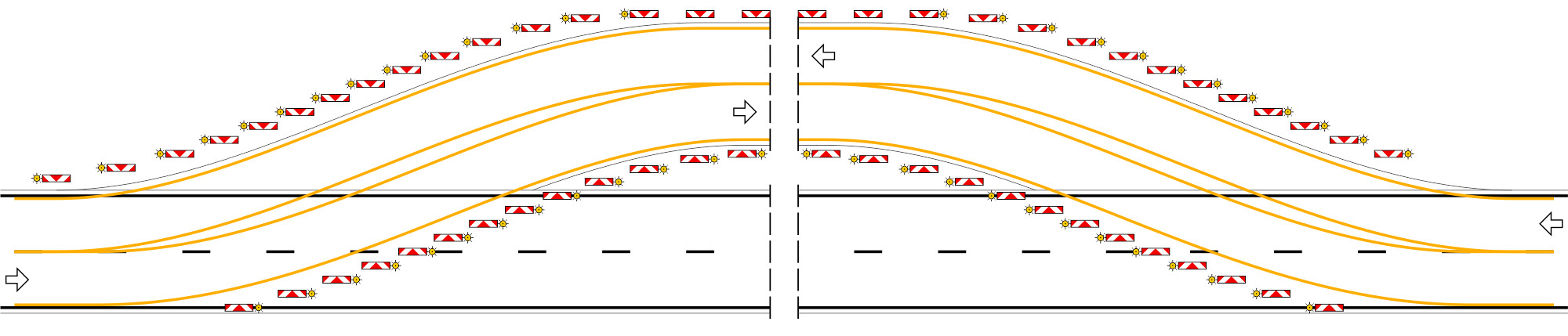

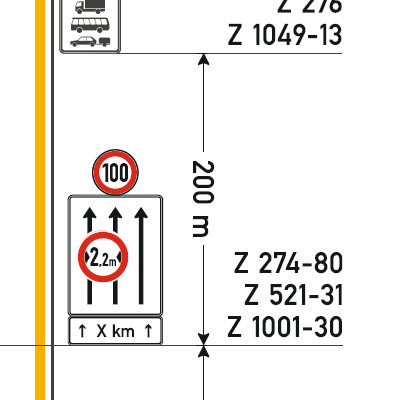

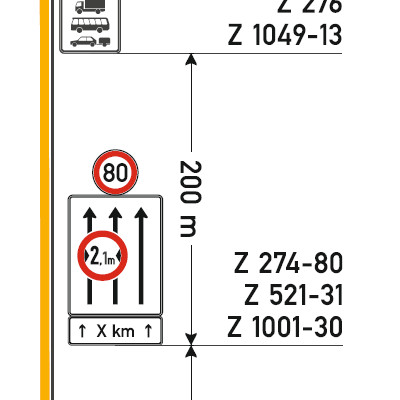

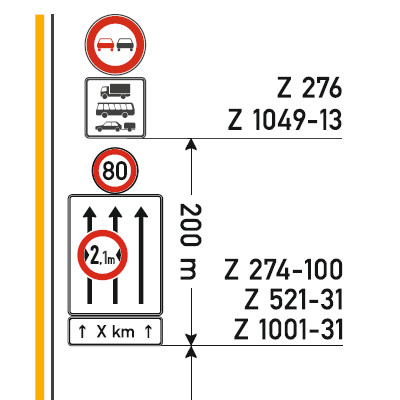

In den Regelplänen für Landstraßen

(Teil C) wurden die Geschwindigkeitstrichter entfernt. Diese

Änderung geht ebenfalls auf die VwV-StVO zurück, welche seit

2009 Geschwindigkeitstrichter nur auf Autobahnen und

autobahnähnlichen Straßen zulässt. Entsprechend entfällt im

Zulaufbereich von Arbeitsstellen auf Landstraßen das Zeichen

274-70. Stattdessen erfolgt die

Geschwindigkeitsbeschränkung allein durch Zeichen 274-50.

Die Zulässigkeit dieser vermeintlich

"drastischen" Reduzierung (unmittelbar von 100km/h auf 50km/h),

ergibt sich aus der Anordnung von Zeichen 123 und dem

Zusatzzeichen "400m" als erste Beschilderung vor der

Arbeitsstelle. Folglich wird vor einer Gefahrstelle gewarnt, so

dass die Verkehrsteilnehmer eben nicht ohne erhöhte

Aufmerksamkeit und der gebotenen Verringerung der Geschwindigkeit weiterfahren dürfen (§ 40 Abs. 1 StVO).

|

|

|

VwV-StVO zu Zeichen 274

Auf

Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen dürfen

nicht mehr als 130 km/h angeordnet werden.

Nur dort darf

die Geschwindigkeit stufenweise herabgesetzt werden.

Eine Geschwindigkeitsstufe soll höchstens 40 km/h

betragen. Der Mindestabstand in Metern zwischen den

unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten soll das

10-fache der Geschwindigkeitsdifferenz in km/h betragen |

|

|

|

|

|

|

|

§40 Abs. 1 StVO

Gefahrzeichen

mahnen zu erhöhter Aufmerksamkeit, insbesondere

zur Verringerung

der Geschwindigkeit im Hinblick auf eine

Gefahrsituation (§ 3 Absatz 1). |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

In diesem Zusammenhang sei erwähnt,

dass das Zeichen 274-50 (genau wie bisher das Zeichen 274-70) im

Zulaufbereich einer Arbeitsstelle auf Landstraßen eigentlich der

Größe 3 entsprechen muss (Grenze bei Ronden = 80km/h). Diese Regelung sollte zwar seit

Jahren angepasst werden, besteht aber immer noch unverändert. |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

Hier hat man es mit "Trichtern" etwas

übertrieben: Es handelt sich allerdings um zwei verschiedene

Baumaßnahmen die nicht aufeinander abgestimmt sind. |

|

|

| |

|

|

| |

|

Auch vor

Lichtzeichenanlagen erfolgt in den Regelplänen außerorts eine

Beschränkung auf 50km/h, obwohl die VwV-StVO explizit eine

Beschränkung auf 70km/h vorschreibt. Allerdings handelt es sich

auf Grund der nachlässigen Formulierung um einen Fehler in der

VwV-StVO, denn es soll sich natürlich um maximal 70km/h

handeln (siehe RiLSA).

So wie die Festlegung derzeit

formuliert

ist, müsste die Geschwindigkeit vor Lichtzeichenanlagen

außerorts auch dann auf 70km/h beschränkt (erhöht) werden, wenn

vor Ort bereits ein Tempolimit z.B. auf 50km/h oder 60km/h gilt.

Das ist natürlich Unsinn. |

|

|

VwV-StVO zu Zeichen 274

Außerhalb geschlossener Ortschaften

ist die

zulässige Höchstgeschwindigkeit vor Lichtzeichenanlagen

auf 70km/h zu

beschränken. |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

Zeichen 276 bei "durchgezogener

Linie" unzulässig Zeichen 276 bei "durchgezogener

Linie" unzulässig

Auch diese Regelung gilt bereits

seit dem Jahr 2009 und war seit dem bei allen Arbeitsstellen

zu berücksichtigen.

Die RSA 21 zitieren hier direkt die VwV-StVO, welche die

Anordnung des Zeichen 276 im Falle einer vorhandenen

Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295) untersagt, da sich bereits

durch die Markierung ein Überholverbot ergibt (betrifft auch

Sperrflächen usw.).

Bei Anwendung der jeweiligen Regelpläne der

RSA 21 ist daher die Örtlichkeit auf das Vorhandensein

derartiger Fahrbahnmarkierungen zu prüfen. Entsprechend

entfällt auch die Wiederholung eines ggf. im Zulaufbereich

zulässigerweise angeordneten Zeichen 276 (zulässig da z.B. Leitlinie oder

keine Markierung), wenn es sich im weiteren Verlauf um eine

einstreifige Verkehrsführung handelt. |

|

|

RSA 21 Teil A 2.5 (15) -

Zeichen 276 |

|

|

|

|

|

|

|